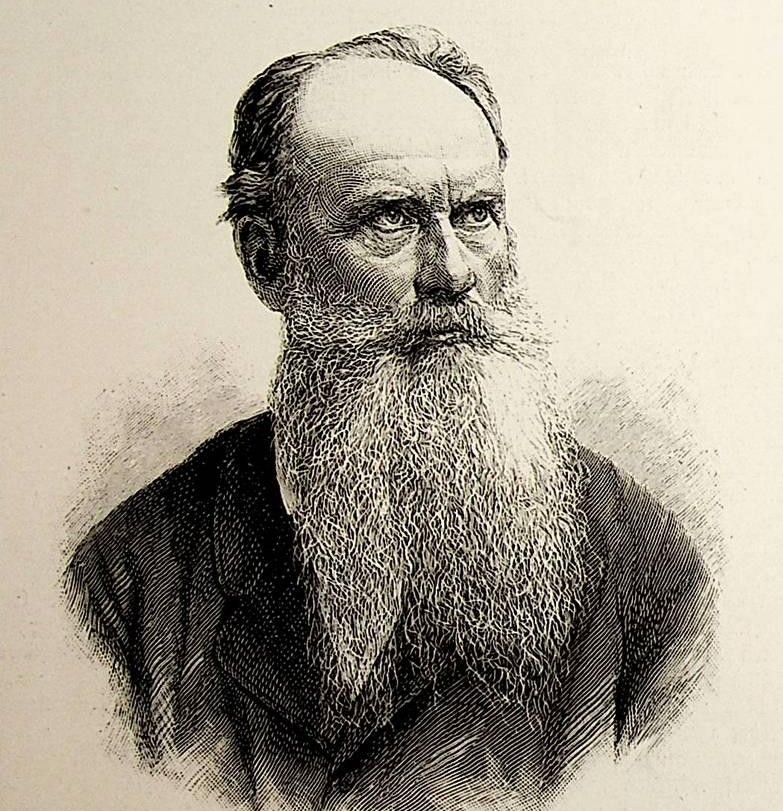

Friedrich von Schmidt (1825–1891) war Dombaumeister zu St. Stephan in Wien und der führende neugotische Architekt des deutschsprachigen Raumes. Er begründete die europaweit einflussreiche neugotische Architekturschule an der Wiener Akademie der bildenden Künste, wo er von 1859 bis 1891 im Verlaufe von 32 Jahren rund 200 junge Architekten ausbildete.[1] Sie folgten nicht nur seiner Lehre, sondern schufen auch wichtige Grundlagen der modernen Architektur. In ihrer umfangreichen Praxis erfüllten sie nämlich schon in der Gründerzeit zentrale moralische Forderungen, die von der Theorie der Moderne erst im 20. Jahrhundert zu Dogmen erhoben werden sollten.[2] Eines jener Motive war die Fokussierung auf die „Wahrheit“ der Konstruktion, die auch ein Leitmotiv der Moderne ist.

Entdeckung des Mittelalters zwischen Industrialisierung und Restauration

Die französische Revolution hatte 1789 erstmals einen dezidiert säkularen Staat geschaffen. Frankreich galt aber nicht nur als politische Avantgarde Europas, sondern auch als kulturelle. So kam es, dass der Klassizismus jener Zeit, der sich schon Jahre vor der Revolution mit den Bauten von Ange-Jacques Gabriel und den Schriften des Abbé Laugier etabliert hatte, nun auch zum Symbol für die säkularen Strömungen in ganz Europa wurde.

Goethe hatte diese Identifikation des Klassizismus mit der Säkularisation bereits 1772/73 in seinem berühmten Essay Von deutscher Baukunst vorgenommen und die Gotik zum einzigen wahrhaft religiösen und (deutsch-) nationalen Stil erklärt.[3] In England hatte Augustus Welby Northmore Pugin die weltanschauliche Dimension der Gotik immer wieder eindringlich beschrieben.[4] Auch in Österreich lag diese Identifikation des Klassizismus mit der Säkularisation nahe, da Kaiser Joseph II. ab 1780 nicht nur radikale Kirchenreformen inklusive zahlreicher Schließungen von sozial „unproduktiven“ Klöstern verfügte, sondern sich in seinen neuen Staatsbauten auch des klassizistischen Stils bediente.[5]

Die zweite epochale europäische Revolution, die Industrialisierung, führte seit dem späten 18. Jahrhundert zu einer weiter gesteigerten Entfremdung der Gesellschaft von ihren (religiösen) Wurzeln. Eine Folge dieser treibenden Faktoren – Entfremdung des Alltags durch die Industrialisierung sowie Identifikation des Klassizismus mit Umsturz, Säkularisation und Heidentum – war die Hinwendung der romantischen Künstler zur Kultur des Mittelalters. Dieses wurde als letzte Epoche vor der Neuzeit interpretiert, in der es gesamtgesellschaftlich eine gemeinsame, homogene Kultur mit der Religion als „Mitte“ gab.[6]

Die einst unangefochtenen Religionen mussten unter den neuen Bedingungen einen Rückgang ihres politischen Einflusses hinnehmen. Auf kulturellem Gebiet konnten sie jedoch durchaus reüssieren. Dabei profitierten sie einerseits von der Mittelalter-Begeisterung vieler Künstler seit der Romantik und andererseits vom Bevölkerungswachstum des Industriezeitalters, das stetig wachsende Zielgruppen der Religionen und einen entsprechenden Bedarf an Bauprojekten schuf (Kirchen, Synagogen, Schulen, Spitäler). Das damit entstandene enorme Bauvolumen und die geforderten kurzen Bauzeiten gingen naturgemäß jedoch weit über die Dimensionen und die technischen Möglichkeiten der mittelalterlichen Bauten hinaus. So mussten die mittelalterlichen Bauweisen um rationelle Planungen und standardisierte Typen ergänzt und damit gleichsam „optimiert“ werden. Nur so konnte auch das umfangreiche Œuvre von Friedrich von Schmidt mit seinen weit über 50 Realisierungen entstehen.[7] Seine zahlreichen praktischen Anwendungsbeispiele der gotischen Ästhetik führten zur Bezeichnung des Architekten als „gotischer Rationalist“.[8]

Neugotik in Österreich: Die Lehre Friedrich von Schmidts und die (individuelle?) „Wahrheit“

Die zahlreichen katholischen, evangelischen, christlich-orthodoxen und jüdischen Neubauten der Religionsgemeinschaften im multiethnischen Habsburgerreich wurden seit der Niederschlagung der Revolution von 1848 bevorzugt in mittelalterlichen Stilen realisiert. Für den Katholizismus schien der gotische Stil die neoreligiöse und industriekritische Ideologie am besten zu repräsentieren. Denn in den europäischen Städten waren die Dome und Kirchen des 12. bis 15. Jahrhunderts die prominentesten und größten Bauten, in denen sich die gesamte Gesellschaft abbildete.[9]

Daher begann man auch, jene gotischen Dome fertigzustellen oder zu restaurieren, die zu ihrer Zeit unvollendet geblieben waren oder bereits große Bauschäden aufwiesen (Kölner Dom, Notre-Dame de Paris, Wiener Stephansdom). Der gelernte Steinmetz und Baumeister Friedrich von Schmidt wirkte daran wesentlich mit. 1848–54 war er Werkmeister in der Kölner Dombauhütte und 1863–91 leitete er als Dombaumeister die Dombauhütte zu St. Stephan in Wien. Darüber hinaus renovierte und realisierte er alleine in Wien sieben gotische und neugotische Kirchen[10] sowie 24 weitere Sakralbauten in anderen Städten.[11] Dies wurde auch durch die effiziente kirchen- und staatspolitische Förderung der Neugotik in Österreich ermöglicht. Die Schlüsselfigur dieser Politik war der Wiener Kardinal Joseph Othmar Rauscher (1797–1875). Er wurde vom österreichischen Kanzler Clemens Metternich in die Staatskanzlei für kirchliche Fragen berufen und 1844 in die Schlüsselposition als Philosophielehrer der jugendlichen Erzherzöge Franz Joseph (später Kaiser Franz Joseph I.), Ferdinand Max und Karl Ludwig bestellt. Von 1863 bis 1875 war Kardinal Rauscher der wichtigste Bauherr Friedrich von Schmidts, dem der Architekt in erhaltenen Korrespondenzen viele Motive seiner Entwurfsentscheidungen erläuterte.[12]

Schmidt interpretierte in seiner Lehre an der Wiener Akademie der bildenden Künste das Mittelalterideal keineswegs orthodox im Sinne ausschließlicher Materialsichtigkeit und allgemein verbindlicher gotischer Formen, sondern im Sinne von individuellen Wahrheiten. Auch darin nahm er ein zentrales Motiv der modernen Kunsttheorie vorweg. Sein Schüler und Mitarbeiter, der spätere Synagogenarchitekt Max Fleischer, beschrieb 1891 in seinem umfangreichen Nachruf häufig den Wahrheitsbegriff als Schmidts zentrale Kategorie des künstlerischen Schaffens. Dazu zitierte er einige Aussprüche des Meisters: „Was ihr auch machen möget, Eines bedenkt: es muß wahr sein. – Wahrheit in Form, Wahrheit in Construction!“[13] – „Er sei ein alter Schulmeister, der bei Allem, was er gelehrt, nur die Wahrheit in Form und Construction gewollt habe; wahr müsse die Construction in der Mechanik, wahr die Form jeden Baues sein.“[14] So erfuhr der neugotische Stil eine Art persönlichen Bekenntnischarakter, da ein Künstler beispielsweise die Wahrheit der Mechanik einer Konstruktion ja auch in anderen Formen als jenen der Neugotik „wahrhaft“ ausdrücken könne. Darin liegt – trotz der konservativen Weltanschauung der Neugotiker – ein gewisse (künstlerische) Toleranz und ein Rationalismus, der durchaus der Mentalität der Gründerzeit entsprach. Nicht zuletzt diese idealistisch-rationalistische Ambivalenz trug zum mangelnden Verständnis der Moderne für die Neugotik bei.

Dass Schmidt die „Wahrheit“ nicht zwanghaft an die gotische Form gebunden sah, beweisen auch einige geradezu liberal anmutende Aussagen, etwa: „Die Mannigfaltigkeit der Formen kann nur aus der Freiheit des Individuums hervorgehen.“[15] Auch über die Tätigkeit Schmidts in Wettbewerbsjurien sagte sein Schüler Max Fleischer: „Er achtete eben jede geistige Leistung, gleichgiltig, welcher Richtung der Projectant huldigte. ‚Es ist gleichgiltig, welche Kunst Einer treibt, nur muß sie wahr und echt sein.‘“[16] Diese Freiheit gab es auch bei der Arbeit im Atelier von Schmidt: „Den größten Werth legte der Meister auf selbstständiges Denken und Handeln, und nichts war leichter, als vollkommene Freiheit in der Vollführung der Arbeiten von ihm zu erlangen.“

Eine wichtige empirische Stütze der Lehre von Schmidt waren die Bauaufnahmen, die er mit seinen Studenten und Ateliermitarbeitern in den Ferien unternahm. Regelmäßig wurden mittelalterliche Baudenkmale in den Ländern der Habsburgermonarchie aufgesucht, gezeichnet und in der Folge in Publikationen der von Schmidt begründeten Vereins „Wiener Bauhütte“ veröffentlicht.[17] Dabei wurden die Objekte zweifellos auch in Übereinstimmung mit Schmidts persönlicher Vorstellung der mittelalterlichen Architektur ausgewählt.

Neugotische Konstruktionsweisen

Im 19. Jahrhundert empfand man ausschließlich Massivbauten aus Stein oder Ziegel (mit und ohne Putz) als „Architektur“ und als angemessen für sakrale und profane Monumentalbauten. Obwohl etwa der berühmte Crystal Palace von Joseph Paxton auf der Weltausstellung von 1851 mit 560 × 137 Metern gewiss monumentale Ausmaße erreicht hatte, wurde er von den Zeitgenossen keineswegs als Werk der Architektur betrachtet, da er aus Eisen und Glas konstruiert war. Auch die meisten zeitgenössischen Architekturtheoretiker – allen voran Gottfried Semper[18] – zählten Eisen und Glas nicht zu den primären Konstruktionsmaterialien der Architektur. Dennoch wurden immer öfter – verdeckte – Konstruktionen aus Guss- und Schmiedeeisen für Stützen und Decken, Treppen und Dachstühle sowie Türme, Gewölbe und Kuppeln eingesetzt. Sie waren wesentlich schlanker als Holz- und Steinkonstruktionen und konnten zudem effizient industriell vorgefertigt werden. Nach außen hin mussten sie allerdings stets unsichtbar bleiben, da sie nicht den Sehgewohnheiten des 19. Jahrhunderts für öffentliche Monumentalgebäude entsprachen.

Einen frühen Versuch, die effizienten neuen Eisenkonstruktionen im Herzen der urbanen Architektur als „Wahrheit“ zu präsentieren, wagten etwa Ludwig Christian Förster und Karl von Etzel bei der eisernen Dachkonstruktion der 1841–43 errichteten Schwimmhalle des Wiener Dianabades. Ähnliches unternahm auch Henri Labrouste bei den eisernen Säulen und Gurtbögen seiner 1851 errichteten Bibliothèque Sainte-Geneviève in Paris. Dabei wurden die „technischen“ Konstruktionen durch Dekorelemente dem traditionellen Empfinden angenähert. In beiden Beispielen war die sichtbare Eisenkonstruktion wohl auch wegen der Modernität der betreffenden Bauaufgabe möglich. Nur der Ingenieurbau von Brücken und Bahnhofshallen durfte auf jedweden Dekor verzichten, da er nicht dem Bereich der Architektur angehörte.

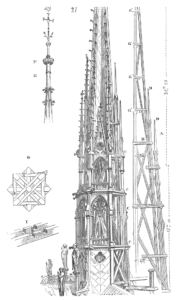

Parallel entwickelte sich aber auch ein konstruktiv-komplementäres „Weiterdenken“ mittelalterlicher Bauten. Der Architekt, Denkmalschutz-Experte und Architekturtheoretiker Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) unternahm 1845–59 bei der Kathedrale Notre-Dame de Paris einen frühen Korrekturversuch der Gotik.

Im Zuge von deren umfassender Renovierung sollte auch der filigran ziselierte steinerne Vierungsturm aus dem Mittelalter ersetzt werden, der im 18. Jahrhundert unter der Windlast eingestürzt war. Offensichtlich war die Steinkonstruktion für die gewählte Form und Funktion nicht geeignet. Die Gotik hatte „geirrt“, wie schon beim konstruktiv überspannten und 1284 eingestürzten ersten Chor der Kathedrale von Beauvais. So entwarf Viollet-le-Duc eine „Optimierung“ der Gotik, indem er die Konstruktion nun aus Holz statt aus Stein plante. Diese ließ er wie den Rest des Kirchendaches mit getriebenem Blei eindecken und auch die filigranen Details aus diesem Metall formen. Die zwölf Apostelfiguren am Vierungsturm wurden aus Kupfer statt aus Stein gefertigt.

Damit hatte sich die technische „Wahrheit“ (Leichtigkeit, Festigkeit, Verfügbarkeit) gegen eine ästhetische (Forderung der Materialsichtigkeit der Konstruktion) durchgesetzt. Die Debatte um die Frage, welcher der beiden „Wahrheiten“ in der Renovierung mittelalterlicher Bauten der Vorzug zu geben sei, entzündete sich erneut bei der Rekonstruktion des Dachs der Notre-Dame nach dem Brand von 2019. Sie wurde jedoch rasch im Sinne einer exakten Wiederherstellung des Zustands vor dem Brand und damit der Interpretationen von Viollet-le-Duc beantwortet.[19]

Beim Wiederaufbau von Notre-Dame fand sich ein spätes Indiz für die – heute noch gewagte – Vermutung, dass die Gotik vielleicht sogar „großformatig“ in Eisen konstruiert hätte, wenn ihr die entsprechenden Materialien in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung gestanden wären. Nun wurden Eisenanker entdeckt, mit denen die Steinquader der obersten Schar der Mittelschiffmauern zusammengehalten wurden. So ergab sich eine steife, U-förmige Konstruktion, die den Horizontalschüben von Steingewölbe und Dach standhalten konnte.

Dieser Befund lässt sich auf zweierlei Weisen deuten: Entweder akzeptierte die Gotik die Differenz von Konstruktion und Bekleidung (die Eisenanker der Notre-Dame waren ja nicht sichtbar) oder sie konstruierte nur deshalb nicht materialsichtig aus Eisen, weil dieses nicht in ausreichender Menge und Qualität für größere Elemente produziert werden konnte. Diese Vermutung hegte vielleicht auch Karl Friedrich Schinkel, als er 1811 sein neugotisches Denkmal für Königin Luise in Gransee aus Eisen errichtete. Bei Notre-Dame in Paris kombinieren die Klammern, mit denen die Steinblöcke zusammengehalten wurden, die hohe Belastbarkeit des Eisens auf Zugkräfte mit jener des Steins auf Druck.

Nur wenige Jahrzehnte nach Viollet-le-Ducs Forschungen zur gotischen Konstruktionsweise führte diese Erkenntnis in Frankreich zur Entwicklung der Eisenbetonbauweise durch Joseph Monier und François Hennebique. 1922-23 zeigte Auguste Perret in seiner Kirche Notre-Dame de Raincy (wie analog bereits Schinkel 1811), dass diese Konstruktionsweise hervorragend für gotische Bauformen geeignet gewesen wäre. 2025 variierte die ETH Zürich dies in einem Leichtbau, für den druckbelastete Bauelemente als Hohlkörper in Betondruck hergestellt und innen mit zugresistenten Stahlstäben armiert werden.

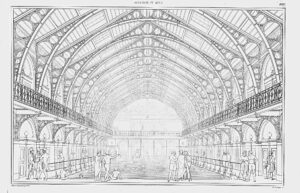

Mit der Restaurierung der Pariser Kathedrale erkannte Viollet-le-Duc den Bedarf eines neuen Architekturbegriffs, der auch industriell hergestellte Elemente und Konstruktionen berücksichtigt. So befürwortet er im 1872 erschienenen zweiten Band seines Architekturlehrbuchs in einer Art Gedankenspiel eine hybride Konstruktion für Neubauten, die typologisch zwar alten Vorbildern nachempfunden sind, konstruktiv jedoch effizienter als diese gelöst werden könnten. Er präsentiert dazu „eine begründete Anwendung des gleichzeitigen Einsatzes von Eisen und Mauerwerk – nur um die Richtung anzuzeigen, in welche die Forschung vorangetrieben werden muss, wenn man beanspruchen will, von der Routine abzukehren und ernsthaft Eisen in unsere Großbauten aufzunehmen, außer als Notbehelf oder verstecktes Hilfsmittel.

Beispielsweise fände man in Polyedern die am besten anwendbaren Vorgaben für Gewölbe teils aus Eisen, teils aus Mauerwerk. (…) Nehmen wir an, wir müssten ein Gebäude großer Dimension errichten (Halle, siehe Abbildung). Indem wir diesen enormen Hohlraum mit den von römischen oder sogar mittelalterlichen Architekten genutzten Konstruktionsmethoden schließen, können wir leicht die Oberfläche berechnen, die den massiven Volumina im Vergleich zu den Hohlräumen zugewiesen werden muss, um ein Mauerwerksgewölbe zu stützen, das 15 Meter höher ist als die Kuppel der Hagia Sophia in Konstantinopel. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die Oberfläche jener massiven Elemente mindestens dreimal größer sein müsste als die in unserem Plan angegebene. Wäre es überhaupt möglich, eine gemauerte Kuppel auf Pendentifs dieser Dimensionen zu errichten? Es wurde nie versucht.“[20]

Mithilfe großer Gusseisenstützen sei jedoch die Realisierung der über 70 Meter hohen gemauerten Kuppel ohne jene großvolumigen Stützmauern möglich, in denen hohe Gewölbelasten seit der Antike üblicherweise abgetragen wurden. Dieser bekannte Konstruktions-Hybrid von Viollet-le-Duc zeigt ein mögliches Ergebnis der Anwendung der beiden oft als unvereinbar begriffenen „Wahrheiten“ der Materialgerechtigkeit und der Materialsichtigkeit. Viollet-le-Duc war damit jedoch seiner Zeit weit voraus: Derartige Hybridkonstruktionen fanden erst im 20. Jahrhundert allgemeine Akzeptanz.

Wie schwierig es im Baualltag des 19. Jahrhunderts war, oft widersprüchliche moralische Forderungen der Architekturtheorie miteinander zu verbinden, zeigen etwa jene Paläste und Sakralbauten, die von den berühmtesten Ingenieuren der Zeit geplant wurden. So errichtete etwa Joseph Paxton vier Jahre nach seinem epochalen Eisen-Glas-Ingenieurbau des Crystal Palace für die Familie Rothschild 1855 das Schloss Ferrières bei Paris aus konventionellem Mauerwerk samt zeittypischem klassischen Fassadendekor. Die Materialsichtigkeit der Konstruktionen aus Ziegel (Mauern) und Eisen (Festsaaldecke) war hier kein Thema.

Auch die Eisenkonstruktion der Emporen von Gustave Eiffel in der 1876 errichteten Synagogue des Tournelles in Paris wurde in klassische Elemente (Pilaster, Kapitelle, Rundbögen) gekleidet.

Phase 1: Die typologische Hybridisierung – das Wiener Herrenhaus (1865)

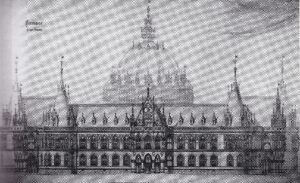

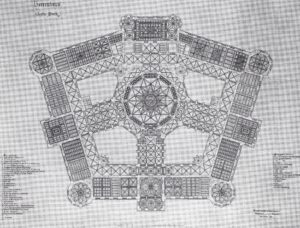

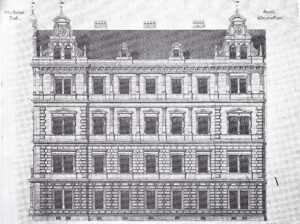

Ein Wiener Beispiel für die „Optimierung“ der gotischen Architektur und deren Anpassung an moderne Bauaufgaben ist Schmidts Entwurf für die beiden Reichsratsgebäude in Wien. Der Reichsrat des Kaisertums Österreich hatte seit 1848 mit Unterbrechungen an verschiedenen Orten getagt und mehrere später verworfene Verfassungen erarbeitet. Im Herbst 1864 wurden schließlich die zehn Architekten August Essenwein, Heinrich Ferstel, Theophil Hansen, Johann Romano & August Schwendenwein, Friedrich Schmidt, August Sicardsburg & Eduard van der Nüll, Ignaz Ullmann, Miklós Ybl, Ludwig Zettel und Josef Zítek eingeladen, Entwürfe für dauerhafte Parlamentsbauten an der entstehenden Wiener Ringstraße vorzulegen. Die beiden Kammern des Reichsrats sollten jeweils eigene Gebäude erhalten. Das Herrenhaus sollte an der Stelle des heutigen österreichischen Parlaments direkt an der Ringstraße entstehen, während das Abgeordnetenhaus an der Stelle der Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz gleichsam „in zweiter Reihe“ positioniert wurde.

Von den eingeladenen zehn Architekturbüros legten sechs – Essenwein, Ferstel, Hansen, Schmidt, Ullmann und Ybl – ihre Entwürfe vor.[21] Aufgrund der politischen Turbulenzen im Vorfeld des österreichisch-ungarischen Ausgleichs 1867 wurde der Wettbewerb jedoch nicht juriert. Nach 1867 schien das Projekt wiederum zu groß angelegt, da das Parlament jetzt nur mehr den Ländern der österreichischen Hälfte der nunmehrigen Doppelmonarchie diente. Die zwei ursprünglich geplanten Wiener Häuser wurden daher in einem einzigen gemeinsamen Gebäude für die beiden Kammern zusammengelegt. 1873 wurde ohne weitere Ausschreibung Theophil Hansen mit der Erarbeitung und Ausführung des neuen Projekts beauftragt. Ungarn sollte erst 1885–1904 sein neues Parlamentsgebäude von Imre Steindl erhalten.

Für Friedrich von Schmidt, der zum Zeitpunkt des Wettbewerbs seit fünf Jahren als Professor an der Wiener Akademie und seit einem Jahr als Dombaumeister zu St. Stephan wirkte, war der Wettbewerb um die Reichsratsgebäude eine Prestigefrage. Er legte viel Ehrgeiz in die Durchsetzung der Neugotik bei den entstehenden Monumentalbauten der Ringstraße und rechnete dabei mit starkem Widerstand: „Beissen sie mich auch zu den Parlamentshäusern heraus, so beisse ich mich in die neue Universität hinein. Einmal werde ich durchdringen“, schrieb er an seinen Mentor August Reichensperger.[22] Allerdings sollte sich Schmidt auch bei der Universität nicht durchsetzen, sondern erst 1872 beim Bau des Wiener Rathauses.

Friedrich von Schmidts Projekt für das Herrenhaus des Reichsrats wirft einige Fragen zu Stilwahl und Bautypologie auf. Wie der deutsche katholische Politiker und Ästhet August Reichensperger ging er davon aus, dass der gotische Stil für sämtliche Bauaufgaben geeignet sei, nicht nur für Kirchen, sondern auch für Profanbauten, insbesondere für monumentale öffentliche Projekte. Die Wahl des gotischen Stils für einen Parlamentsbau war jedoch um die Mitte des 19. Jahrhunderts keineswegs selbstverständlich – von den größeren europäischen Ländern war damals nur der Westminster Palace von Augustus Pugin und Charles Barry ab 1840 im Gothic Revival errichtet worden. Ein formaler Grund für diese Stilwahl des britischen Parlaments war die Lage des Baues unmittelbar neben der Westminster Hall.

Diese monumentale mittelalterliche Halle war 1097–99 von König William II. Rufus errichtet und 1393 mit seiner spektakulären hölzernen Dachkonstruktion versehen worden.

Friedrich von Schmidt hatte sich davon bereits für den Festsaal seines Akademischen Gymnasiums in Wien inspirieren lassen. – In inhaltlicher Hinsicht konnte die Magna Charta von 1215 – der Blütezeit der Gotik – als erster Schritt in die englische Demokratie interpretiert werden.

Alle anderen größeren europäischen Staaten, die im 19. Jahrhundert nach und nach ihre Parlamente erhielten, wählten dafür den klassischen Stil, wobei man sich oft auf die „Demokratie“ der griechischen Antike berief.

Das erste Beispiel und Vorbild für viele andere Parlamentsbauten war das Pariser Palais Bourbon, das 1722–28 errichtet und nach der Revolution bis 1832 zu seiner aktuellen klassischen Form als Sitz der Nationalversammlung umgebaut wurde.

Auch die revolutionäre Frankfurter Nationalversammlung von 1849 tagte in einem klassizistischen Gebäude (der Paulskirche) mit einer Anordnung der Sitze und des Podiums in Form eines antiken Theaters.

Vor diesem Hintergrund musste Schmidts Stilwahl der Gotik für den österreichischen Reichsrat auch als politisches Statement verstanden werden. Man konnte sie sogar so weitgehend deuten, dass sich die österreichische Nation in der Religion und unter dem Monarchen als deren Beschützer einen sollte – und nicht in einer Republik unter einer demokratischen Verfassung. Den nicht-katholischen Ethnien der Monarchie wäre die Identifikation mit christlich-mittelalterlichen Sakralbauformen für ihre Volksvertretung jedoch zweifellos schwer gefallen.

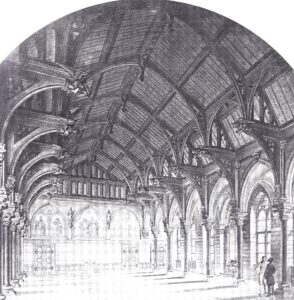

Da im Raumprogramm des Herrenhauses ein großer Sitzungssaal gefordert war, wollte Schmidt entsprechende Bautypen des Mittelalters aufgreifen. Mit der Westminster Hall, dem House of Lords und dem House of Commons waren die gotischen und neugotischen englischen Prototypen dafür weithin bekannt. Es waren jedoch gerichtete, rechteckige Räume und keine Zentralbauten mit weithin sichtbarem Denkmalcharakter. So entschied sich Schmidt nicht für den Westen, sondern für den Osten als Vorbild.

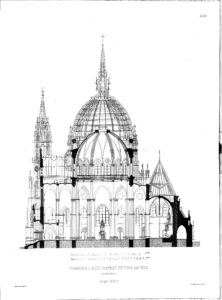

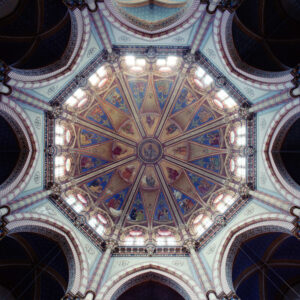

Im Herrenhausentwurf variierte er den byzantinischen oktogonalen Zentralbau mit Kuppel, der seit San Vitale in Ravenna und der Hagia Sophia in Konstantinopel die orthodoxe Kirchenbautradition bestimmte. Diesen Zentralbautyp steigerte Schmidt allerdings zu einem höchst unorthodoxen Fünfeck mit einem inneren zehneckigen Sitzungssaal. Einige Quellen nennen die Lage das Baugrundes an einem Knick der Ringstraße als möglichen Grund für diese Abweichung. Das Pentagon und das Dekagon sind aber wohl auch der romantischen individuellen Kreativität von Schmidt entsprungen. Das Zehneck entspricht allerdings schon sehr weitgehend der Kreisform. So nähert sich dieser Raumtyp wiederum der römischen Antike an, die im Pantheon erstmals einen derartigen monumentalen überkuppelten und kreisrunden Raum realisierte.

Ein kreisrunder Grundriss bedingt ein Kugelsegment als Kuppel, während ein polygonaler Grundriss nach einem Rippengewölbe verlangt. Der Sitzungssaal-Entwurf des österreichischen Herrenhauses zeigt einen zehneckigen Grundriss und somit eine gerade Eckenanzahl, basiert jedoch auf der ungeraden fünfeckigen Gesamtfigur des monumentalen Gebäudes. Da ein fünfseitiges Rippengewölbe beim erheblichen Durchmesser des Sitzungssaals zu enormen Volumina und Gewichten der darüber benötigten zehn Gewölbeschalen geführt hätte, lag es nahe, die Ecken- bzw. Seitenanzahl des Polygons und seiner Gewölberippen zu verdoppeln. So wären die entstehenden 20 Schalen wesentlich feingliedriger ausgefallen, weshalb Schmidt das ungewöhnliche Dekagon wählte.

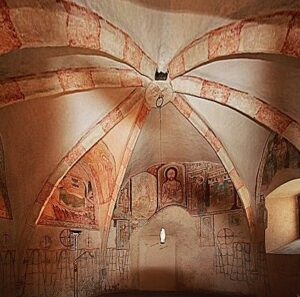

Eine ungerade Eckenanzahl eines Zentralbaus kann durchaus als „unklassisch“ bezeichnet werden, da die klassischen Zentralbauten der Antike entweder oktogonal oder kreisrund waren. Typen mit ungerader Eckenanzahl treten vor allem in Perioden auf, die zeitlich weit von jeder Klassik entfernt sind oder bereits kritische Alternativen zur klassischen Tradition entwickelten. Die Anregungen für das Faltgewölbe (auch Kloster-, Radialrippen- oder Sterngratgewölbe) von Schmidts Sitzungssaal mit 2 x 5 Seiten müssen daher vor allem im Mittelalter gesucht werden.

In der „unklassischen“ Gotik Österreichs finden sich Radialrippengewölbe mit ungerader Seitenanzahl etwa in den freistehenden mittelalterlichen Beinhäusern. Ein Beispiel dafür ist der um 1370 errichtete siebeneckige Karner von Gmünd in Kärnten. Außerdem entstand im Barock eine exemplarische fünfeckige Kirche.

Die 1719–22 errichtete Wallfahrtskirche Saar in Böhmen von Jan Santini Aichel wurde von einigen Autoren auch als Distanzierung von dem klassischen Formen des Hochbarock interpretiert, der wiederum mit dem ungeliebten Habsburgerregime identifiziert wurde.

Eine weitere Anregung für Schmidts Entscheidung, das österreichische Herrenhaus mit einem repräsentativen Gewölbe statt einer runden Kuppel zu schließen, könnte die Geschichte der Institution geboten haben.

Diese 1861 geschaffene Kammer des Reichsrates tagte bis zum Umzug in das neue Parlament von Theophil Hansen 1883 im alten Sitzungssaal des Niederösterreichischen Landhauses in der Herrengasse. Das Gewölbe des Saals war 1551–70 von Hans Saphoy geschaffen worden, einem der Vorgänger Schmidts als Dombaumeister von St. Stephan. Das Bundesdenkmalamt bezeichnet den Saal als „bedeutendste Raumkonzeption der Renaissance in Wien“.[23]

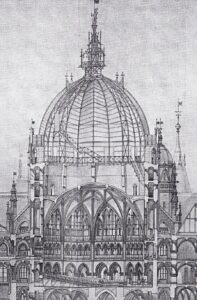

Schmidts vielfältige inhaltliche Anspielungen und seine bemühten stilistischen sowie typologischen Varianten nach historischen Vorbildern überforderten das Publikum jedoch deutlich. So kritisierte etwa das Wochenblatt des Berliner Architektenvereins den Versuch, eine Art phantastischer Gotik in einem monumentalen öffentlichen und politischen Profanbau jener Zeit zu realisieren: „Vor allem aber krönt den Sitzungssaal, der gewölbt ist, und dessen Zuschauergalerien im Sinne der kirchlichen Triforien geordnet sind, eine mächtige Kuppel, eine kolossale Konstruktion, fast ebenso bedeutend, wie der ganze Saalbau, den sie zu überdecken hat, um eben im Aeusseren noch genügend und wirksam die übrige Anlage dominieren zu können. Verhehlen will ich nicht, dass mir dieser Entwurf mit seiner etwas gewaltsamen Gothisierung moderner Anlagen und seinen gedrückten festungsähnlichen Verhältnissen eben nicht sehr zusagt; es fehlt ihm die Natürlichkeit und jene Keckheit der Formen, die uns alle vor Zeiten in dem Entwurfe zum Berliner Rathhause so berauschte.“[24]

Phase 2: Die konstruktive Optimierung – Maria vom Siege (1868–1875)

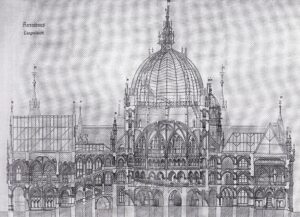

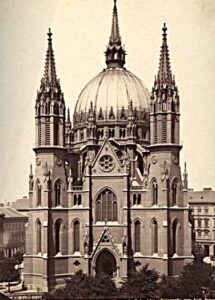

Zwei Jahre nach dem Entwurf des Herrenhauses war Schmidt bei der Kirche Maria vom Siege in einem rasch wachsenden Wiener Vorort mit ähnlichen typologischen Konflikten konfrontiert. Als Sakralbau sollte die neue Pfarrkirche – wohl auch auf Wunsch von Kardinal Rauscher – im gotischen Stil realisiert werden. Die Gotik kannte fast nur gerichtete basilikale Kirchen, kaum Zentralbauten und keine Kuppeln.

Nun entwarf Schmidt jedoch erneut – wie bereits beim Herrenhausprojekt – einen polygonalen Zentralbau, dem er hier einen Kapellenkranz hinzufügte, wie die Allgemeine Bauzeitung berichtete: „Die allgemeine Idee, diese Kirche als einen Zentralbau aufzufassen, war bedingt durch die unregelmäßige, trapezförmige Gestalt des für sie bestimmten Bauplatzes, welcher eine ausgesprochene Längenentwicklung unmöglich machte.“[25] Daraus ergab sich die „Originalität“ von Schmidts Entwurf, die man keineswegs im Widerspruch zur Gotik sah, sondern als eine Art Fortführung oder gar Optimierung derselben: „Dem Architekten war somit, nachdem auch die Stylfrage vorweg entschieden war, die Lösung einer ziemlich originalen Aufgabe anheimgegeben. Denn der Typen für gothische Zentralanlagen sind sehr wenige, zumal im mittleren Europa. (…) Es handelte sich daher bei der Aufstellung des Bauprinzips, nach welchem der Zentralbau durchgeführt werden sollte, um Uebertragung eines in anderen Bauepochen zur Anwendung gebrachten Systems auf die gothische Bauweise.“ Die „anderen Bauepochen“ fand Schmidt in der byzantinischen, karolingischen und barocken Architektur: „Es wurde eine Grundrissanlage gewählt, welche in der Hauptsache, nämlich in der Anordnung des Mittelbaues, mit der Kirche St. Vitale in Ravenna, dem Oktogon Karl’s des Grossen in Aachen und der Kirche Maria della Salute in Venedig übereinstimmt.“[26]

Ähnliche Überlegungen stellte Schmidt zur Konstruktion der Kirche an. Was unseren modernen Augen als „Konflikt“ mit der ursprünglichen gotischen Baupraxis erscheint – nämlich die konstruktive Verwendung von Eisen für die äußere Kuppel –, war für Neugotiker wie Friedrich Schmidt eine logische Fortsetzung des mittelalterlichen Effizienzstrebens. Implizit wird somit unterstellt, dass die gotischen Bauhütten – wie oben erwähnt – durchaus in Eisen statt in Stein und Holz konstruiert hätten, wenn Guß- und Schmiedeeisenelemente damals in großer Menge zu leistbaren Preisen zur Verfügung gestanden hätten. Dies war jedoch bekanntlich erst im Industriezeitalter der Fall. Auf theoretischer Ebene wurde diese Überlegung mit dem Streben nach einer möglichst rationellen Konstruktion begründet, die als primäres Prinzip im Mittelalter der sekundären Wahl von Stil und Material vorausgehe.

Bei der Kirche Maria vom Siege ergab sich damit eine kausale Verkettung von „Wahrheiten“ und Vernunft-Entscheidungen: Eine Kirche verlangte den einzig „wahrhaft religiösen“ Baustil der Gotik, der gedrängte Baugrund erforderte jedoch eine typologische Optimierung der Gotik in Form eines polygonalen gewölbten Zentralbaus. Die politisch gewollte Sichtbarkeit der Religion im Stadtraum bedingte die markante Höhenentwicklung. Und die hohe äußere 24-eckige Kuppelschale erforderte wiederum die „Wahrheit“ der Eisenkonstruktion, da diese Höhe und Dimension in Holz nicht effizient zu realisieren gewesen wäre.

Beim Schaffen der Neugotiker handelte es sich also im Grunde um eine Art „Funktionalismus“ im Dienste einer konservativen Ideologie. Deren gewählte Form, die Gotik, sollte im Sinne des romantischen „Gesamtkunstwerks“ nun die Umweltgestaltung vom Städtebau über die Gebäude bis hin zu den Gebrauchsgegenständen prägen. So bedurfte es um 1900 dann „nur“ mehr des Tausches der Religion als „Herrin“ der Architektur gegen eine säkulares und technisches Regime, um moderne Kunst entstehen zu lassen. Aufgrund der Erosion der religiösen Gesellschaft erfolgte dieser Übergang zur Moderne fast zwangsläufig, aber keineswegs konfliktfrei.

Phase 3: Bauhütte und Rationalität – das Wiener Rathaus (1872–1883) und die nichtgotischen Bauten ab 1873

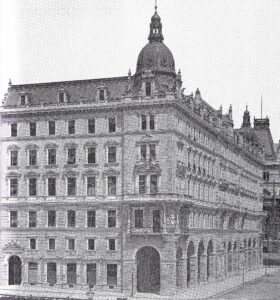

Friedrich von Schmidts bekanntester Bau ist keine Kirche, sondern ein Profanbau, nämlich das monumentale Wiener Rathaus. Wie viele andere neue Rathäuser jener Zeit in ganz Europa wurde es im neugotischen Stil errichtet. Das Vorbild für diesen Profanbau waren die großen spätgotischen Rathäuser in Frankreich und Flandern. Für die Neugotiker war nicht nur die religiöse Durchdringung der Baukunst vorbildhaft, sondern auch die handwerkliche Meisterschaft, die in der Architektur des 12. bis 15. Jahrhunderts vorbildlich realisiert schien. Diese Handwerksqualität fand sich im Mittelalter auch in profanen Bauprojekten. In logischer Fortsetzung schien die Gotik daher auch für Bauaufgaben geeignet, die es im Mittelalter noch gar nicht gegeben hatte. Außerdem wurde sowohl in den Bauhütten der Dome als auch in den Zünften der Steinmetze, Zimmerleute, Schmiede und anderer Handwerker ein quasi-demokratisches Prinzip gesehen, in dem gleichberechtigte Werkleute an einem idealen Gemeinschaftswerk arbeiten: dem großen Bau, in dem Glaube und Gesellschaftsordnung gesamthaft abgebildet sind. Diese Haltung vertrat auch der deutsche Jurist, Politiker und Autor August Reichensperger, mit dem Schmidt befreundet war.[27]

Im vielfältigen realen Baubetrieb des 19. Jahrhunderts konnten jedoch bei weitem nicht alle Projekte in gotischen Stil errichtet werden. So mussten profane Bauaufgaben sogar von ausgewiesenen Neugotikern oft in anderen Stilen als dem gotischen gelöst werden: Friedrich Schmidt entwarf etwa einen Zubau zur Österreichischen Nationalbank in Wien sowie die Arkadenbauten neben seinem neugotischen Wiener Rathaus (mit Franz von Neumann) im Stil der Renaissance. Hier zeigt sich, dass die ethischen Debatten über die „Wahrheit“ von Konstruktion und Material aufgrund übergeordneter städtebaulicher Prinzipien sowie Nutzeranforderungen der modernen Großstadt ihre Relevanz verloren hatten.

Das Bürogebäude der Nationalbank (1873) ist in strenger Neorenaissance ausgeführt. Ein klassischer Stil schien hier angebracht, weil der Zubau den 1819–23 errichteten klassizistischen ersten Bau der Nationalbank von Charles de Moreau ergänzte. Die Arkaden-Mietshäuser neben dem Wiener Rathaus (1873–82) wiederum mussten sich im städtebaulichen Kontext neben dem klassischen Parlament von Theophil Hansen und dem Spätrenaissance-Bau der Wiener Universität von Heinrich von Ferstel einordnen. Außerdem hatte sich in den 1870er Jahren bereits ein „neutraler“ Neorenaissance-Stil als Wiener Standard für bürgerliche Bauten der Ringstraßenzone etabliert.

Die Idee von Arkaden als rahmendes und platzbildendes Element am Rathauspark entstammt den Laubengängen in mittelalterlichen Stadtkernen wie jenen von Innsbruck und Bozen. In Wien erinnern nur mehr Straßennamen wie jener der Tuchlauben an die einstige Präsenz dieses Stadtbautyps. Die ursprüngliche Funktion der Lauben als lebendige Geschäftsstraßen konnte in den Arkadenhäusern beim Rathaus nicht wiederhergestellt werden.

Auch beim monumentalen Wiener Rathaus, das Schmidt wenige Jahre nach der Kirche Maria vom Siege entwarf, ging er beim Bau auf inhaltlicher und technischer Ebene durchaus „rationalistisch“ vor:[28] Auf inhaltlicher Ebene, weil das Vorbild des Brüsseler Rathauses nach Meinung der Bevölkerungsmehrheit als Inbegriff des protodemokratischen Bürgerstolzes der Spätgotik unantastbar schien, was sich ohnehin mit Schmidts eigener Meinung deckte.

Und auf technischer Ebene, weil Schmidt hier eine „mittelalterliche“ Bauhütte einrichtete, um täglich benötigte Elemente maßgeschneidert vor Ort herstellen zu können ohne zuvor eine komplexe Transportlogistik aufzubauen. Außerdem konstruierte Schmidt den enormen Dachstuhl des Rathauses – wie zuvor schon die äußere Kuppel von Maria vom Siege – aus Eisen statt aus Holz, das in den mittelalterlichen Monumentalbauten üblich war.[29]

Es sollte Pionieren der Moderne wie Otto Wagner vorbehalten bleiben, die entfremdenden Spezialisierungen des Industriezeitalters zu überwinden und die vermeintlichen Gegensatzpaare von Materialgerechtigkeit und Materialsichtigkeit sowie Konstruktion und Form in einer neuen künstlerischen Einheit zusammenzuführen.

Anmerkungen

[1] Verzeichnis der Schmidtschüler. In: Friedrich von Schmidt (1825–1891). Ein gotischer Rationalist, Ausstellungskatalog, Historisches Museum der Stadt Wien, 1991, S. 231–238

[2] Zu den einflussreichen Schmidt-Schülern, die auf verschiedene Weisen auf die entstehende Moderne reagierten, zählen etwa Max Fleischer, Carl König, Karl Krauß, Julius Mayreder, Jakob Modern, Friedrich Ohmann, Wilhelm Stiaßny, Alexander Wielemans und Eduard Zotter. – In der Schmidtschule lernten mehr jüdische Studenten als an vergleichbaren anderen Architekturschulen.

[3] Johann Wolfgang von Goethe, Von deutscher Baukunst, D. M. Ervini a Steinbach, Separatdruck, 1772, wiederabgedruckt in: Johann Gottfried Herder, Von deutscher Art und Kunst, Einige fliegende Blätter, Hamburg (Bode) 1773

[4] Augustus Welby Northmore Pugin, The True Principles of Pointed or Christian Architecture, London (Weale) 1841

[5] Beispielsweise beim Collegium-Medico-Chirurgicum-Josephinum und beim „Narrentum“ von Isidore Ganevale im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. – Einen rezenten Überblick über die Neugotik in Österreich bietet Markus Kristan, Die Erweckung der Gotik in Österreich, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, LXXIX, 2025, Heft 2, S. 15–18

[6] Dieser „Verlust“ wurde noch im 20. Jahrhundert beklagt: Hans Sedlmayr, Verlust der Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit, Salzburg (Müller) 1948

[7] Ursula Prokop, Friedrich von Schmidt, in architektenlexikon.at, 2005–23 (August 2025)

[8] Schmidt 1991

[9] Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. 1482, Paris (Gosselin) 1831

[10] Lazaristenkirche, Wien 7, 1860–62; Restaurierungen am Stephansdom, 1863–90; Pfarrkirche St. Othmar, Wien 2, 1866–73; Pfarrkirche Maria vom Siege, 1868–75; Pfarrkirche Brigittenau, Wien 20, 1867–74; Lazaristenkirche, Wien 18, 1875–78 und St. Joseph, Wien 18, 1883–89 (Prokop 2005–23)

[11] Kölner Dom, 1850; Pfarrkirche St. Stephan, Krefeld bei Düsseldorf, 1852–59; St. Mathildis, Quedlinburg, 1855–59; St. Gertrudis, Krefeld, 1857–59; Santa Maria dell’Orto, Venedig, 1858; Pfarrkirche Schwarzau am Steinfeld, Niederösterreich, 1865; Pfarrkirche Badgastein, 1865; Heiligkreuzkirche Keyenberg in Erkelenz bei Mönchengladbach, 1866; Pfarrkirche Bruck bei Zell am See, 1868–76; Filialkirche Siegersdorf, Niederösterreich, 1868–70; Kathedrale Bukarest, 1875–83; Dom von Zagreb, 1874–75; Pfarrkirche St. Nikolaus, Innsbruck, 1874–84; Katharinenkirche Oppenheim bei Mainz, 1877–89; Pfarrkirche Jawornik Böhmen, 1877–82; Pfarrkirche St. Florinus, Vaduz, 1868–70; Pfarrkirche Frastranz, Vorarlberg, 1877–88; Kathedrale zu Đakovo, Slawonien, 1876–83; Stiftskirche Klosterneuburg, 1875–77; Pfarrkirche Veldes ini der Krain, 1877–1905; Dom zu Pécs (Fünfkrichen, Ungarn), 1882–91; Herz-Jesu-Kirche, Köln, 1890; Marinekirche in Pola, Istrien, 1890–98 sowie Pfarrkirche Silbertal, Bludenz, 1891–92 (Ebenda).

[12] Annemarie Fenzl, Kardinal Rauscher und Friedrich von Schmidt, in: Schmidt 1991, S. 34–39

[13] Max Fleischer, Friedrich Freiherr v. Schmidt als Mensch, Lehrer und Chef. Eine kurze biografische Skizze, aus Dankbarkeit und Liebe für den unvergeßlichen Meister, in: Schmidt 1991, S. 51

[14] Ebenda, S. 51/52

[15] Ebenda, S. 52

[16] Ebenda, S. 65

[17] Hana Tomagová, Bauaufnahmelehre im 19. Jahrhundert. Studienreisen von Architekten des Ateliers Friedrich von Schmidt/Viktor Luntz durch Böhmen, Mähren und Oberungarn in den Jahren 1862–1896, Wien (Böhlau) 2022. – Viele der dabei entstandenen Pläne werden in der Sammlung des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Wien verwahrt.

[18] Gottfried Semper, Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde. Braunschweig 1851; Ders., Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, 2 Bde., Zürich 1860–1863

[19] „Les matériaux durables, c’est par exemple le plomb pour la toiture, et le bois qu’on utiliserait pour la charpente. La charpente a été construite en bois. L’avis de la commission nationale, qui approuve la proposition de travaux présentée par l’architecte en chef des monuments historiques, recommandera donc le bois, le chêne, en l’occurrence. Et la toiture était couverte de plomb, c’est ce que nous projetons de refaire. La flèche sera faite comme elle était, avec du bois et du plomb.“ Interview mit Jean-Louis Georgelin, président de l’Établissement public chargé de la reconstruction de la cathédrale, 10. Juli 2020, radiofrane.fr (August 2025)

[20] Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, Entretiens sur l’Architecture, Tome 2, Paris (Morel) 1872, S. 94/95, Übersetzung von Emanuel Boeckl

[21] Schmidt 1991, S. 90

[22] Zitiert nach Schmidt 1991, S. 90

[23] Bundesdenkmalamt (Hg.), Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs. Wien, I. Bezirk – Innere Stadt, Horn (Berger) 2003, S. 522

[24] Wochenblatt 1876, S. 265

[25] K., Kirche in Fünfhaus nächst Wien. Erbaut von Oberbaurath Friedr. Schmidt, in: Allgemeine Bauzeitung 1875, S. 59/60, Blatt 61–64

[26] Ebenda, Hervorhebung MB

[27] August Reichensperger, Die christlich-germanische Baukunst und ihr Verhältniß zur Gegenwart. nebst zwei auf den Kölner Dombau bezüglichen Anlagen, Trier (Lintz) 1845; Ders., Die Bauhütten des Mittelalters, Köln (Bachem) 1879

[28] Peter Haiko, Friedrich von Schmidt. Ein gotischer Rationalist, in: Schmidt 1991, S. 8–15

[29] Der größte erhaltene gotische Dachstuhl des deutschsprachigen Raumes ist jener der Zisterzienserkirche von Neuberg an der Mürz aus 1100 m3 Lärchenholz (ca. 1400–50).