Das Label „Wien um 1900“ ist seit langem international etabliert und scheint weitgehend konsolidiert zu sein. Durch gezielte Fragestellungen zu den politischen Voraussetzungen, zur effizienten Implementierung und zu den langfristigen Auswirkungen kann es aber durchaus noch um einige Facetten bereichert werden. Eine Auswahl von sechs möglichen Projekten.

Nimmt man einen kontextbezogenen Blickpunkt ein und betrachtet neben den zentralen Werken und Ereignissen nun auch die Vorgeschichte, die Verbreitung und die Auswirkungen von „Wien um 1900“, können sechs exemplarische Fragestellungen identifiziert werden, die bislang noch nicht ausreichend untersucht worden sind. Weiter unten werden sie ausführlich beschrieben.

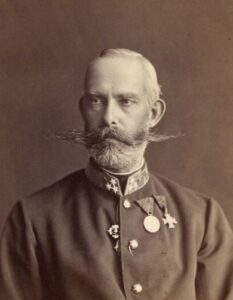

Vorab kurz gefasst geht es um folgende Themen: Ein erstes Desiderat wäre die weiter vertiefte und ausgedehnte Darstellung der konkreten politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen, die noch in der Gründerzeit den Aufstieg der Wiener Moderne über die öffentlichen Institutionen ermöglicht hatten. Im Fokus stehen hier die Minister und Beamten im Umkreis von Erzherzog Rainer, ein Onkel zweiten Grades von Kaiser Franz Joseph, aber nur drei Jahre älter als dieser. Rainer diente 1860-65 als Vorsitzender der Ministerkonferenz und spielte als engagierter Kunstfreund, Sammler und Mentor der Kunstgewerbereform eine entscheidende Rolle im Vorfeld der Wiener Moderne. Durch diese Untersuchungen kann jenes etablierte Bild der Ablehnung der Wiener Moderne durch das Kaiserhaus relativiert werden, das erst durch den Aufstieg des konservativen Thronfolgers Franz Ferdinand nach dem Tod des liberalen Kronprinzen Rudolf 1889 entstanden ist.

Ein zweites wichtiges Thema sind die globalen technischen Parameter im Bereich jener Erfindungen und Materialien, die sich intensiv auf Design und Architektur auswirkten – also eine Art „Materialgeschichte“ der Wiener Moderne.

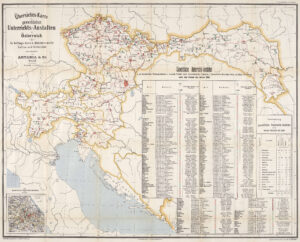

Drittens müsste noch präziser als bisher die staatliche Implementierung der Wiener Moderne in den Kronländern untersucht werden. Dies erfolgte unter anderem über das Netz an über 200 innovativen Gewerbeschulen für sämtliche Produktionssparten in ganz Cisleithanien. Hier wären vertiefte Studien zu den einzelnen Instituten und zum Hintergrund ihrer Lehrer hilfreich, die oft in Wien ausgebildet worden waren.

Viertens wird uns noch lange der große Fragenkomplex der Migration beschäftigen, und zwar in allen ihren Erscheinungsformen, von der Auswanderung über die Einwanderung bis zu Flucht und Vertreibung.

Fünftens ist es für eine realitätsnähere Darstellung des Kunstbetriebs um 1900 auch nötig, jene zeitgenössischen Bedingungen der Ausbildung, Kunstproduktion, Vermarktung und Rezeption darzustellen, die später oft zu einseitigen kunsthistorischen Darstellungen führten.

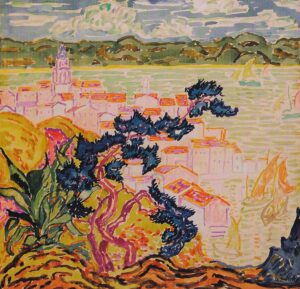

So konnten etwa einige zu Unrecht weniger bekannte österreichische Künstlerinnen bereits in Paris ab 1905 im Rahmen ihrer privaten Kunstausbildungen an der Entstehung des Expressionismus mitwirken. Egon Schiele und Oskar Kokoschka machten sich in Wien erst Jahre später bei internationalen Ausstellungen mit den großen Vorbildern Van Gogh, Gauguin und Matisse vertraut.

Und sechstens harrt auch noch die unten näher beschriebene Mediengeschichte der Wiener Moderne noch der Aufarbeitung. Die Wechselbeziehung zwischen den neuartigen Zeitungen, Zeitschriften, Büchern und sonstigen Editionen einerseits und der avantgardistischen Kunstproduktion andererseits ist gleichsam der zweite, virtuelle und höchst einflussreiche Schauplatz der Geschichte der Moderne. In technischer Hinsicht wurde dies vor allem von der Fotografie ermöglicht.

Perspektive 1: Bildungspolitik, die „Revolution von oben“

Der Erfolg von „Wien um 1900“ muss weiterhin auch als Produkt der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in der späten Habsburgermonarchie betrachtet werden. Da die bürgerliche und demokratische Emanzipation in Österreich-Ungarn lange Zeit hinter jener in den westeuropäischen Ländern zurückblieb, spielte hier die staatliche und kommunale Kultur- und Bildungspolitik eine größere Rolle als anderswo. Von entscheidender Bedeutung für die Chancen der Moderne waren etwa die öffentlichen Bauinvestitionen und Planungsaufträge für Architekten, die staatlichen Kunstankäufe, die Subventionen für private Initiativen wie Secession, Hagenbund und Kunstschau, die offiziellen Beteiligungen an großen internationalen Ausstellungen sowie der große Komplex der staatlichen Museen, Hochschulen und Gewerbeschulen in der gesamten Monarchie mit ihrem wissenschaftlichen und künstlerischen Personal.

Die ursprüngliche Motivation der Regierungen der späten Monarchie für eine Reform der Künste und Gewerbe lag vor allem in wirtschaftspolitischen Erwägungen, die allerdings eng mit künstlerischen Fragen verwoben waren. Auf den seit 1851 abgehaltenen Weltausstellungen konnten die Industrie-, Manufaktur- und Kunsthandwerksprodukte aus Österreich-Ungarn weniger stark reüssieren als jene aus den führenden Industrienationen England, Frankreich und Deutschland.

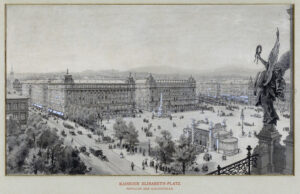

Gleichzeitig war mit dem Bau der Wiener Ringstraße anstelle der alten Stadtbefestigungen ab 1858 auch eine enorme Nachfrage an künstlerischen Leistungen von Architekten, Bildhauern, Malern, Textildesignern, Keramikern und vielen anderen Kunstsparten entstanden. Bis 1918 wurden entlang Österreichs repräsentativstem Boulevard über 850 teils monumentale Gebäude errichtet und aufwändig künstlerisch ausgestattet.

Zur nachhaltigen Lösung beider Fragen wurde die Kunst- und Gewerbeausbildung reformiert. Die politische Verantwortung dafür trug der populäre und gemäßigt liberale Erzherzog Rainer (1827-1913), der in der staatspolitisch turbulenten Zeit zwischen 1860 und 1865 als Vorsitzender der Ministerkonferenz fungierte. Von 1860 bis 1867 gab es jedoch kein eigenes Ministerium für Unterricht und Kultus. Die Initiativen Erzherzog Rainers wurden in dieser Zeit vom Staatsministerium unter dem liberalen Anton Ritter von Schmerling (im Amt 1860–65) und Richard Graf Belcredi (1865–67) verwaltet. So wurde ab 1863 das k.k. österreichische Museum für Kunst und Industrie unter dem Protektorat des Erzherzogs, nach Konzept des Kunsthistorikers Rudolf von Eitelberger und nach dem Vorbild des englischen Designer-Ausbildungssystems aufgebaut. 1867 wurde im Museum die Kunstgewerbeschule gegründet, die alsbald zur Wiege der Wiener Moderne avancierte.

Zu dieser fortschrittlichen Politik trugen wohl auch die persönlichen Interessen und Prägungen von Erzherzog Rainer bei. Seine Biografie berichtet beispielsweise vom Aufbau einer bedeutenden Sammlung antiker Papyrus (heute in der Österreichischen Nationalbibliothek). Indem Rainer im Mai 1874 die Villa des Bankiers Gustav von Epstein in Baden bei Wien erwarb, ergab sich auch eine Nahebeziehung zur frühen Wiener Moderne. Die Kurstadt Baden war ab 1800 von Kaiser Franz, einem Onkel Erzherzog Rainers, vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege sukzessive zum Modell einer friedlichen Gartenstadt für regimetreue Adelige und Bürger ausgebaut worden. Gewissermaßen konträr zu diesen Intentionen dienten die Kurorte (ähnlich wie die Landschaftsgärten der Aufklärung) damals auch als geschützte Refugien liberalen Denkens, toleranter Lebensstile und der fortschrittlichen Künste. Hier konnte sich die neu aufgestiegene sogenannte „Zweite Gesellschaft“ gleichberechtigt präsentieren. Dazu gehörten etwa jüdische Bankiers, Industrielle und höhere Beamte.

Der Bankier Gustav von Epstein ließ 1868-71 nach Entwurf von von Theophil Hansen eines der ersten Wiener Ringstraßenpalais errichten. Bauführer war Otto Wagner, den Epstein zur gleichen Zeit beauftragte, seine Sommerresidenz in Baden zu planen. Epstein gehörte mit diesen beiden Projekten an den prominentesten Adressen der Monarchie (die Wiener Ringstraße und eine kaiserliche Sommerresidenz) zu einer Gruppe einflussreicher, kunstsinniger und wohltätiger jüdischer Bankiers und Industrieller, der unter anderen auch die Familien Todesco, Schey von Koromla, Königswarter und Ephrussi angehörten. Sie errichteten repräsentative „Zinspalais“ an der Wiener Ringstraße, die sie selbst bewohnten, im ökonomischen Sinne aber auch weitere luxuriöse Wohnungen darin vermieteten. Nach dem Tod von Epstein 1876 erwarb Erzherzog Rainer dessen Villa in Baden und mit diesem exemplarischen Frühwerk Otto Wagners auch eine intime Kenntnis einiger künstlerischer Grundideen der „Proto-Moderne“ im Umkreis der Wiener Ringstraße. Otto Wagner, der 1894 an die Akademie der bildenden Künste berufen wurde, und Carl König, der ab 1885 an der Technischen Hochschule in Wien lehrte, gelten gleichermaßen als „letzte Ringstraßenarchitekten“ wie als Wegbereiter der Moderne.

Erzherzog Rainer fungierte als Mentor und Protektor zahlreicher neuer Institutionen der österreichischen Kunstgewerbereform. Johannes Keil beschrieb 2004 das einflussreiche Wirken des Ministerialbeamten Armand Freiherr von Dumreicher, der 1871-1886 die Gewerbeschulkampagne im Sinne Rainers im Handelsministerium vorantrieb. 1869 bis 1876 wurden nicht weniger als 82 gewerbliche Fachschulen gegründet. Bis 1918 war ihre Zahl im österreichischen Reichsteil (Cisleithanien) auf rund 200 angewachsen. Gewerbefachschulen gab es nun in allen Zentren der Textilindustrie, der Glasindustrie, der Holzwirtschaft, der Keramik und vieler anderer Sparten sowie allgemeine Staatsgewerbeschulen in den Landeshauptstädten. Die begabtesten Schüler dieser Institute wurden schließlich zur künstlerischen Fortbildung an die Wiener Kunstgewerbeschule geschickt. 1867 wurde das Kaisertum Österreich in eine österreichische und eine ungarische Hälfte geteilt, wodurch Rainers Bildungsreform sich auf die „cisleithanische“ westliche Hälfte konzentrierte.

Parallel und ergänzend zu den Gewebeschulen wurden in der gesamten Doppelmonarchie auch immer mehr Kunstgewerbemuseen gegründet, die oft unter dem Protektorat des Erzherzogs standen, beispielsweise das 1873 lancierte Mährische Gewerbemuseum in Brünn. In jenem Jahr begann schließlich auch der ungarische Staat, vorbildliche Objekte für das spätere Budapester Kunstgewerbemuseum anzukaufen und erwarb zahlreiche Werke auf der Wiener Weltausstellung.

Das fortschrittliche österreichische Gewerbeschulsystem produzierte jene zahlreichen Künstlerinnen und Künstler, die man einerseits für die Produktgestaltung der Herstellerbetriebe und andererseits für die aufwändige Ausstattung der historistischen Monumentalbauten benötigte. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die Künstler-Compagnie von Gustav Klimt, Ernst Klimt und Franz Matsch (1879-91). Sie hatten an der Wiener Kunstgewerbeschule studiert und malten unter anderem Wand- und Deckenbilder für das Kunsthistorische Museum und das Burgtheater.

Als lohnende Forschungsperspektive könnte man also an eine Art „Kunstgeschichte der staatlichen Gewerbeschulen“ denken, in der sämtliche Institute sowie ihre wichtigsten Lehrer und SchülerInnen dokumentiert werden. Im Jahr 2000 haben Diana Reynolds, Kathrin Pokorny-Nagel und Rainald Franz in der MAK-Publikation „Kunst und Industrie. Die Anfänge des Museums für angewandte Kunst in Wien“ bereits eine solide Basis dafür gelegt. Das Gewerbeschulsystem stellt ja eine Art kulturellen Kreislauf dar, in dem führende moderne Künstler ausgewählte Schüler und Mitarbeiter an die regionalen Gewerbeschulen vermittelten, wo sie wiederum den künstlerischen Nachwuchs für die Wiener Moderne ausbildeten. Kunsthistorisch relevante Gewerbeschullehrer und -Direktoren waren etwa der Städtebau-Pionier Camillo Sitte oder der in mehreren politischen Systemen erfolgreiche Architekt Clemens Holzmeister.

Auch zahlreiche ehemalige Gewerbeschüler zählten zu den Spitzen der österreichischen Avantgarde, wie es etwa die Beispiele von Joseph Maria Olbrich, Jan Kotěra, Josef Hoffmann und Adolf Loos zeigen. Die nachhaltige Solidität des über 150 Jahre alten Systems beweist der Umstand, dass es auch in jüngster Zeit einflussreiche Künstler hervorbrachte – etwa Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent, Johannes Spalt und Friedrich Achleitner von der Salzburger Gewerbeschule, Oswald Oberhuber und Walter Pichler von der Innsbrucker Gewerbeschule oder Gustav Peichl von der bekannten Mödlinger Anstalt.

Ein zentraler Motor der modernen Architektur war und ist die industriegetriebene Großstadt. 1892 sollte in einem neuen Generalregulierungsplan für Wien das laufende explosive Wachstum der Stadt mit bis zu vier Millionen erwarteten Einwohnern in geordnete Bahnen gelenkt werden. Den dafür ausgelobten internationalen Wettbewerb gewannen ex aequo der 51-jährige Otto Wagner und der Kölner Städteplaner Josef Stübben. Wenn auch die weitere Stadtentwicklung im Detail nicht immer den dabei gewonnenen Richtlinien folgen konnte, so hatte sich Otto Wagner damit dennoch als der Großstadtarchitekt Wiens etabliert. Die Eckpfeiler seines Konzepts wurden in weiterer Folge von den einflussreichen Stadtbaudirektoren Franz Berger, Heinrich Goldemund und Karl Sykora administrativ umgesetzt. Dazu trug auch die Freundschaft Otto Wagners mit dem 1897 bis 1910 amtierenden christlichsozialen Bürgermeister Karl Lueger bei. Zuvor war Lueger wegen seiner antisemitischen Rhetorik von Kaiser Franz Joseph drei Mal die erforderliche Bestätigung verweigert worden.

Wohl auch als Konsequenz dieses Wettbewerbserfolgs wurde Wagner 1894 in der Ära der Unterrichtsminister Paul Gautsch von Frankenthurn und Stanisław Madeyski-Poray als Nachfolger Carl von Hasenauers zum Professor an die Wiener Akademie der bildenden Künste berufen. Die bisherige Einschätzung, dass Wagner von konservativen Politikern vor allem als traditionalistischer Ringstraßenarchitekt berufen worden sei, kann angesichts Wagners damaliger Projekte hinterfragt werden. Auch wenn seine Bauten um 1894 noch historisierende Elemente zeigten, demonstrierten ihre klare Tektonik, die Einfachheit und Lesbarkeit der Baukörper, der tendenziell bereits „abstrahierte“ Dekor sowie die Fortschrittlichkeit der Bauaufgaben wie jene der Länderbank (1883-84) oder des Ankerhauses am Wiener Graben (1894-95) eine eindeutige und unübersehbare Modernität. Noch klarer präsentierte sich diese in den seit 1890 erschienenen Eigenpublikationen Wagners (Einige Skizzen, Projekte und ausgeführte Bauwerke), die den Berufungsgremien zweifellos bekannt waren. Faktisch wurde also mit seiner Ernennung die Moderne schon in statu nascendi an einer der höchsten Kunstausbildungsstätten der Monarchie etabliert.

Ein Mitarbeiter und ein Schüler von Otto Wagner zählten 1897 zu den Gründungsmitgliedern der Wiener Secession: Joseph Maria Olbrich errichtete ihr Ausstellungshaus und Josef Hoffmann gestaltete die Inneneinrichtung sowie zahlreiche Ausstellungen der Avantgarde-Vereinigung. 2025/26 gab Oliver Rathkolb eine neue interdisziplinäre Studie zu Geschichte und Wirkung der Wiener Secession heraus.

Im Jahr seiner Berufung an die Wiener Akademie wurde Otto Wagner vom zuständigen Handelsminister Graf Gundakar von Wurmbrand-Stuppach auf Vorschlag von Sektionschef Heinrich Ritter von Wittek, einem ausgewiesenen Eisenbahnexperten, 1894 mit der Gestaltung der Stationsbauten und Brücken der Wiener Stadtbahn beauftragt – neben der Pariser Métro eines der bekanntesten Verkehrsbauwerke der frühen Moderne. Schließlich wurde Wagner in die Donauregulierungskommission berufen, womit er auch die Gestaltung des innerstädtischen Wiener Donaukanals prägen konnte.

Als Kuratoriumsmitglied des Museums für Kunst und Industrie sorgte Otto Wagner für die weitere Implementierung der Moderne. So wurde sein Schüler Josef Hoffmann nach erfolgreichem und mit dem Rompreis ausgezeichneten Studium von Unterrichtsminister Artur Bylandt-Rheidt am 25. April 1899 als Nachfolger des Gründungsdirektors und Architekturprofessors Josef von Storck an eine der drei Fachklassen für Architektur der Wiener Kunstgewerbeschule berufen. Dem folgten die Ernennungen der Secessionisten Kolo Moser, Alfred Roller und Felician Myrbach von Rheinfeld. Damit war die Moderne (in Gestalt der Wiener Secession) auch im Leitinstitut des österreichischen Gewerbeschulsystems breit verankert und konnte langfristig ihren großen Einfluss auf alle Gebiete Cisleithaniens ausüben.

Anders als die traditionellen Kunstakademien waren die progressiven Kunstgewerbeschulen jedoch keine Hochschulen, sondern Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II. Sie dienten der weiterführenden künstlerischen Ausbildung nach abgeschlossener Grundschule, Lehre oder Fach-Gewerbeschule. Als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zur traditionellen Kunstausbildung waren hier sowohl junge Frauen als auch junge Männer zugelassen, sogar in den Fachklassen für Architektur, die sich vorerst freilich auf Möbeldesign und Inneneinrichtung beschränkten. Schülerinnen und Schüler, die noch keine handwerklich-technische Ausbildung besaßen, wurden in einer allgemeinen Abteilung auf die folgenden Fachklassen vorbereitet, während jene, die bereits eine Lehre absolviert hatten, rasch in die speziellen Klassen für Architektur, Bildhauerei oder Malerei wechseln konnten. Dieses Grundmodell der modernen Kunstausbildung mit allgemeinen und speziellen Ausbildungsstufen avancierte zum Modell für ganz Europa – beispielsweise orientierte sich Walter Gropius, der 1915-1920 mit der Wienerin Alma Mahler verheiratet war, bei seiner Gründung des Bauhauses in Weimar 1919 deutlich am Wiener Modell. 2024 lancierte die Fachhochschule Dortmund zu diesem Themenkreis ein Projekt unter dem Titel Kunstgewerbeschulen: Wegbereiter einer neuen Architekturlehre?

Von den Gewerbeschulen innerhalb der heutigen Grenzen Österreichs wurde nur die Wiener Kunstgewerbeschule (in der NS-Zeit 1941) zur Hochschule erhoben, was sie bezüglich der Architekturausbildung in eine Art „Konkurrenz“ mit der hiesigen Akademie der bildenden Künste und der Technischen Hochschule brachte. Aus diesem Grund wurde das Architektur-Lehrprogramm der nunmehrigen Reichshochschule für angewandte Kunst vorerst auf Wohnbau, Innenarchitektur und Design beschränkt.

Die wegweisenden Personalentscheidungen einiger weitgehend pragmatisch agierender österreichischer Regierungen zwischen 1860 und 1900 verraten das Wirken von aufgeklärten und bildungsaffinen politischen Entscheidungsträgern. Ermöglicht wurde dies auch von den fortschrittlicheren Mitgliedern des Kaiserhauses, allen voran von Erzherzog Rainer – letztlich aber auch von Kaiser Franz Joseph selbst, indem er die Bildungs- und Kunstpolitik weitgehend delegiert hatte. Schon vor dem Tod des 86-jährigen Erzherzogs Rainer 1913 begann der konservative Thronfolger Franz Ferdinand die staatliche österreichische Kunstpolitik zu prägen. Als Protektor der 1850 gegründeten k.k Zentralkommission für Denkmalpflege, dem Vorläufer des Bundesdenkmalamtes, verlieh Franz Ferdinand 1910-1914 dem Kulturerbe-Gedanken eine prominente neue Stellung. In der Personalpolitik bei den staatlichen Bildungseinrichtungen verfolgte er einen explizit anti-modernen Kurs und verhinderte das Avancement mehrerer Secessionisten in staatlichen Stellen.

Forschungsperspektive 2: Globale technische Parameter

Die elementaren technischen Innovationen des Industriezeitalters, insbesondere auf dem Gebiet der Materialien und Werkstoffe, sind wohl die wichtigste Grundlage der modernen Architektur und des Industriedesigns. Durch die neuen Dampfmaschinen konnte das Berg- und Hüttenwesen in immer größeren Mengen Eisen und Flachglas produzieren. Dies ermöglichte wiederum die typischen frühindustriellen Eisenkonstruktionen sowie Eisen-Glas-Bauten. Ungeachtet aller „nationalen“ Eigenheiten verbreiteten sich diese prototypischen frühindustriellen Bauweisen ungebremst auf der ganzen Welt. Ingenieure wie Joseph Paxton (Crystal Palace, London 1851) oder Gustave Eiffel (Viaduc de Garabit, 1880–88) realisierten beeindruckende Großbauten, die aber erst viel später auch als Planungsaufgaben für klassisch ausgebildete Architekten begriffen wurden.

In der österreichischen Monarchie realisierten die innovativen Wiener Eisen- und Stahlbaufirmen Ig. Gridl sowie Waagner-Biró AG ab 1862 zahlreiche stadtbildprägende Brücken, Hallen und Dachkonstruktionen. Erstmals recherchierte Werkkataloge und Firmengeschichten solcher Unternehmen (etwa Alfred Fogarassys 2011 erschienene Studie über Ignaz Gridls k.u.k. Hof-Eisenconstructions-Werkstätte, Schlosserei und Brückenbau-Anstalt) werden nach und nach das Material für einen realitätsnäheren Blick auf die Umweltgestaltung der frühen Moderne liefern. Denn diese Ingenieurbauwerke prägten den Alltag der Großstadt in zumindest gleichem Ausmaß wie die bekannten modernen Sakral- und Kulturbauten (Kirche am Steinhof, Secession). Viele der dadurch prosperierenden ausführenden Unternehmen präsentierten sich 1898 im bedeutenden fünfbändigen Quellenwerk Die Großindustrie Österreichs.

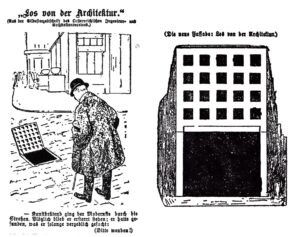

Dazu kam kurz vor 1900 die Eisenbetonbauweise, die von den französischen Pionieren Joseph Monier und François Hennebique seit den 1860er Jahren entwickelt, patentiert und mittels Lizenzierungen weltweit verbreitet worden war. In Österreich wirkten fortschrittliche Bauunternehmen wie Eduard Ast & Co. sowie Wayss & Freytag als führende Anwender dieser Technologie. Im Forschungs-, Ausstellungs- und Buchprojekt Eisenbeton. Anatomie einer Metropole haben Otto Kapfinger, Andreas Nierhaus und andere 2025 eine umfangreiche Dokumentation dieser Schlüsseltechnologie der frühen modernen Großstadt vorgelegt. Neben den großen Bauten für Handel und Gewerbe findet man innovative Anwendungen des Eisenbetons schließlich auch in der Architektur-Avantgarde bei Josef Hoffmanns Sanatorium Purkersdorf und Adolf Loos‘ Haus Goldman & Salatsch am Wiener Michaelerplatz.

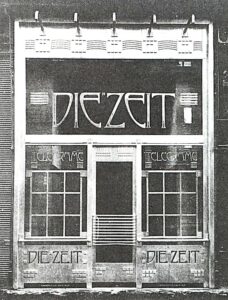

Seit der Entdeckung der Schmelzfluss-Elektrolyse im Jahr 1886 symbolisierte auch das Aluminium den industriekulturellen Fortschritt auf plakative Weise.

Dies zeigt die konsequente frühzeitige Anwendung des Materials durch Otto Wagner, beispielsweise am Portal des Depeschenbüros Die Zeit von 1902. Schon die Bauaufgabe eines fortschrittlichen Medienunternehmens repräsentiert eine quintessentielle Modernität. In weiterer Folge demonstrierte Wagner auch an seinem Postsparkassenamt beim Vordach, bei den Warmluftausbläsern in der Kassenhalle und bei den Attikafiguren von Othmar Schimkowitz seine intuitive Sicherheit im Umgang mit neuen industriellen Materialien und Konstruktionsweisen. Wagner wollte direkt aus dem „Zweck“ (und eben nicht mehr aus „romantischen“ historischen Formen) die neue „Kunstform“ entwickeln. Diese Fähigkeit beschreibt unter anderen Adolf Loos 1898 in seinem bekannten Diktum: „… vor dem Otto Wagner’schen Genius streiche ich die Segel.“

Forschungsperspektive 3: Die Architekturschulen von Wagner und Kotěra, Hoffmann und Loos

Die Berufung von Otto Wagner an die Wiener Akademie der bildenden Künste 1894 ermöglichte eine weitreichende Proliferation der Wiener Moderne in ganz Mitteleuropa. Während seiner Lehrtätigkeit bis 1912 nutzte Wagner die strategischen Möglichkeiten der neuen Medien und veröffentlichte in der Zeitschrift Der Architekt regelmäßig hervorragende Studienarbeiten aus seiner Meisterschule. Ab 1969 dokumentierten Otto Antonia Graf und Marco Pozzetto diese „Wagnerschule“ in ausführlicheren Darstellungen.

Seine intensive Medienarbeit ist ein Merkmal von Wagners Fortschrittlichkeit. 2020 hat Andreas Nierhaus dies in seinem Buch Ein Architekt als Medienstratege. Otto Wagner und die Fotografie erstmals analysiert. Nicht zuletzt aufgrund dieser erfolgreichen PR-Strategie wurden mehrere seiner Schüler auf einflussreiche Lehrstühle in der gesamten Monarchie berufen. Der Brünner Architekt Jan Kotěra etwa studierte 1894–1897 bei Wagner und wurde – wohl auch auf dessen Vorschlag hin – 1899 von Unterrichtsminister Artur Bylandt-Rheidt im jugendlichen Alter von 28 Jahren als Nachfolger Friedrich Ohmanns an die Kunstgewerbeschule in Prag und 1911 weiter an die dortige Akademie der bildenden Künste berufen. In beiden Lehrämtern bildete er Generationen moderner Architekten aus, die das Baugeschehen der jungen tschechoslowakischen Republik wesentlich mitprägten. Ebenfalls 1899 wurde, wie oben erwähnt, der 29-jährige Josef Hoffmann an die Wiener Kunstgewerbeschule berufen, wo er fortan 36 Jahre lang lehrte und an die 200 moderne Designerinnen und Architekten aus dem gesamten Gebiet der Monarchie ausbildete.

1899 berief der junge hessische Großherzog Ernst Ludwig den ehemaligen Otto Wagner-Mitarbeiter Joseph Maria Olbrich an die von ihm gesponsorte Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt. Zwei Jahre zuvor war Olbrich einer der Mitbegründer der Wiener Secession gewesen und hatte deren berühmtes Ausstellungshaus auf einem Bauplatz errichtet, der von der Stadt Wien unter Bürgermeister Karl Lueger zur Verfügung gestellt worden war. Dies wurde unter anderen von Otto Wagner, dem Maler Carl Moll und dem Architekten Julius Mayreder vermittelt, die als erfolgreiche Netzwerker der Secession wirkten. Durch seine Bauten in der Darmstädter Künstlerkolonie und das spektakuläre Kaufhaus Leonhard Tietz in Düsseldorf (1906–08), eine weitere fortschrittliche Eisenbetonkonstruktion, prägte Olbrich die frühe westdeutsche Moderne nachhaltig mit.

In Deutschland wirkte auch der Designer Carl Otto Czeschka, der an der Wiener Kunstgewerbeschule gelehrt und für die Wiener Werkstätte entworfen hatte, bevor er 1907 an die Kunstgewerbeschule in Hamburg berufen wurde. Dort prägte er über Jahrzehnte hinweg das deutsche Design mit seinen gestalterischen Ideen aus der Zeit in Wien um 1900.

Auch Jože Plečnik aus Laibach studierte 1894–98 bei Otto Wagner. In Wien errichtete er 1903-05 das Zacherl-Haus in der Innenstadt und 1911–13 die wegweisende Sichtbetonkonstruktion der Heiliggeistkirche in Ottakring. 1911–20 lehrte er – wie zuvor Jan Kotěra – an der Prager Kunstgewerbeschule. 1920 berief ihn der erste Präsident der tschechoslowakischen Republik, Tomáš Garrigue Masaryk, zum „Burgarchitekten“ von Prag. Hier adaptierte Plečnik die alte Residenz der böhmischen Könige zum Amtssitz des Präsidenten und trug damit wesentlich zur kulturellen „Identität“ des jungen Staates bei.

Ab 1920 wirkte er schließlich als Professor an der Technischen Fakultät der Universität Laibach und begründete damit die progressive moderne Architekturschule Sloweniens. Für Laibach entwarf er bis in die 1940er Jahre zahlreiche stadtbildprägende Neubauten (Brücken, Kirchen, Märkte, Bibliothek, Friedhof), in denen er vernakuläre Elemente auf subtile Weise mit modernen Konstruktionen und Funktionen verband.

In der damaligen Tschechoslowakei wirkten aus der Schule Otto Wagners neben Kotěra und Plečnik auch Pavel Janák und Josef Chochol. Am Vorabend des ersten Weltkrieges realisierten sie fortschrittliche Eisenbetonkonstruktionen und adaptierten den Kubismus für die Architektur.

Dieser war erst kurz zuvor von Picasso und Braque in Paris entwickelt worden. Den Prager Kunstkreisen wurde der Kubismus vom frankophilen Kunsthistoriker Vincenc Kramář durch bedeutende Ankäufe in den Pariser Künstlerateliers bereits in den 1910er Jahren bekannt gemacht. Diese programmatische Westorientierung ist typisch für viele tschechische Künstler, die zunächst an der Wiener, Prager oder Münchner Akademie studiert hatten. Gleich nach ihrem Studium machten sie sich mit der Pariser Avantgarde vor Ort vertraut. Zu dieser Gruppe zählen beispielsweise auch die berühmten Maler Alfons Mucha, František Kupka und Emil Filla. 1918 kehrten sie alle nach Prag zurück, um dort am Aufbau einer neuen tschechischen Moderne mitzuwirken.

Zahlreiche moderne Architekten der dritten Generation wurden schließlich von den genannten Schülern Otto Wagners ausgebildet, vor allem bei Jan Kotěra an der Kunstgewerbeschule und an der Akademie der bildenden Künste in Prag. Zu dieser Gruppe zählt beispielsweise Josef Gočár, der in Tschechien zwischen 1910 und 1938 zahlreiche Schulen, Museen, Stadthäuser und städtebauliche Projekte entwarf.

Auch in der Architektur Sloweniens und Kroatiens lässt sich die nachhaltige Wirkung der Wiener Moderne über mehrere Generationen hinweg beobachten. Wie Jose Plečnik kehrte Max Fabiani, ein ehemaliger Mitarbeiter Otto Wagners und Assistent von Karl König an der Technischen Hochschule, trotz seiner erfolgreichen Etablierung als Architekt in Wien zurück nach Slowenien. Dort wirkte er ab 1917 in Görz als Gymasiallehrer und Stadtplaner und leitete bis 1922 den Wiederaufbau der kriegsbeschädigten Stadt. 1935–45 war er Bürgermeister seiner Heimatgemeinde St. Daniel im Karst, wo er unter anderem ein komplexes Wasserleitungsnetz anlegte. In Triest baute er mehrere markante Stadthäuser.

In Kroatien schließlich wirkte der Josef Hoffmann-Schüler Antun Tunč Ulrich, dessen Studienarbeiten gemeinsam mit jenen von anderen Schülerinnen und Schülern von Hoffmann nach dem Vorbild Otto Wagners immer wieder in Architektur-Fachzeitschriften veröffentlicht worden waren. Ebenfalls in Zagreb wirkte Zlatko Neumann, der für Adolf Loos während dessen Pariser Exil 1923–29 gearbeitet hatte.

Aus dieser nahezu flächendeckenden Implementierung der Wiener Moderne in Mitteleuropa liegt es für die Forschung nahe, nun die Geschichte und den Impact von zumindest drei Architekturschulen zu rekonstruieren: Jener von Jan Kotěra, jener von Josef Hoffmann und auch die informelle, aber einflussreiche „Bauschule“ von Adolf Loos, über die es erstaunlicherweise 2025 noch keine Monografie gab. Die Schüler von Kotěra und Hoffmann erscheinen vereinzelt in Adolph Stillers Publikationsreihe Architektur im Ringturm. Die Loos-Schule entfaltete besonders durch Emigration und Exil österreichischer Architekten eine globale Wirkung.

Forschungsperspektive 4: Facetten der Migration

Zwischen 1900 und 1934 zogen viele junge Architekten und Designerinnen aus Österreich in Länder, die ihnen bessere Berufschancen boten als Österreich. Eine noch größere Personengruppe wurde ab 1938 vom Nationalsozialismus vertrieben. Nun gilt es, den Impact exakt zu vermessen, den diese Künstlerinnen und Künstler auf die Kultur der Zielländer von Emigration und Flucht ausübten. Beim aktuellen Forschungsstand können Leben und Werk von rund 130 Designerinnen und Architekten relativ detailliert dokumentiert werden, von denen mehr als die Hälfte ab 1938 aus Österreich fliehen musste.

Das erste Ziel der Migration von Kunstschaffenden aus Österreich war Frankreich. Hier öffnen sich noch weite Forschungsfelder zur Integration und zu den einzelnen Biografien von vielen fast vergessenen Künstlerinnen und Künstlern, die von der Wiener Moderne geprägt waren. Die Geschichte von der Eröffnung einer Galerie durch den Wiener Kunsthändler Charles Sedelmeyer in Paris im Jahr 1866 über das temporäre Exil von Adolf Loos 1923-29 bis zur Ankunft von Geflüchteten aus Österreich 1938 sowie deren weiterer Flucht vor der Wehrmacht 1940 wird seit 2025 im ambitionierten Online-Lexikon DECAF der Universitäten von Metz und Innsbruck dokumentiert.

Mit Kenntnisstand von 2025 gingen mindestens 50 Architekten und Designerinnen vor und nach 1938 in die USA. Auch zu diesem größten und am besten dokumentierten Zielland der österreichischen Künstlermigration gibt es weiteren Forschungsbedarf. Einen ersten Schritt unternahm 1995 mein Buch Visionäre & Vertriebene. Österreichische Spuren in der modernen amerikanischen Architektur. Zu den prominentesten Figuren der Migration in die USA wie dem Otto Wagner-Schüler Rudolph Michael Schindler, dem Adolf Loos-Schüler Richard Neutra, dem Architekten und Kulturhistoriker Bernard Rudofsky, dem Universalkünstler Friedrich Kiesler, den Designern Josef Binder und Herbert Bayer sowie dem Erfinder der Shopping Mall Victor Gruen gibt es bereits umfassende Fachliteratur. Sie alle haben die US-Moderne ganz wesentlich mitgeprägt. Nun stehen weniger bekannte Architekten und Designerinnen im Fokus, die unscheinbarer, aber nachhaltig die zentralen Botschaften der europäischen Moderne verbreitet haben, besonders Frauen wie Fran Hosken, Liane Zimbler und Valy Wieselthier.

2025 veröffentlichte Volker Welter von der University of California in Santa Barbara eine vorbildliche Monografie über Leopold Fischer. Dieser Architekt wurde 1901 in Österreichisch-Schlesien in eine assimilierte jüdische Familie geboren, lernte in der Bauschule von Adolf Loos, arbeitete danach im Baubüro von Walter Gropius am Bauhaus sowie selbstständig in Berlin und in Thüringen, wo er gemeinsam mit Leberecht Migge innovative Siedlungen errichtete. Im kalifornischen Exil beute er schließlich ab 1936 über 20 Einfamilienhäuser im Sinne der europäischen Avantgarde.

Erstaunlich ist, dass es just zu Palästina bzw. Israel als Zielland von Emigration und Exil österreichischer Designerinnen und Architekten noch keine repräsentative Buchpublikation gibt. Eine Dissertation von Matthias Dorfstetter an der Universität für angewandte Kunst Wien listet über 40 Künstlerinnen und Künstler auf, die wesentlich zum Aufbau von Pre-State-Israel beigetragen haben. Die Veröffentlichung dieser Schlüsselstudie ist ab 2026 geplant.

Architekten wie Rudolf Trostler, der zahlreiche Fabriken, Wohnbauten und Hotels errichtete, sowie Designerinnen wie Dora Gad, die mit der Innenarchitektur der Knesset und zahlreicher großer Hotels ebenfalls viele prominente Werke realisierte, konnten das Gesicht des jungen Staates Israel intensiver und nachhaltiger prägen als die 1996 von Myra Warhaftig dokumentierten sechs deutschen Architekten, die am Bauhaus studiert hatten und nach Palästina gegangen waren.

Caroline Wohlgemuth legte 2021 in ihrem Buch Mid-Century Modern – Visionäres Möbeldesign aus Wien einen ersten Überblick über Emigration und Flucht österreichsicher Designerinnen und Designer vor. 2025 veröffentlichte sie eine weitere Monografie eines modernen Wiener Architekten im Exil: Hans Glas wirkte als bislang einziger bekannter österreichischer Baukünstler in Indien.

Ein laufendes Forschungsprojekt der Universität für angewandte Kunst erarbeitet seit 2024 einen Gesamtüberblick über die Migration einflussreicher Gestalter der modernen Umwelt aus und nach Österreich von 1900 bis 1945. Dabei werden nicht nur die klassischen Zielländer USA, Frankreich und England untersucht. Erstmals werden auch bislang weniger intensiv erforschte Regionen wie Lateinamerika, Asien, Australien und Ozeanien erfasst.

Forschungsperspektive 5: „Frauenkunst“ und früher Expressionismus

Auch bei der vermeintlich erschöpfend beforschten Wiener Avantgardemalerei um 1900 bedarf es noch einiger Ergänzungen. Speziell betrifft dies erneut Fragen von Ausbildung, Migration und Kunstmarkt. Beispielsweise sind wir es gewohnt, den malerischen Expressionismus Österreichs mit den Œuvres von Egon Schiele und Oskar Kokoschka, Anton Kolig und Anton Faistauer zu identifizieren. Diese Künstler begannen ihre Ausbildung an den etablierten staatlichen Kunstschulen und verschafften sich danach in Künstlervereinigungen wie der Secession, der Kunstschau, der Neukunstgruppe und dem Hagenbund ihren hoffnungsvollen Zugang zum damals boomenden Kunstmarkt.

Der frühmoderne Kunstbetrieb sah jedoch kaum vor, dass auch Frauen daran teilnehmen konnten. Die staatlichen Kunstschulen (mit Ausnahme der Kunstgewerbeschulen) und wichtige Künstlervereinigungen wie die Secession nahmen keine weiblichen Kunstschaffenden auf. So waren begabte junge Künstlerinnen gezwungen, private Studien in den sogenannten Frauenakademien in Wien und München oder in den florierenden privaten Kunstschulen von Paris zu absolvieren. 1911 wurde schließlich in Wien die bis heute an der gleichen Adresse aktive Vereinigung bildender Künstlerinnen Österreichs (VBKÖ) gegründet. Innovative Malerinnen wie Helene Funke, die in Paris schon ab 1906 einige Avantgardegrößen kennen gelernt sowie erfolgreich im Salon des independents und im Salon d’automne ausgestellt hatte, fanden damit endlich auch in Wien einen ersten Zugang zum Kunstmarkt.

Ähnliches gilt für eine progressive Gruppe fauvistischer Künstlerinnen um Emma Schlangenhausen und die später in der Shoah ermordete Helene von Taussig. Sie studierten ab 1909 in Paris unter anderem bei Maurice Denis und ließen sich ab 1918 in Salzburg nieder. Dort bauten sie gemeinsam mit der Künstlergruppe Wassermann eine international gut vernetzte regionale Avantgarde auf. Auch in Linz, Graz und Innsbruck entstanden nun moderne Künstlervereinigungen, in denen der überregionale Austausch gepflegt wurde und ab den 1930er Jahren nach und nach auch Künstlerinnen wie Gerhild Diesner Fuß fassen konnten. Zu diesem Themenkreis gibt es Pionierstudien von Sabine Plakolm-Forsthuber, Nikolaus Schaffer und Sabine Fellner, die in einem neuen Frühexpressionismus-Projekt zusammengefasst und weiter ausgebaut werden müssten. Ansätze dazu lieferte bereits die Ausstellung Experiment Expressionismus der Heidi Horten Collection in Wien (2025).

Perspektive 6: Die Mediengeschichte der Moderne

Die moderne Kultur des Industriezeitalters entstand nicht nur in der physischen Realität von Bauten, Objekten und Bildern, sondern auch in der virtuellen Welt der neuen Medien. Neue Druck- und Distributionstechnologien schufen die Voraussetzungen für die effiziente Verbreitung künstlerischer Ideen der Moderne.

Im Bereich der Architektur spielen die illustrierten Fachzeitschriften eine entscheidende Rolle. Dies wiederum wurde auf qualitätsvolle und ökonomische Weise von der Erfindung der Zinkografie ermöglicht. 1804 wurde dieses Verfahren von H. W. Eberhard in Magdeburg entwickelt und ersetzte die bis dahin üblichen aufwändigen lithografischen Reproduktionen. 1826 gründete Christian Ludwig Förster, der aus Bayern stammende ehemalige Assistent von Peter Nobile an der Wiener Akademie der bildenden Künste, eine Artistisch-Lithographische Anstalt. Dort führte er alsbald die Zinkografie ein und veröffentlichte ab 1836 die Allgemeine Bauzeitung als erstes regelmäßig mit Plänen, Bildern und Texten erscheinendes deutschsprachiges Fachmagazin der Baubranche. Förster publizierte Projektreportagen und thematische Berichte aus dem gesamten Themenspektrum des aktuellen Bauens, der Bautechnik, der Baukultur, des Baurechts und des Kulturerbes aus ganz Europa. Die Bedeutung dieses Mediums für die Proliferation der Protomoderne kann kaum überschätzt werden.

Ab den 1860er Jahren entwickelte sich die Architekturfotografie als ideales Medium der Dokumentation und der Präsentation von Baukunst. Einflussreiche Zeitschriften, in denen diese Fotos erschienen, waren etwa The Studio (gegründet 1893 in London von Charles Holme), Der Architekt (ab 1895 in Wien herausgegeben von Ferdinand Fellner von Feldegg), und Moderne Bauformen (ab 1902 erschienen im Stuttgarter Julius Hoffmann Verlag).

Da in diesen Medien auch zahlreiche nicht realisierte Projekte sowie architekturtheoretische Fragestellungen behandelt wurden, sind sie eine wichtige primäre Quelle für die Ideengeschichte der Moderne. Auch zeitgenössische Dokumentationen in Buchform wie das einflussreiche dreibändige Werk Das englische Haus von Hermann Muthesius (1904-05) müssten noch detaillierter bezüglich ihrer direkten Auswirkungen auf die konkrete Entwurfsarbeit moderner Architekten untersucht werden. Beispielsweise zeigte eine Analyse des Palais Stoclet in Brüssel (1904-11) im 2022 erschienen Buch Josef Hoffmann 1870-1956. Fortschritt durch Schönheit, dass es einigen Projekten von Norman Shaw, Ernest Newton und Charles Rennie Macintosh entscheidende Anregungen verdankte. Sie waren kurz zuvor in Muthesius‘ Englischem Haus, im Studio und in der Mappe Meister der Innenkunst 2 des Darmstädter Alexander Koch Verlags veröffentlicht worden.

Mit diesen Forschungsschwerpunkten zu Politik, Technik, Ausbildung, Migration, Medien und Kunstmarkt, die nun durch die fortschreitende digitale Quellenerschließung vertiefend bearbeitet werden können, sollte ein „feinkörnigeres“ Bild von „Wien um 1900“ und dessen Folgen entstehen. So treten viele bislang unbeachtete Schlüsselereignisse und Wechselbeziehungen sowie nahezu vergessene, zu ihrer Zeit aber durchaus präsente Künstlerinnen und Künstler aus dem Dunkel der Geschichte. Damit kann ein neues, differenziertes Bild der Lebensrealität von Künstlerinnen und Künstlern der Wiener Moderne und ihrer Nachfolge vermittelt werden.

Erstveröffentlichung 11. 5. 2025, laufende Updates