Von Markus Kristan

Nach der Fertigstellung des Mausoleums für die Grafen Esterházy in Nagy-Ganna nahm Charles de Moreau die Arbeit an einem seiner Hauptwerke als Architekt auf: der Neuerrichtung der Österreichischen Nationalbank in der Wiener Herrengasse,[1] wobei er wieder von Raphael Rigel unterstützt wurde.

Die privilegierte Österreichische Nationalbank war am 1. Juni 1816 als Folge des Staatsbankrotts von 1811 gegründet worden, um Papiergeld auszugeben und den Geldverkehr zu regulieren. Zu dieser Zeit war es ein Privat-Institut im vollständigen Eigentum der Aktionäre. Dem Auftrag seiner Bauherren entsprechend, errichtete Moreau ein monumentales Gebäude, das Solidität ausstrahlen sollte, jedoch zugleich gänzlich ohne unangebrachten Luxus auszukommen hatte.[2]

Außer Moreau waren noch Ernst Koch (1755–1825), der schließlich mit der Bauaufsicht beauftragt wurde, und Alois Pichl (1782–1856) zur Vorlage von Entwürfen geladen worden.[3] Obwohl die Bauarbeiten für das Gebäude bereits 1819 begonnen hatten, wurde erst am 25. Juli 1821 offiziell der Grundstein gelegt. 1823 konnte das Gebäude fertiggestellt werden. Der prominente Bauplatz liegt in der Herrengasse nahe der Wiener Hofburg, wo in den vergangenen Jahrhunderten zahlreiche Adelspalais und das Haus der niederösterreichischen Stände errichtet worden waren, an der Ecke zur Bankgasse. Es ist das erste monofunktionale Bürohaus in der Wiener Baugeschichte.

Das viergeschossige Eckgebäude, wobei der Trakt in der Bankgasse deutlich länger als in der Herrengasse ist, zeigte an seiner Fassade zur Bankgasse zwei seichte Vorsprünge mit Dreieckgiebeln – in der Mittelachse der Herrengasse war es nur ein seichter Risalit, der gleichfalls von einem Dreieckigel bekrönt war (die Dreieckgiebel wurden bei einer Umgestaltung 1874 entfernt). Die Statuen des Bankgebäudes fertigte Joseph Klieber, die Ornamente der Bildhauer August La Vigne (1806/07–1886) an. Das heute noch bestehende Gebäude hat vier Höfe und drei Haupttreppen.

Hart an den Haupteingängen sind Hallen angeschlossen, deren Decken von dorischen Säulen getragen werden.[4] Mit dem 1874 verändertem Bau setzte Moreau neue Maßstäbe für Verwaltungsbauten. Die Fassaden des Gebäudes mit ihren flachen Schichtungen und den für Moreaus Bauten typischen Rundbogenmotiven, zumeist Blendbögen, fanden in den kommenden Jahrzehnten allgemeine Verbreitung. Bald schon galt, wo immer – vor allem an Wohnhausbauten – Rundbögen Verwendung fanden, dass diese Gebäude als „biedermeierlich“ bezeichnet wurden. Die Bauten Moreaus bieten beispielsweise für bürgerliche Wohnhausbauten Kornhäusels wichtige Anknüpfungspunkte.[5]. In der Zeit, in der Moreau an dem ersten Gebäude der Österreichischen Nationalbank arbeitete, etwa von 1821 bis 1823, war für ihn auch Wilhelm Paul Eduard Sprenger (1798–1854) tätig, der wenig später zum allmächtigen Architekten des Hofbauamtes wurde und in dieser Funktion die österreichische „Beamtenarchitektur“ für öffentliche Gebäude diktierte.[6]

Gentz-Schlössel, Tapeten- und Möbeldesigns

Im selben Jahr, indem Moreau die Bauarbeiten für das Gebäude der Nationalbank in der Herrengasse aufnahm, 1819, erwarb Friedrich von Gentz (1764–1832), der einflussreiche Berater des Fürsten Metternich beim Wiener Kongress, ein um 1760 erbautes Haus im Wiener Vorort Weinhaus.[7] Da sich das Anwesen in einem vernachlässigten Zustand befand, wurde Moreau mit einer tiefgreifenden Umgestaltung und Erneuerung beauftragt.

Dabei bewies Friedrich von Gentz als Bruder des angesehenen deutschen Architekten Heinrich Gentz (1766–1811) und Schwager des ebenfalls bedeutenden Architekten David Gilly (1748–1808) viel Einfühlungsvermögen und Verständnis für die Entwurfsmethode Moreaus. Dessen Planung sah einen zurückspringenden Mittelrisalit vor, der von zwei vorspringenden Seitentrakten flankiert wurde. Die Vorderfronten der Seitentrakte waren durch eine Mauer miteinander verbunden, die den Vorgarten rahmte. Die Seitenflügel waren mit Quaderimitationen und durch Gesimse in zwei Stockwerke sowie eine hohe Giebelwand gegliedert, die das hohe Satteldach verdeckten.

Gentz, der mit der wesentlich jüngeren, weltberühmten Tänzerin Fanny Elßler (1810–1884) liiert war, hielt sich gerne im Garten seines Sommerschlössels auf, in dessen Mitte eine Statue der Diana stand. 1832 verstarb der Staatsmann hier. Das Gentz-Schlössel wurde 1926 demoliert und durch ein Volkswohnhaus der Gemeinde Wien ersetzt.[8]

Offensichtlich arbeitete Moreau – zumindest in dieser Zeit – auch mit größeren kunstgewerblichen Manufakturen zusammen. Einer „Papier-Tapeten-Fabriks-Ankündigung“ der Herren „Spoerlin et Rahn, k. k. privil. Papier-Tapeten-Fabriks-Inhaber und Hofpapier-Tapeten-Fabrikanten“ in Wien vom 15. April 1819 ist zu entnehmen, dass diese sich bemühten, ihren „Fabrikaten in jeder Hinsicht die höchst mögliche Vollkommenheit zu geben, [….].“ Sie schmeicheln sich, „gegenwärtig nicht nur gleichen Schritt mit den vorzüglichsten Fabrikaten des Auslandes zu halten, sondern in mancher Hinsicht dieselben übertroffen zu haben. Diesen Vorgang verdanken wir hauptsächlich der gefälligen Mitwirkung des Herrn Ritters von Moreau, und jeder Freund des wahren Schönen wird mit Vergnügen in unsern Dekorationen und architektonischen Verzierungen das ausgezeichnete Genie dieses allgemein verehrten Künstlers erkennen.“[9]

Michael Spörlin (1784–1857), Inhaber der Tapetenfabrik, hatte in Rixheim in der Tapetenfabrik seines Schwagers Jean Zuber gelernt und wurde von diesem auf Geschäftsreisen geschickt. 1808 übersiedelte er mit seinem weiteren Schwager Heinrich Rahn nach Wien, wo er im Vorort Gumpendorf die Firma „Papiertapeten- und Buntpapierfabrik Spörlin & Rahn“ gründete, die erstmals in Österreich Tapeten in größerem Umfang herstellte. Spörlin war ein äußerst innovativer Unternehmer, der sich auch selbst auf chemischen und mechanischen Sektor weiterbildete.[10]

Wenn es auch derzeit nicht eindeutig belegbar ist, so ist doch mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass Moreau auch Interieurs und Möbel für seine Auftraggeber entwarf. Diese Vermutung basiert auch darauf, dass sein mehrmaliger Mitarbeiter und „Schüler“ Raphael Rigel, als der er in der älteren Literatur gelegentlich bezeichnet wird, nachweislich Einrichtungen plante.[11] Bislang finden sich allerdings nur zwei Hinweise auf Möbelentwürfe Moreaus. Sein Schüler, Etienne-Jean Delécluze, berichtet in seinen Erinnerungen an die Schule von Jacques-Louis David[12] von einem Ateliermobiliar, das Moreau gemeinsam mit David im antikisierenden Stil entworfen hatte und das von dem bekannten Pariser Kunsttischler Georges Jacob (1739–1814) ausgeführt worden war. Delécluze gibt eine ausführliche Schilderung des Mobiliars, bleibt aber in der Datierung widersprüchlich. Auch später noch, in Österreich, soll Moreau Möbel und Bühnenbilder für den Fürsten Esterházy entworfen haben.[13]

1820 bis 1821 baute Moreau für den wohlhabenden Primararzt des Wiener Allgemeinen Krankenhauses Dr. Johann Erhard Schiffner (auch Johann Christian Schiffner) das von ihm kurz zuvor erworbene Palais Sternberg in Wien-Landstraße[14] aus. Ausführender Baumeister war Karl Ehmann (1777–1829).[15]

Zeitlich parallel dazu, 1820 bis 1822, plante der mittlerweile vielbeschäftigte Architekt in Alsókorompa (Deutsch Unterkrupa, slowakisch Dolná Krupá, damals Ungarn, heute Slowakei) für die sogenannte „Brunswick mansion“ eine Neugestaltung und Erweiterung im klassizistischen Stil.[16] Das Schloss, das ursprünglich unter Antal Graf Brunswick (1718–1780) erbaut worden war, wurde in den folgenden Jahrzehnten wiederholt umgestaltet. Nach dem Tod von Antal Brunswick gelangte das Schloss in den Besitz seines jüngeren Sohnes József Brunswick (1750–1827), der Moreau den Auftrag für die Neugestaltung erteilte. Der Architekt Anton Pius Rigel (um 1786–1868), der Bruder von Raphael Rigel, verwendete die Pläne Moreaus als Grundlage für seine Detailentwürfe und führte die Umbauarbeiten aus. – Ungefähr in dieser Zeit begann Moreau auch, seinem 1805 geborenem Sohn Nikolaus Malunterricht zu erteilen.

Porzellan-Manufaktur und Haydn-Grab

Da die Geschäfte der Porzellan-Manufaktur in der Rossau[17] in der Zeit des Wiener Kongresses floriert hatten, konnte es sich dieses Unternehmen leisten, seine Geschäftsräumlichkeiten 1818/19 neu auszugestalten und zu erweitern.[18] Mit dieser Aufgabe wurde Moreau betraut.

In der „Wiener Zeitung“ vom 12. Februar 1819 heißt es dazu: „Die zur Aufstellung sowohl als zum Verkaufe der Producte dieser Manufactur bestimmten Magazine sind nach dem Plane, und unter der Leitung des rühmlich bekannten Ritters Moreau, durch den Architekten Raphael Rigel hergestellt worden, und bilden eine fortlaufende Gallerie von sechs Sälen, mit einem von der Kuppel herab beleuchteten heiteren Tempel zur Aufbewahrung der Porzellan-Gemählde und einem Cabinette zur Aufbewahrung der Biscuit-Gruppen. Die Einrichtung und Verzierung des ganzen Locales ist einfach und geschmackvoll.“

1820 hielt sich der Adolph Friedrich Duke of Cambridge (1774–1850), der Sohn des englischen Königs Georg III., in Schloss Eisenstadt auf, wo er einer Aufführung des Haydn-Oratoriums „Die Schöpfung“ beiwohnte. Danach rief er aus: „Wie glücklich der Mann, der diesen Haydn im Leben besessen hat und noch im Besitz seiner irdischen Reste ist!“. Erst dadurch wurden die anwesenden Mitglieder der Familie Esterházy darauf aufmerksam, dass die sterblichen Überreste von Joseph Haydn nicht bei ihnen in Eisenstadt, sondern am Hundsturmer Friedhof in Wien 1809 beerdigt worden waren. Dort hatte Sigismund Neukomm, ein international erfolgreicher Schüler Haydns, 1814 aus Paris kommend, das vollkommen verwahrloste Grab des verehrten Meisters gefunden und alsbald einen würdigen Grabstein setzen lassen, in den er die Beschriftung „Canon aenigmaticus quinque vocum“[19] einmeißeln hatte lassen.

Sechs Jahre später, 1820, ordnete man in Eisenstadt nach dem Ausruf des Dukes of Cambridge an, die Gebeine des Komponisten nach Eisenstadt zu überführen. Die Überraschung bei der Öffnung des Grabes von Haydn war groß, als man feststellen musste, dass der Schädel des Komponisten fehlte. Nach einigen Untersuchungen stellte sich heraus, dass Anhänger der „Gall’schen Schädellehre“, die die Meinung vertraten, dass die genialen Fähigkeiten eines Menschen in seinem Schädel ihren Sitz haben und dort auch nachweisbar sind, acht Tage nach Haydns Begräbnis das Grab geöffnet und den Kopf vom Leichnam abgetrennt hatten. Haydns Gebeine mussten demnach ohne Cranium nach Eisenstadt überführt und in einer Gruft beigesetzt werden, deren Grabstein von Moreau entworfen wurde. Der Grabstein in Form einer antiken Grabstele wurde unter der Musikempore der Eisenstädter Bergkirche aufgestellt.[20]

Das Frauenbad in Baden

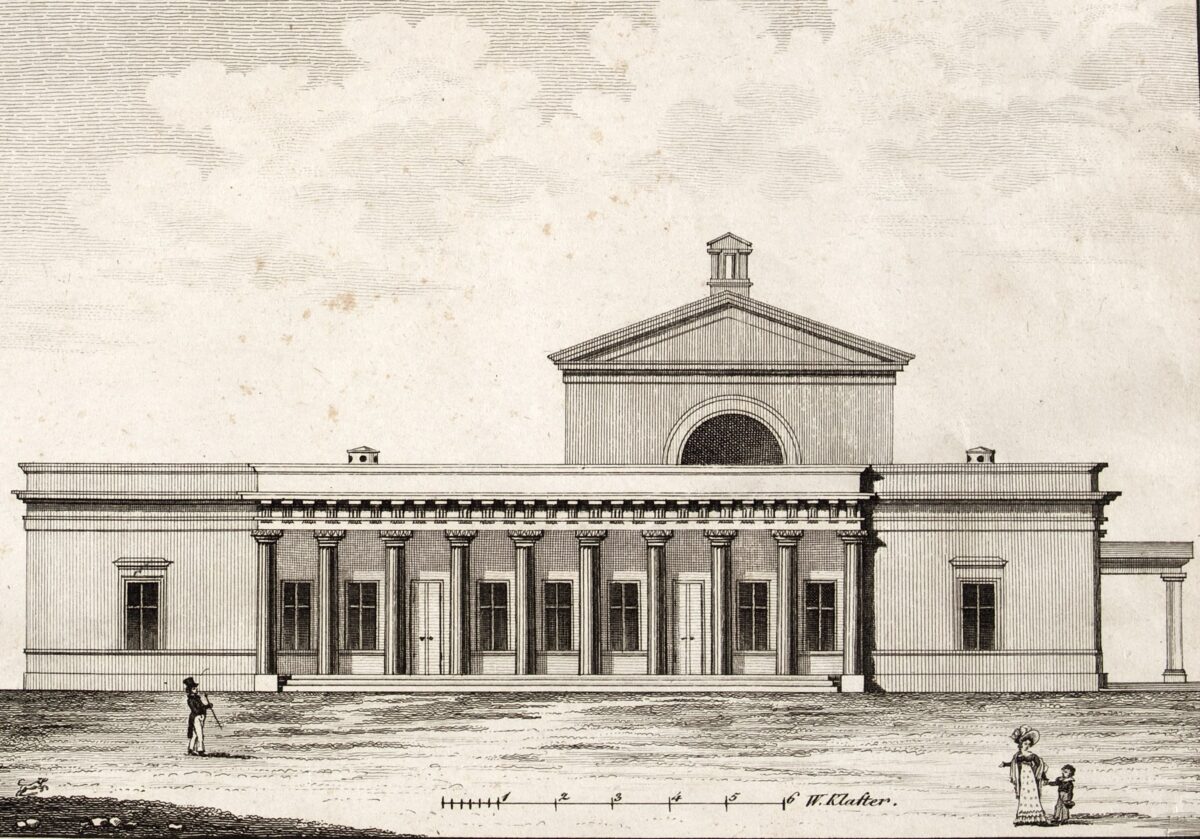

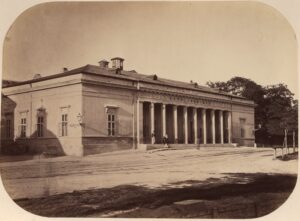

Beim Stadtbrand der Kurstadt Baden bei Wien am 26. Juli 1812 wurde das alte Frauenbad, dessen Bestehen bis auf das Jahr 1357 zurückging, zur Gänze zerstört.[21] Bereits im Jahr zuvor, 1811, war die danebenliegende gotische Kirche „Zur seligen Jungfrau“, auch „Frauenkirche“, abgetragen worden. An Stelle der abgetragenen Kirche und des abgebrannten Frauenbades wurden 1820/21 nach Plänen von Moreau durch Anton Hantl zwei Bäder in einem Gebäude vereinigt: und zwar das „Frauenbad“, benannt nach der alten Frauenkirche, die sich an seinem Platz befunden hatte, und das „Carolinenbad“, benannt nach der vierten und letzten Frau von Kaiser Franz I., Caroline Auguste von Bayern (1792–1873). Moreau hatte jedoch bereits vor 1817 mit den Planungsarbeiten für das neue Badegebäude begonnen.

Die Schauseite des ebenerdigen Gebäudes ist die Südfassade gegen den Josefsplatz zu, die mit ihrer Kolonnade, bestehend aus acht dorischen Säulen, einen markanten Blickfang darstellt. Ursprünglich befand sich vor den Säulen eine breite Freitreppe, die 1878 abgetragen wurde, wodurch sich die etwas unproportioniert hohen Sockel der Säulen ergaben.[22]

Anlässlich der Eröffnung des Frauen- und Carolinenbades am 12. Juli 1821 erschien im „Österreichischen Beobachter“ ein Artikel, in dem die Entstehungs- und Baugeschichte der Badeanstalt zusammengefasst wird.[23] Unter anderem heißt es hier: „Se. k. k. Majestät haben der unterthänigsten Bitte der Stadt Baden allergnädigst zu erlauben geruhet, daß das alte in seinen belebenden Wirkungen berühmte Frauenbad neu erbauet, und dabei den Bedürfnissen und der Bequemlichkeit der Badegäste mehr entsprochen werden dürfte. […].

Dieses neue, eine empfehlende Außenseite gewährende Gebäude umfaßt das altberühmte Frauenbad, und das vormals abgesondert gestandene, gleichfalls sehr empfehlenswerthe Neubad, jetzt Carolinenbad genannt, in deren Umfang auch vier Stundenbäder und ein Fußbad neu hergestellt wurden, wodurch die Stadt Baden den Beweis gegeben zu haben sich schmeichelt, wie sehr sie sich der Vermehrung und Verbesserung dieser Heilanstalten zum Besten ihrer verehrten Badegäste selbst mit beträchtlichen Auslagen angelegen seyn lasse.“

Eine Monstranz für den Papst

Im Jahr 1819 hatte Kaiser Franz I. eine Italienreise unternommen, wobei es sich um eine Mischung aus Inspektionsreise, Bildungsfahrt und Vergnügungsreise gehandelt hatte. Bei dieser Gelegenheit waren er und seine Frau Caroline Auguste von Papst Pius VII. (1742–1823) im Quirinalspalast in Rom empfangen worden. Unmittelbar nach seiner Rückkehr in Österreich ordnete er, dass „einige Geschenke verfertigt würden, welche von Allerhöchstdenselben dem Heiligen Vater, als ein Merkmahl Ihrer Freundschaft, angebothen werden könnten.“[24] Der Monarch entschied sich, eine Sammlung von Abdrücken der ausgesuchtesten Caméen aus den kaiserlich-königlichen Sammlungen und eine neu anzufertigende Monstranz, die für den Hauptaltar des St. Petersdoms gedacht war, als Geschenke nach Rom zu schicken. Zur sicheren Aufbewahrung und für den Transport der Geschenke wurde eine edle, reich verzierte Holzschatulle angefertigt, die von dem Steinschneider Luigi Pichler (1773–1854) nach Rom begleitet wurde. Am 14. August 1821 überreichte der außerordentliche Boschafter der österreichischen Monarchie in Rom die Geschenke im Quirinalspalast dem Heiligen Vater. „Se. Heiligkeit geruhten, sie sich in allen Details durch den Director Pichler vorzeigen zu lassen, und haben die Bibliothek des Vaticans als den Ort zur beständigen Aufstellung der Camée-Sammlung bestimmt.“ Über die Monstranz heißt es in dem oben zitierten Bericht: „Die für die Peterskirche bestimmte Monstranz ist in Silber und vergoldet in einer der Größe dieses ersten Tempels in der Christenheit angemessenen Dimension verfertigt, und das Werk läßt in künstlerischer Hinsicht dem Kenner sicher nichts zu wünschen übrig. […]. Die Schmelz-Pasten verfertigte der Director der k. k. Akademie der bildenden Künste, Hr. Luigi Pichler. Die Zeichnung zu der Kiste und ihren Verzierungen, wie zu der Monstranz, der k. k. Rath derselben Akademie, Hr. Moreau. Die Monstranz selbst, der k. k. Hof-Silberarbeiter, Hr. Fr. Wirth, und die Kiste der Tischlermeister, Hr. Braun.“[25]

Teil 7 ->

Anmerkungen

[1] Wien I., Herrengasse 17 / Bankgasse 1.

[2] Wiener Zeitung, Wien, 11. August 1821; Österreichischer Beobachter, Wien, 12. August 1821, S. 5; Franz Heinrich Böckh, Wiens lebende Schriftsteller, Künstler, und Dilettanten im Kunstfache, Wien 1821, S. 463; Die österreichische National-Zettelbank, in: Johann Pezzl’s Beschreibung von Wien. Siebente Ausgabe, verbessert und vermehrt von Franz Ziska, Wien 1826, S. 585–590 (S. 589–590 Beschreibung des Gebäudes); Judith Eiblmayr, Das erste repräsentative Gebäude, Herrengasse 17, erbaut 1819–32, in: Österreichische Nationalbank (Hg.), Architektur des Geldes, Wien 1999, S. 21–27; Judith Eiblmayr, Die Österreichische Nationalbank und ihre Architekten, Diss., TU Wien, Wien 2010.

[3] Elisabeth Dutz, Das erste Gebäude der Österreichischen Nationalbank in der Herrengasse 17, in: Galerie Artzwina Newsletter, Wien, Jänner 2012, Heft 1, S. 8–11.

[4] Franz Tschischka, Kunst und Alterthum in dem österr. Kaiserstaate, Wien 1836, S. 24; Fr. H. Böckh, Das Gebäude der privil. Österreichischen National-Bank in Wien, in: Aurora. Taschenbuch für das Jahr 1825. Herausgegeben von Franz Gräffer, Zweyter Jahrgang, Wien bey Joseph Riedl, 1824, S. 252–254.

[5] Renata Kassal-Mikula, Architektur zwischen Klassizismus und Historismus, in: Robert Waissenberger (Hg.), Wien 1815–1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz, Wien 1986, S. 145.

[6] Ludwig von Köchel, Wilhelm Paul Eduard Sprenger, in: Notizblatt der Allgemeine Bauzeitung, Band III., Wien, Juni 1855, Nr. 12, S. 217–225.

[7] Wien XVIII., Währinger Straße 169–171.

[8] Alois Ulreich, Die Gentz-Villa wird demoliert! Das Ende einer Idylle, in: Neues Wiener Journal, Wien, 16. Mai 1926, S. 8, Sp. 1–2.

[9] Papier-Tapeten-Fabriks-Ankündigung, in: K. K. priv. Prager Zeitung, Prag, 15. April 1819, S. 6, Sp. 1–2.

[10] Christian Witt-Dörring, Die Wiener Tapetenfabrikation der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel der Fabrik Michael Spörlin & Heinrich Rahn, in: Das k. k. National-Fabriksprodukten-Kabinett, Wien 1995, S. 162 ff.

[11] Siehe z. B.: Erklärung des Bildes XI., in: Wiener Zeitschrift, Wien, 12. März 1818, S. 8 und Taf. XI.; Erklärung des Modenbildes LII., in: Wiener Zeitschrift, Wien, 24. Dezember 1818, S. 8 und Taf. LII.; Erklärung des Modenbildes XII., in: Wiener Zeitschrift, Wien, 25. März 1819, S. 8 und Taf. XII.

[12] Etienne-Jean Delécluze, Louis David, son école et son temps, Paris 1855, S. 14–15, 20–21 und 123.

[13] Hedvig Szabolcsi, Meubles français en Hongrie, Budapest 1964, S. 42 („French furniture in Hungary“; „Französische Möbel in Ungarn“).

[14] Wien III., Ungargasse 43.

[15] Zur Karl Ehmann siehe: Hans Pemmer, Die Baumeisterdynastie Ehmann, in: Wiener Geschichtsblätter, Wien 1953, Heft 1, S. 10–15.

[16] József Sisa, Az alsókorompai Brunswick-kastély és Charles Moreau, in: Áron Toth (Hg.), És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala – Tanulmányok Bibó István 70. Születésnapjára, Budapest 2011, S. 175–182; József Sisa, Motherland and Progress: Hungarian Architecture and Design 1800–1900, Basel 2017, S. 137.

[17] Wien IX., Porzellangasse 51.

[18] Wiener Zeitung, Wien, 12. Februar 1819, S. 1, Sp. 1–2; Geschichte und Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der k. k. Porcellan-Manufactur in Wien [I.], in: Vaterländische Blätter, Wien, 24. Februar 1819, S. 1, Sp. 1–2 – S. 4, Sp. 1–2; Geschichte und Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der k. k. Porcellan-Manufactur in Wien [II.], in: Vaterländische Blätter, Wien, 27. Februar 1819, S. 1, Sp. 1–2 – S. 4, Sp. 1–2 Geschichte und Darstellung des gegenwärtigen Zustandes der k. k. Porcellan-Manufactur in Wien [III.], in: Vaterländische Blätter, Wien, 6. März 1819, S. 1, Sp. 1–2 – S. 4, Sp. 1–2.

[19] „Ein rätselhafter Kanon aus fünf Buchstaben.“

[20] Dr. A. Kronfeld, Das unvollständige Grab Josef Haydns. Eine anatomisch-musikalische Betrachtung, in: Neues Wiener Journal, Wien, 26. Juni 1927, S. 16, Sp. 3 – S. 4, Sp. 1; Denkmalpflege und Denkmalforschung. Berichte der zentralen Abteilungen des Bundesdenkmalamtes, in: Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Band 60, Wien 2006, S. 297–298; Stefan Kalamár, Zur Baugeschichte des 1821 errichteten Denkmals für Joseph Haydn in der Eisenstädter Bergkirche, in: Burgenländische Heimatblätter, 71. Jg., Eisenstadt 2009, Heft 1, S. 32–43. Abbildungen zum Haydn-Grab in der Eisenstädter Bergkirche in der Fotosammlung Margarete Kos und im Bundesdenkmalamt.

[21] Notizen, in: Der Sammler. Ein Unterhaltungsblatt, Wien, 28. Juli 1812, S. 4; Brand in Baden am 26. Juli 1812, in: Österreichischer Beobachter, Wien, 1. August 1812, S. 935, Sp. 1–2 – S. 936, Sp. 1–2.

[22] Siehe auch: W. Hermann, Die Kurmittel Badens. Die Schwefelbäder, in: Pharmaceutische Presse, Wien, 20. Mai 1927, S. 14, Sp. 2 – S. 15, Sp. 1–2 (zwei Abb.).

[23] Österreichischer Beobachter, Wien, 13. Juli 1821, S. 895 (3), Sp. 2 – S. 896 (4), Sp. 1.

[24] Wiener Zeitung, Wien, 28. August 1821, S. 1, Sp. 1.

[25] Bedauerlicherweise konnten bei einer Nachfrage in den Vatikanischen Sammlungen 2021 weder die Monstranz noch die Kassette gefunden werden.