Von Markus Kristan

Nach seinem ersten Aufenthalt in Österreich reiste Charles Moreau Mitte des Jahres 1806 zurück nach Frankreich, um seine dreijährige Beurlaubung vom Amt der Travaux publics im September zu erneuern. Die Verlängerung auf unbestimmte Zeit wurde genehmigt und noch vor Wintereinbruch konnte er wieder nach Wien reisen. Bereits Ende Jänner 1807 traf Moreau in Eisenstadt ein, wo er seinem Bauherrn, Nikolaus II. Fürst Esterházy, den Entwurf für ein Badhaus in Großhöflein in der Nähe von Eisenstadt präsentierte.[1]

Hofbaumeister Karl Ehrmann (1777–1829) und Hofbauinspektor Franz Engel (1780–1827)[2] leiteten die im März 1807 begonnenen Bauarbeiten. Ursprünglich waren zehn Badkammern und ein großes Becken für ein Gemeinde-Bad vorgesehen, das in einem zentral gelegenen Saal eingerichtet werden sollte. Infolge einer Anfang August 1807 vorgenommenen Planauswechslung mussten jedoch auf Moreaus Vorstellungen hin einige Abänderungen vorgenommen werden, denen, auf Anordnung des Fürsten, auch das große Bassin zum Opfer fiel.

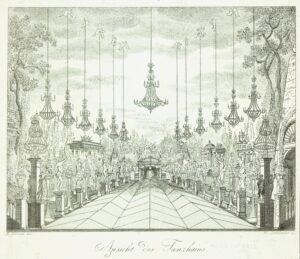

Im gleichen Jahr hatte Moreau im Wiener Vorort Schottenfeld[3] eine seiner reizvollsten Aufgaben übernommen: Hier errichtete er den reich dekorierten Apollosaal für den Arzt und Mechaniker Sigmund Wolffsohn (auch irrtümlich Wolfssohn, 1767–1852).[4] Die Eröffnung der Säle erfolgte am 10. Jänner 1808 anlässlich der Vermählung von Kaiser Franz I. (1768–1835) mit Erzherzogin Maria Ludovica Beatrix von Österreich-Modena d’Este (1787–1816).

Es handelte sich dabei um ein elegantes Kaffeehaus mit Tanzsaal – aber in kolossalem Maßstab. Man trat durch einige niedrigere Räume in einen großen hell erleuchteten Spiegelsaal mit Säulen, an dessen Ende sich zwei kleine Kabinette anschlossen. Von diesem Saal führte eine breite, durch Geländer aus poliertem Eisen und Bronze abgeteilte Treppe in einen ca. neunzig Schritt langen, mit lebendigen Tannenbäumen, Statuen und gepolsterten Sitzen gezierten Tanzsaal. An dessen Ende befand sich eine Grotte, so breit wie der ganze Saal, als Bühne für das Orchester. Unter der Grotte befand sich der Eingang in einen runden Speiseaal, dessen Wände bemalt waren und der 250 Personen Platz bot. Seitlich am Tanzsaal befand sich ein zweiter längerer, aber schmälerer Saal mit Blumenbeeten und Kaskaden. Eine Treppe im Hintergrund führte noch zu einer langen, mit Sitzen versehenen und vielfarbig beleuchteten Galerie. Diese Raumfolge konnte – den euphorischen Quellen zufolge – gegen zehntausend Menschen fassen. Zur Beleuchtung waren fünftausend Wachskerzen erforderlich.[5] Seinen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Höhepunkt erlebte der Apollosaal in der Zeit des Wiener Kongresses 1814 und 1815. 1839 wurde er an eine Gesellschaft von Seifensiedern und Kerzenziehern verkauft, die den Namen „Apollo“ beibehielt.

Nicht gesichert, aber durchaus denkbar ist die Beteiligung Moreaus bei der Aufstockung des sogenannten „Posthauses“ in Laxenburg – gleichfalls 1806/07 – das zu dieser Zeit Nikolaus Fürst Esterházy gehörte. Die Fassaden des Obergeschosses sprechen für eine Ausführung nach Plänen Moreaus.

Im Unterschied zur Umgestaltung des Posthauses in Laxenburg gilt der Anteil Moreaus bei der Neugestaltung und Erweiterung des Hauses am Stadtplatz von Baden für Maria Josepha Hermenegild Fürstin Esterházy (1768–1845), der Gattin von Nikolaus II. Fürst Esterházy, heute als gesichert. Im Zuge der Umgestaltung und Vergrößerung des 1792 vom Bankier Johann Jacob Gontrard (1739–1819)[6] errichteten Gebäudes wurde durch Baumeister Anton Hantl (1769–1850), mit dem Moreau 13 Jahre später in Baden das Frauen- und Carolinenbad errichten sollte, eventuell nach Plänen Moreaus, ein Gebäude für Stallungen, Wagenremisen und Wohnungen für das Personal angebaut.

Moreau schuf auch die Entwürfe für die neue Fassade mit dem vorgelagerten Säulenportikus, die das biedere Bürgerhaus in ein aristokratisches Stadthaus verwandelten. Das Anwesen wurde 1813 von Kaiser Franz I. zu seinem eigenen Gebrauch erworben, weshalb es seitdem von den Einwohnern Badens „Kaiserhaus“ genannt wird.

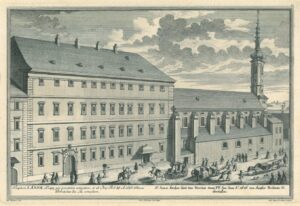

1808 begann Moreau als eigener Unternehmer gemeinsam mit seinem Partner, dem aus Frankreich stammenden Maler Carl Hummel (1769–1840), ein Wannenbad in Wien-Leopoldstadt[7] zu planen. Die Bauführung übernahm, wie bereits beim Palais Lubomirski, Stadtbaumeister Joseph Meißl der Jüngere (1768–1817). Die beiden Unternehmer nannten es „Dianabad“. Im Erdgeschoss und im ersten Stock des straßenseitig am heutigen Donaukanal gelegenen zweigeschossigen Gebäudes richteten sich Moreau und Hummel großzügige Wohnungen ein, die attraktive Perspektiven über den Donaukanal hinweg auf die Innenstadt boten.

Hinter dem gradlinigen Straßentrakt des Wohngebäudes platzierte Moreau Stallungen, Wagenremisen, ein von Zugtieren betriebenes Schöpfwerk sowie Unterkünfte für Personal und Untermieter. Die dafür benötigten Bauten waren um mehrere Höfe angelegt. Man betrat das Gebäude durch einen in der Mittelachse des Straßentraktes platzierten Durchgang, gelangte von dort in einen kleineren Vorhof, der durch einen offenen dreijochigen Arkadengang vom großen, repräsentativen Gartenhof getrennt war. An den Stirnseiten des Arkadenganges lag der Zugang zu den Badekabinen – links für die Damen – rechts für die Herren. Gegenüber dem Arkadengang, an der Rückseite der Anlage, erhob sich ein weiterer zweistöckiger Trakt. Ihm war ein viersäuliger Portikus vorgelagert, der gleichsam als Point de vue das Entrée zu einem Buffet bildete. Das Donauwasser wurde durch Röhren in die rückseiteigen Trakte zu den Badewannen geleitet und zum Teil erwärmt, so dass man sowohl warmes als auch kaltes Wasser erhalten konnte.[8] Mitte des Jahres 1810 war das Dianabad fertiggestellt. In einem Zeitungsartikel heißt es anlässlich der bevorstehenden Eröffnung im Juli 1810: „Unter den Anstalten, die man bisher in Wien vermisste, gehörten vorzüglich gute, zweckmäßig eingerichtete Bäder. Ungeachtet einer beträchtlichen Anzahl derselben existieren, so zeichnen sich doch beynahe alle, wie die Wiener Gasthöfe, durch Unreinlichkeit, Nachlässigkeit der Bedienung und Mangel an Bequemlichkeit aus.

Das nunmehr an der Donau in der Leopoldstadt, unter dem Namen: Diana-Bäder, von den Herren Moreau und Hummel, nach dem Muster der Französischen, errichtete Badehaus ist daher eine sehr erfreuliche Erscheinung. Wenn die Bedienung, wie zu hoffen ist, mit der äußeren Eleganz, die in dieser Anstalt herrscht, übereinstimmen wird, so verdienen diese Herren den Dank und die Unterstützung des ganzen gebildeten Publicums.“[9] Von den beträchtlichen Einnahmen des Bades konnte Moreau sich und seiner Familie ein gutbürgerliches Leben finanzieren und war wirtschaftlich unabhängig von seinen adeligen Auftraggebern geworden.[10]

Dass Moreau bereits lange vor dem Wiener Kongress von 1814/15 als beliebter Dekorateur aristokratischer Feste auftrat, belegt eine Notiz in der „Zeitung für die elegante Welt“ vom 19. April 1808.[11] Demnach fand in einem nicht näher bezeichneten Wiener Salon[12] am 6. und 7. Februar 1808 ein Fest statt, zu dessen Höhepunkten sogenannte Tableaux mouvans („Lebende Bilder“) zählten. In diesen Inszenierungen wurden bekannte Gemälde von Jacques-Louis David (1748–1825), Jean-Baptiste Greuze (1725–1805), Pierre Narcisse Guérin (1774–1833) und Rembrandt van Rijn (1606–1669) von den anwesenden Personen nachgestellt: „Diese wirklichen Gemälde, die man in Wien sehr wohl kennt, wurden in einem Hause, das seit Jahren im Besitz ist, alles, was freiern, geistigern Lebensgenuß fördert, Kunst und Geschmack ausübt und das farbenlose Leben mit Blumen schmückt, in sich zu versammeln und zu vereinigen, an den benannten Tagen von lebenden Personen mit einer Eleganz und Wahrheit dargestellt, die allgemeinen Beifalls erhielt, besonders war die 7te Vorstellung nach Rembrandt durch die Beleuchtung zauberisch. Die Anordnung der tableaux hatte Hr. Moreau, fürstl. Esterhazyscher Architekt, auf sich genommen und alles war meisterhaft.“

Noch in der Zeit, in der Moreau an seinem Dianabad arbeitete, wurde er von Johann Baptist Graf Pálffy von Erdöd (1775–1821)[13] damit beauftragt, dessen Palais in der Wiener Innenstadt[14] neu zu gestalten. Das Palais war beim Angriff der französischen Truppen auf Wien im Mai 1809 einem Brand zum Opfer gefallen.[15] Der Graf hatte mehrere nebeneinander liegende Häuser gekauft und Moreaus Aufgabe war es nun, aus diesen ein harmonisch wirkendes ganzheitliches Palais zu schaffen. 1813 waren die Bauarbeiten an dem Palais in der heutigen Wallnerstraße abgeschlossen. Mit der Ausführung der Pläne Moreaus war dessen Schüler und Mitarbeiter Architekt Raphael Rigel (1785–nach 1848)[16] betraut worden.

Das Gebäude mit seiner schlichten, aber noblen Front und seinen gelungenen Proportionen weist ein genutetes Erdgeschoss mit reliefierten Lünetten in der Art des Bildhauers Joseph Klieber (1773–1850) auf. Bewusst verzichtete Moreau auf jede Vertikalgliederung mit Säulen oder Pilastern und betonte damit die Längsstreckung des Baukörpers. Der hohe Rang als repräsentatives Adelspalais spiegelt sich auch in dem mit zahlreichen lebensgroßen Marmorfiguren ausgestatteten Stiegenhaus sowie in den im „griechischen“ Stil gehaltenen Räumen der Belle Etage mit ihren stuckierten Decken, seidenen Tapeten, Marmorkaminen und den intarsierten Holzböden von exquisiter Qualität. Riegel ließ bei den Intarsienböden sieben Furnierarten verlegen: Eiche, Esche, Kirsch- sowie Nußbaum, Palisander, Mahagoni und Ahorn.

Ähnlich wie Graf Pálffy hatte auch Fürst Nikolaus Esterházy 1809 zwei Häuser in der inneren Stadt erworben.[17] Er ließ beide Häuser schleifen und beauftragte Moreau 1810 mit der Errichtung eines großzügigen Wohnpalais im Stil der damaligen Zeit. Demgemäß entwarf Moreau für das Palais zwischen Walfischgasse und Krugerstraße nahezu schmucklose Fassaden mit den für Moreau markanten Rundbögen über den Erdgeschossfenstern. Umso reicher gestaltete er das Innere des Bauwerks. Durch eine gewaltige, dreischiffige Einfahrtshalle mit kassettiertem Gewölbe, das auf dorischen Säulen ruhte, gelangte man in den Innenhof, wo sich ein Hausbrunnen mit einem Löwenrelief befand. Das elegante Stiegenhaus, das von der Torhalle hinaufführte, war mit einem einfachen Eisengeländer versehen. Damit kontrastierten die glänzenden Marmorwände und Säulen mit Palmettenkapitellen. Der große Festsaal war ein langgezogener Raum mit mehreren schweren Kristalllustern, einem kostbar intarsierten Parkettboden, Wandleuchtern, Stuckmarmorwänden und einer ornamentierten Decke. Spiegeltüren führten von hier in die anschließenden Räume, die nicht weniger kostbar ausgestattet waren.[18] 1812 war der Bau fertiggestellt.[19] Später gelangte das Palais in den Besitz der Familie Erdödy, unter deren Namen es auch heute noch gelegentlich genannt wird. Nach dem Krieg, den das Palais ohne besondere Schäden überstanden hatte, kaufte es der „Verein der Freunde des Wohnungseigentums“, um es 1955 demolieren zu lassen.

Im Jahr der Fertigstellung dieses Palais, am 7. Februar 1812, wurde Moreau zum wirklichen Mitglied der Akademie der bildenden Künste in Wien ernannt.[20] Ein Jahr darauf erfolgte auf Vorschlag des Ratsgremiums der Akademie der bildenden Künste Wien durch Kaiser Franz I. seine Ernennung zum ordentlichen Beisitzer und Kunstrat der Akademie. Zur selben Zeit wurde auch Joseph Schemerl von Leythenbach (1752–1844), der immer wieder – aber wahrscheinlich irrtümlich – als Architekt des Polytechnischen Instituts am Karlsplatz, der heutigen Technischen Universität Wien, genannt wird, zum Kunstrat der Akademie gewählt.[21]

Anmerkungen

[1] Stefan Franz Kalamár, Das Badhaus und der Edelhof von Großhöflein – Baugeschichte im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, Einordnung in die Bäderarchitektur der Zeit, Einbindung in einen Entwurf zur Revitalisierung des Ortskerns, Dipl.-Arb., TU Wien, Wien 2010.

[2] Peter Prokop, Der Architekt Franz Engel (1780–1827) im Dienst der Esterházy, in: Burgenländische Heimatblätter, 77. Jg., Eisenstadt 2015, Heft 3 & 4, S. 177–189.

[3] Wien VII., Zieglergasse 15 Ecke Apollogasse.

[4] T. Fr. von Ehrimfeld, Schilderung des Apollo-Saales, Wien 1808; Kritik über den Apollo-Saal, nebst einigen rezensierenden Bemerkungen über die bereits erschinenen Schilderungen desselben. Herausgegeben von zwey Freundes des Geschmacks und der Kunst, Wien 1808.

[5] Miscellen aus Wien, in: Journal des Luxus und der Moden, 23. Jg., Weimar 1808, S. 201–202.

[6] Johann Jacob Gontard entstammte einer aus Frankreich stammenden altadeligen Familie. In Wien gründete er mit Johann Graf von Fries (1719–1785) 1766 das renommierte Bankhaus „Fries & Co.“.

[7] Wien II., Obere Donaustraße 93–95.

[8] Ausführliche Beschreibungen des Dianabades siehe: Johann Pezzl’s Beschreibung von Wien. Achte Ausgabe. Verbessert und vermehrt von Franz Tschischka, Wien 1841, S. 201–202; Karl von Etzel, Das Dianabad in Wien, in: Allgemeine Bauzeitung, 8. Jg., Wien 1843, S. 113–121, S. 113 Grundriss.

[9] Notizen, in: Der Sammler. Ein Unterhaltungsblatt, Wien, 30. Juni 1810, S. 4, Sp. 1–2.

[10] Zur Geschichte des Dianabades siehe auch: Schwimmen. 133 Jahre Dianabad, in: Wiener Sportblatt, Wien, 9. Juli 1937, S. 5, Sp. 3.

[11] Zeitung für die elegante Welt, Wien, 19. April 1808, Nr. 63, S. 1, Taf. DX–DXIV.

[12] Möglicherweise handelt es sich hierbei um den berühmten Salon von Franziska Freifrau von Arnstein (1758–1818), kurz „Fanny Arnstein“ genannt, deren Salon sich ab 1804 in der Beletage des Palais Hoher Markt Nr. 582 befand.

[13] Johann Baptist Graf Pálffy war mit Euphemia Prinzessin de Ligne vermählt.

[14] Wien I., Wallnerstraße 6 / Haarhof 4.

[15] Leo Grünstein, Das Wiener Palais Pálffy, in: Prager Tagblatt, Prag, 1. März 1921, S. 1, Sp. 2–4 – S. 2, Sp. 1–3; Leo Grünstein, Das Wiener Pálffy und seine Sammlungen, in: Der Kunstwanderer. Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen, 2. Jg. (September 1920 – August 1921), Berlin 1920/21; S. 248–250.

[16] Der Architekt Raphael Rigel wurde 1785 (nicht 1787, wie es gelegentlich irrtümlich heißt) in Rom (und nicht in Wien) geboren. Sein Bruder Pius Antonius, der gleichfalls Architekt war, wurde 1787 gleichfalls in Rom geboren. Vater der beiden war Franz Rigel, Professor für Historienmalerei. 1820 heiratete Raphael Dominica Augustin. Als Träger des päpstlichen Ordens Gregorius des Großen nannte sich Raphael daher später auch Raphael Ritter von Rigel. 1823 wurde ihm ein Sohn geboren, der den Namen Carl Borromäus erhielt. Zwischen 1843 und 1847 erschien in mehreren Bänden seine „Encyclopädie der neuesten Architectur“. Am 8. Oktober 1829 verstarb seine Gattin Dominica in Wien-Leopoldstadt. Das Todesdatum Rigels ist unbekannt. Ich danke Lilli Dutz sehr herzlich für die biographischen Informationen.

[17] Wien I., Walfischgasse 8 / Kruger Straße 10.

[18] Im Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek befindet sich vom berühmten Fotografen Moriz Nähr (1859–1945) eine Serie von Fotografien, die 1910 entstanden und die Vorhalle, den Hof, das Stiegenhaus, den Festsaal und mehrere Räume zeigen.

[19] 1956 wurde das Palais abgerissen.

[20] Walter Wagner, Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien, Neue Folge Band I, Wien 1967, S. 424. Anlässlich der Aufnahme in die Akademie überreichte Moreau ein Exemplar seines 1800 erschienen Druckwerks „Fragments et ornaments d’architecture dessinés à rome, d’après l’antique“, das sich noch heute im Besitz der Bibliothek der Akademie der bildenden Künste befindet.

[21] Walter Wagner, Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien, Neue Folge Band I, Wien 1967, S. 420.