Von Markus Kristan

Der international bedeutende klassizistische Architekt Charles-Jean-Alexandre de Moreau (1760–1840, Porträt links: Ferdinand G. Waldmüller, Charles de Moreau, 1822 © Liechtenstein. The Princely Collection) ist außer vielem anderem der planende Architekt der tiefgreifenden Erweiterung des Schlosses Esterházy in Eisenstadt sowie der Errichtung des Dianabades, des Palais Pállfy, des Palais Esterházy-Erdödy und des Gentz-Schlössls in Wien. Darüber hinaus war Moreau – vor allem in der Zeit des Wiener Kongresses – ein vielbeschäftigter Gestalter aristokratischer Feste. Für die Kurstadt Baden bei Wien plante er das Frauen- und Carolinenbad, dessen Ausführung aber dem lokal bedeutenden Baumeister Anton Hantl (1769–1850) oblag.

Werk und Leben des nicht nur in Wien, Eisenstadt und Baden, sondern auch in Westungarn tätigen Franzosen Moreau sind nur teilweise erforscht.[1] Autoren grundlegender Aufsätze über ihn sind Richard Kastner[2], Stefan Kalamár[3] und Silvie Klementová, die 2006 an der Brünner Universität eine umfassende Diplomarbeit über Moreau vorlegte.[4] 2013 veröffentlichte Stefan Körner seine Dissertation über Nikolaus II. Esterházy mit einem prachtvoll ausgestatteten Buch, in dem viele Werke Moreaus genannt und auch charakterisiert werden.[5] Der Verfasser dieser Zeilen konnte anlässlich des 200. Geburtstages des Frauenbades in Baden eine detaillierte Zeittafel über Leben und Werk Charles de Moreaus veröffentlichen.[6]

Moreaus Bedeutung als Architekt erwächst aus seinen Bauten, die maßgebliche Vorbilder für die österreichische Architektur des Vormärz waren. Er beherrschte mit sicherer Hand die verschiedensten Bauaufgaben und hatte die Fähigkeit, umfassende architektonische Probleme wirtschaftlich, klar strukturiert und trotzdem ausdrucksstark zu lösen. Gemeinsam mit Jean Nicolas Jadot (1710–1761), Isidore Canevale (eigentlich Ganneval, 1730–1786) und Louis Montoyer (um 1749–1811) zählt Moreau zu jener Gruppe französischsprachiger Architekten, die zwischen 1770 und 1840 in Österreich, Tschechien und Ungarn exemplarische Bauten schufen.[7]

Herkunft und Ausbildung, 1760 bis 1790

Moreau wurde am 8. November 1760 in Rimaucourt bei Chaumont[8] geboren. Tags darauf wurde er auf den Namen Charles-Jean-Alexandre getauft. Die wichtigste Einnahmequelle seines Geburtsortes war die alte Eisenhütte, weshalb der Landstrich auch gerne „Heimat der Kumpel“ bezeichnet wurde. Moreaus Vater Louis war als gelernter Schlosser der Administrator der örtlichen Hütte und besaß gute Kontakte nach Paris. Gemeinsam mit seiner Frau, Elisabeth Laforest, Moreaus Mutter, hatte das Paar noch eine ältere Tochter namens Josepha (1785–nach 1840). Später heiratete diese einen Herrn Millot und war noch zumindest bis 1811 gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder Besitzerin des von ihm geplanten Dianabades in Wien. Ein Onkel Moreaus, Marie-Joseph Peyre, genannt Peyre l’aîné (1730–1785), war einer der Architekten des französischen Königs, Inspektor von dessen Gebäuden in der Abteilung Choisy und Mitglied der königlichen Akademie. Er war es, der das Interesse Moreaus für Architektur weckte und ihn später auch in Paris in dieser Disziplin unterrichten sollte.

Als 21-jähriger gelangte Moreau durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen und sein Interesse für Architektur nach Paris, wo er ab 1781 als Etudiant (Student) an den Lehrveranstaltungen der Académie royale d’architecture Paris teilnahm und parallel dazu im Atelier seines künftigen Patrons, des Architekten Louis-François Trouard (1729–1804), dessen Schüler rund 10 Jahre zuvor Claude Nicolas Ledoux (1736–1806) gewesen war, arbeiten konnte. Hier wurden ihm die ersten praktischen und theoretischen Kenntnisse über die Baukunst vermittelt, was die Voraussetzung für die ordentliche Aufnahme an die Akademie darstellte.

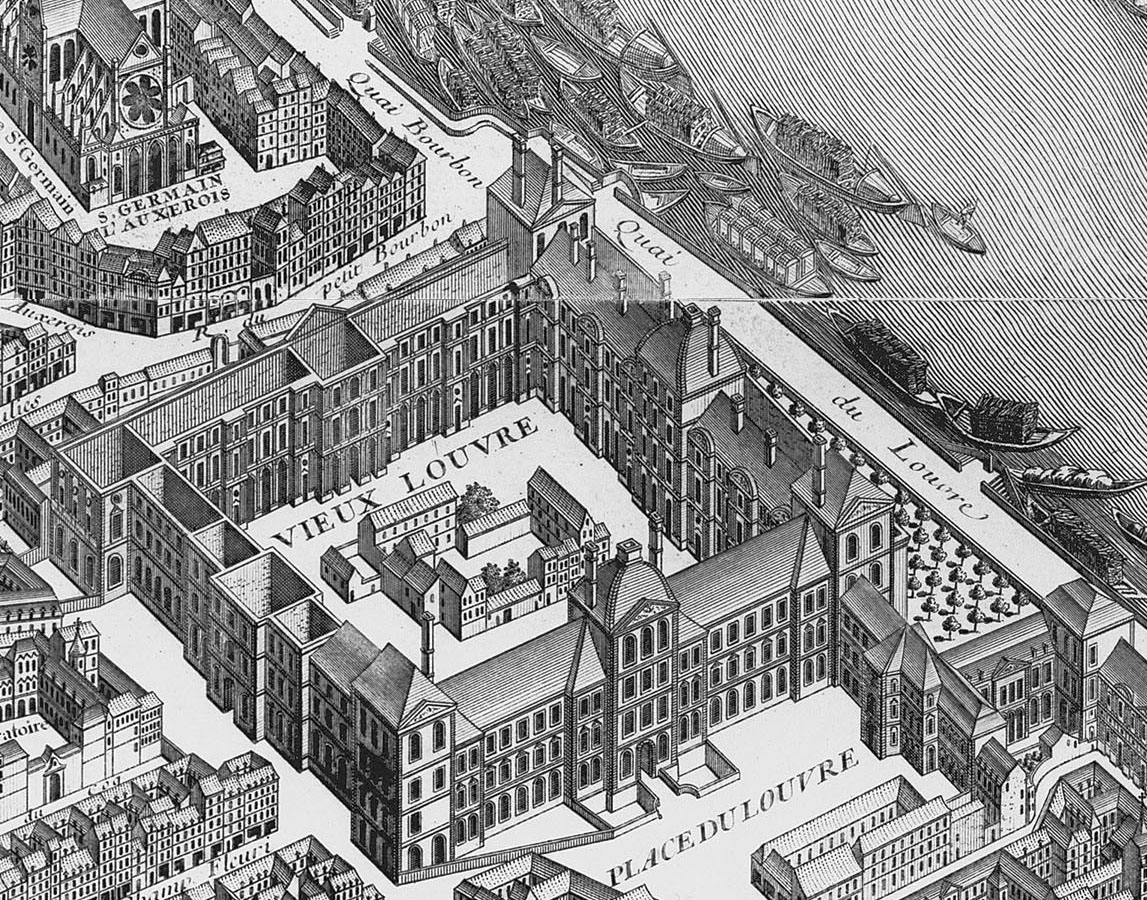

Im August 1782 folgte Moreaus Aufnahme in die Akademie, da er alle Anforderungen für den Titel eines Élève (Schülers) erfüllte. Am 11. November 1782, dem Beginn des neuen Studienjahres, wurde er von seinem Patron Trouard offiziell dem Sekretär der Akademie, Michel-Jean Sedaine (1719–1797), vorgestellt und in das Schülerregister eingeschrieben. Wie erwähnt hatte einige Jahre vor Moreau an der Académie royale d’architecture der aus der Champagne stammende Claude-Nicolas Ledoux studiert, dessen Entwürfe und Bauten Moreau nachhaltig beeinflussen sollten. Die Akademie war damals im Nordfügel des Louvre untergebracht.

An der Akademie wurde alljährlich der Grand prix d’architecture verliehen, der mit einem Stipendium für einen dreimonatigen Romaufenthalt auf Kosten des französischen Königs belohnt wurde. In den folgenden drei Jahren konzentrierte Moreau seine Tätigkeit daher vor allem auf die Qualifikation für den Grand prix, wobei er sich schon zu dieser Zeit mit englischen Gärten befasste – einer Gestaltungsaufgabe, die ihn in den kommenden Jahrzehnten – vor allem in seinem zweiten Lebensabschnitt in Österreich und Ungarn – wiederholt beschäftigen sollte. Für den 1763 von Jacques-François Blondel (1705–1774) eingeführten, monatlich abgehaltenen Prix d’émulation, der im Laufe eines Studienjahres nicht öfter als viermal versäumt werden durfte, konnte Moreau 1782/83 den Bewerb dreimal für sich entscheiden – und zwar mit den Projekten für ein Wasserschloss,[9] für ein Eingangstor zu einem Zeughaus und mit dem Entwurf für einen Triumphbogen.[10]

Im April und Mai 1783 fand die Qualifikation für den Grand prix statt, zu dem grundsätzlich alle 46 Eléves der Architekturschule zugelassen waren. Das Programm dieses Jahres sah den Entwurf für une ménagerie renfermée dans le parc d’un souverain vor (eine Menagerie im Park eines Herrschers). Zu den neun Bewerbern, die in die Endausscheidung gelangten, zählte auch Moreau. Bis Ende des Studienjahres erfolgten nun die Reinzeichnungen der im Zuge des Vorwettbewerbes entworfenen Projekte, wobei sich die Wettbewerbsteilnehmer bis ins kleinste Detail an ihre Skizzen zu halten hatten. Moreaus Projekt wurde im August 1783 zwar nicht preisgekrönt – aber allein schon die Qualifikation für den Grand prix im ersten Jahr seiner offiziellen Aufnahme an dieser staatlich gelenkten Kunsthochschule zeigt, wie ehrgeizig und begabt er gewesen war.

Im darauffolgenden Studienjahr, 1783/84, konnte Moreau erneut zwei Monatswettbewerbe für sich entscheiden. Darunter befand sich auch das Projekt für einen Leuchtturm. Zudem erhielt er im Februar 1784 einen Sonderpreis für seinen Entwurf eines dem Gott Apoll mit den Musen geweihten Tempels zugesprochen.

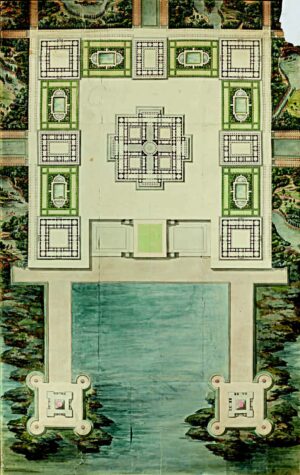

Sein Projekt in diesem Jahr für den Rompreis, ein lazaret dans une ile au milieu de la mer (Lazarett auf einer Insel inmitten des Meeres),[11] erhielt unter den 21 Teilnehmern in diesem Jahr den zweiten Preis. Da Morau bereits mit der Gestaltung englischer Landschaftsgärten vertraut war, konnte er diese Kenntnisse hier zu seinem Vorteil anwenden.

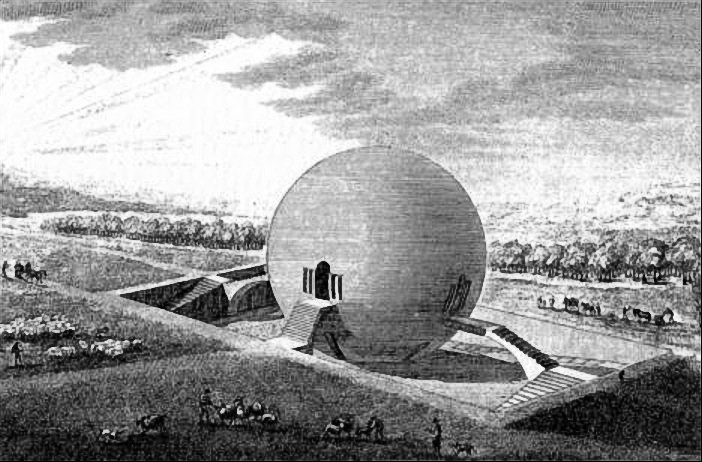

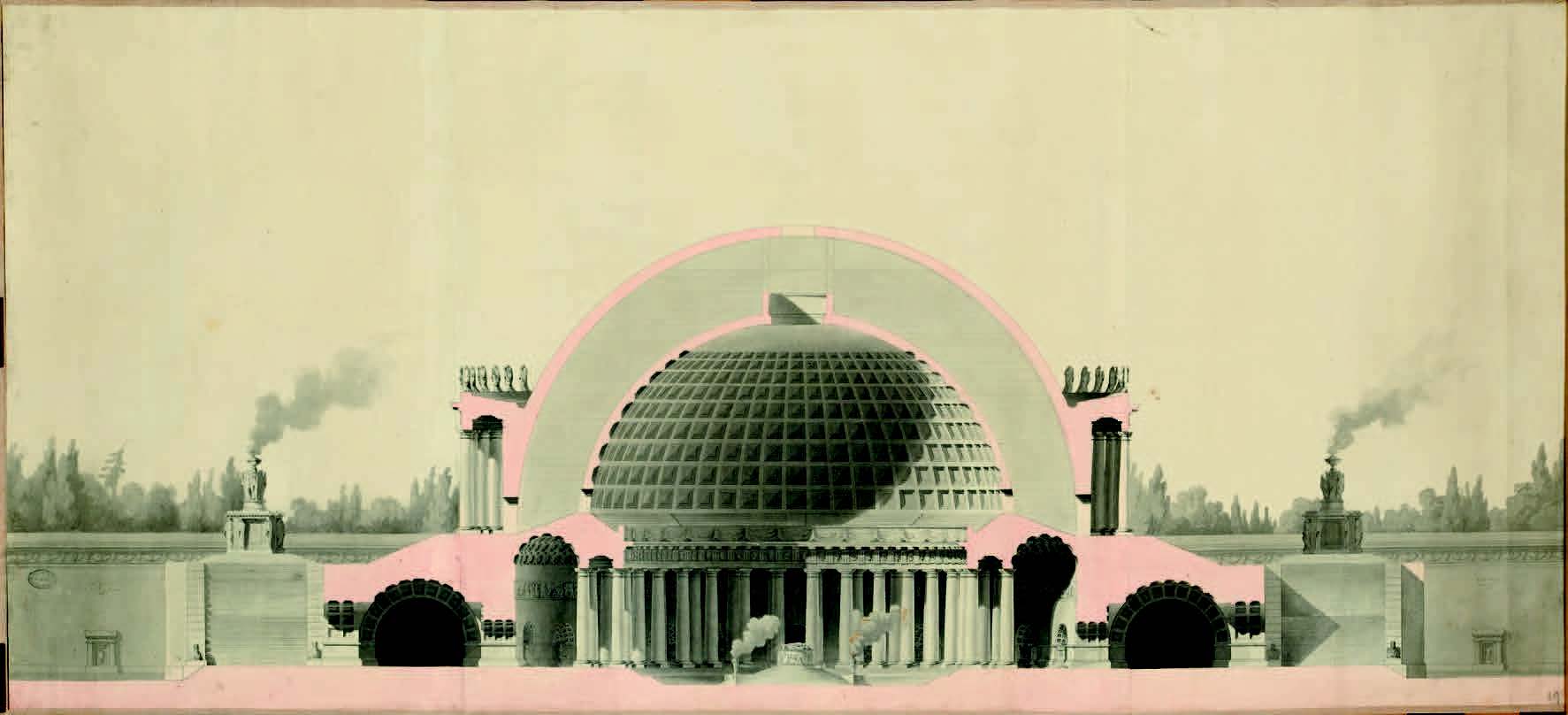

Im Studienjahr 1784/85 wurde Moreau mit keinem Prix d’émulation ausgezeichnet, wahrscheinlich auch deshalb, da er nur zweimal zu den Lehrveranstaltungen erschienen war. Das diesjährige Programm für den Grand prix stellte die Aufgabe un monumental sépucral pour les souverains d’un grand empire, placé-dans une enceinte dans laquelle on disposera des sépultures particulères pour les grand hommes de la nation (Eine monumentale Grabstätte für die Herrscher eines großen Reiches, die in einer Anlage liegt, in der besondere Grabstätten für die großen Männer des Volkes vorgesehen sind)[12].

Am 29. August 1785 wurde Moreau von der Akademie zum Sieger des diesjährigen Grand prix d’architecture erklärt, wobei sein Projekt mit nur einer Stimme Vorsprung vor jenem von Pierre-François-Leonard Fontaine (1762–1853) gereiht worden war.[13] Mit diesem Erfolg schloss Moreau sein Studium an der Academie royale d’architecture ab. Nur einen Tag später, am 30. August 1785, wurde ihm das Brevet de pensionnaire à l’Académie de Rome (Internatspatent der Akademie von Rom) überreicht, dass ihn offiziell dazu berechtigte, den vom König finanzierten Romaufenthalt anzutreten.

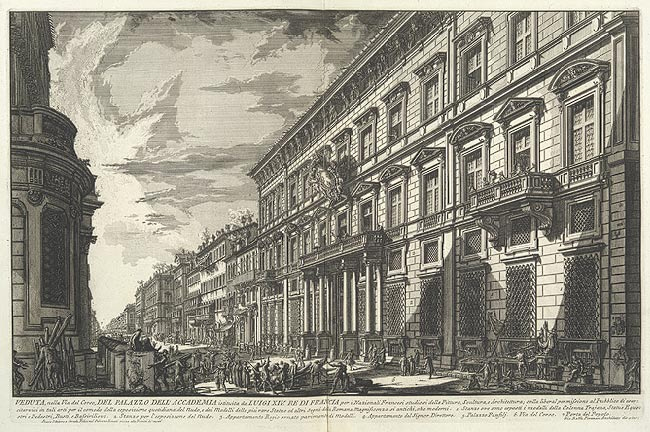

Vermutlich folgte Moreau der damals üblichen Reiseroute nach Rom. So hätte er sich in Marseille eingeschifft, um über den Seeweg nach Italien zu reisen. Sicher ist jedoch, dass er am 4. November 1785 gemeinsam mit einem Sieger des Grand prix de peinture die Ewige Stadt erreichte. Die beiden jungen Männer meldeten sich in der Académie de France, die seit 1666 im Palazzo Mancini in der Via del Corso untergebracht war. Bald gewöhnte der angehende Architekt sich an den regelmäßigen Tagesablauf der Stipendiaten. Da die Studenten Rom nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Direktors der Académie verlassen durften und unbedingt in Latium zu bleiben hatten, konzentrierte Moreau seine Aktivitäten auf die Bauwerke der Stadt und ihrer näheren Umgebung. Das frei gestaltete Programm bestand aus Besichtigungstouren, graphischen Auseinandersetzungen mit dem Gesehenen, Kreationen eigener Phantasieprojekte sowie Vermessungs- und Ausgrabungsarbeiten.

Anlässlich des Namenstages des französischen Königs am 25. August wurde alljährlich im Palazzo Mancini eine Ausstellung veranstaltet. Bei derjenigen von 1787 präsentierte Moreau sein Projekt einer Ecole militaire. Dieses Projekt wurde vom Direktor der Académie nach Paris an den dortigen akademischen Rat geschickt, um von ihm beurteilt zu werden. Nach Ansicht der Jury des akademischen Rates entsprach Moreaus Projekt auf Grund seiner Größe und der eingeplanten Kirche eher einem Kloster denn einer Schule zur Ausbildung von Soldaten. Darüber hinaus wurde beanstandet, dass die Dimensionierung der Gartenanlage und der Gebäude für die vorgesehene Nutzung nicht ausreichend sei. Ganz allgemein wurde an den Projekten der in Rom weilenden Stipendiaten der Architekturklasse die fehlende Auseinandersetzung mit den antiken Monumenten Roms bemängelt.

Diesen Vorwurf hielt Moreau für ungerechtfertigt, da er sich auf den Standpunkt stellte, dass er beispielsweise 1786 und 1787 mit der Vermessung und graphischen Darstellung des auf dem Forum Romanum befindlichen Tempels des Antonius und der Faustina beschäftigt gewesen war und diese Kenntnisse in sein Projekt einfließen hatte lassen. Bei der aufwändigen und mitunter auch gefährlichen Vermessungsarbeit, die sich aus den Dimensionen der Bauwerke ergab, hatten sich die jungen Élèves gegenseitig geholfen.

Am 5. November 1788 wurde das offizielle Ende der dreijährigen Förderungszeit in Rom bekannt gegeben. Moreau hatte sich jedoch in der Zwischenzeit entschlossen, auf eigene Kosten noch ein weiteres Jahr in der Stadt am Tiber zu bleiben. Grund für diese Verlängerung war die bevorstehende Ankunft des Architekten Guillaume-Martin Couture (1732–1799), der begonnen hatte, den Bau der Kirche Sainte-Marie-Madeleine in Paris zu leiten. Sein Rombesuch galt verschiedenen Studien zur Vollendung seines Entwurfes. Zwischen Ende 1788 und Anfang 1790 arbeitete Moreau für den aus Rouen stammenden und nun in Paris tätigen Architekten und unterstützte nach Kräften seine Tätigkeit.

Am 11. März 1790, nach mehr als vierjährigem Aufenthalt, verließ Moreau die „Ewige Stadt“. Bereits zu dieser Zeit hatte er den Plan gefasst, das berühmte Vorlagenwerk des Architekten Antoine Desgodetz (1653–1728), Les Edifices antiques de Rome (Die antiken Gebäude von Rom), die dieser mehr als hundert Jahre früher, 1683, herausgegeben hatte, mit einem Supplementband fortzusetzen, in dem er seine eigenen Detailzeichnungen der antiken römischen Bauten zeigen wollte. Bis zur Verwirklichung dieser Absicht sollten aber noch weitere zehn Jahre vergehen.

Anmerkungen:

[1] Siehe: Constantin von Wurzbach, Moreau, Karl Ritter von, in: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. 19. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1868, S. 79-80; Ferdinand Boyer, Le jeunesse de l’architecte Jean-Alexandre-Charles Moreau, rival heureux de Fontaine. Les Cahiers Haut-Marnais. 3e trim. 1950, S. 22, 98-99; Renate Goebl, Moreau Karl, in: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL), Band 6, Wien 1975, S. 371; Renata Kassal-Mikula, Architektur zwischen Klassizismus und Historismus, in: Robert Waissenberger (Hg.), Wien 1815–1848. Bürgersinn und Aufbegehren. Die Zeit des Biedermeier und Vormärz, Wien1986, S. 139-160; Felix Czeike (Hg.), Moreau Charles de (Karl), in: Historisches Lexikon Wien, Band 4, Wien 1995, S. 297.

[2] Richard H. Kastner, Das Werk des Architekten Karl Moreau – Die Konstruktionsgebundenheit als Wesensmerkmal der Baukunst, in: Alte und moderne Kunst, 12. Jg., Heft 92, Wien, Mai/Juni 1967, S. 8-15; Richard H. Kastner, Der Architekt Karl (Charles) Moreau, in: Wiener Geschichtsblätter, 69. Jg., Wien 2014, Heft 4, S. 277-304.

[3] Stefan Kalamár, Daten zu Leben und Werk des Pariser Architekten Charles Moreau zwischen 1760 und 1803, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Jg. LIV, Heft 4, Wien 2001, S. 459-535; Stefan Kalamár, Daten zu Leben und Werk des Pariser Architekten Charles Moreau zwischen 1803 und 1813, in: Acta historiae artium, Tomus 45, Budapest 2004, S. 109-169. In dem hier vorliegenden Aufsatz über Leben und Werk Karl Moreaus beziehen sich, sofern nicht durch Fußnoten bezeichnet, alle Angaben auf die beiden tiefgreifend recherchierten Aufsätze Stefan Kalamárs.

[4] Silvie Klementová, Charles Moreau a tradice revoluční architektury ve střední Evropě, Dipl.-Arb., Univ. Brünn, Brünn 2006.

[5] Stefan Körner, Nikolaus II. Esterházy (1765–1833) und die Kunst. Biografie eines manischen Sammlers, Wien – Köln – Weimar 2013.

[6] Markus Kristan, Zeittafel zu Leben und Werk von Charles de Moreau, Architekt des Frauenbades, in: Arnulf Rainer Museum, Baden (Hg.), 200 Jahre Frauenbad. Baukultur und Kunstbetrieb in der Kurstadt Baden bei Wien, Baden 2021, S. 49-67. Die Publikation erschien anlässlich des 200-jährigen Jubiläums des 1821 errichteten Frauen- und Carolinenbades in der Kurstadt Baden bei Wien als Begleitbuch der Ausstellung „Quellen der Erinnerung. 200 Jahre Frauenbad in Baden“. Die Ausstellung war vom 21. 9. 2021 bis 13. 2. 2022 im ehemaligen Frauenbad, dem heutigen Arnulf Rainer Museum, zu sehen. Sie wurde von Matthias Boeckl und Markus Kristan kuratiert.

[7] Für einen guten, reich bebilderten Überblick über klassizistische Literatur in Österreich siehe einen der ersten Aufsätze zu diesem Thema: Eduard Leisching, Kunst und Industrie in Österreich vor hundert Jahren, in: Kunst und Kunsthandwerk, XVIII. Jg., Wien 1915, Heft 1 und 2, S. 3-56.

[8] Die kleine Ortschaft Rimaucourt befindet sich im Département Haute-Marne, in der französischen Region Champagne-Ardenne, knapp 300 Kilometer östlich von Paris.

[9] Projet de chateau d’eau marqué I, École nationale supérieur des beaux-arts de Paris, 1782/11, Grundriss und Schnitt, Inv.-Nr. PRA 35. An dieser Stelle danke ich Herrn Prof. Basile C. Baudez von der Pinceton University im US-Bundesstaat New Jersey sehr herzlich für seine Hinweise zum Bestand der Zeichnungen Moreaus an der École des beaux-arts de Paris.

[10] Arc de triomphe, École nationale supérieur des beaux-arts de Paris, 1783/03, Ansicht und Grundriss, Inv.-Nr. Pj 28.

[11] Basile Baudez, Autonomie du dessin d’architecture „Un language sensible qui parle aux yeux“, dessins d’architecture au Siècle des Lumières, in: Emmanuelle Brugerolles (Hg.), De l’alcôve aux barricades, dessiner au XVIIIe siècle, Paris 2016, S. 318-371 (Lazaret, S. 350-353). Eine aquarellierte Ansicht und ein aquarellierter Grundriss Moreaus für dieses Projekt werden heute in Paris, Bibliothèque de l’ècole nationale supérieure des Beaux-Arts, Inv.-Nr. PRA 105, aufbewahrt.

[12] Paris, Bibliothèque de l’ècole nationale supérieure des Beaux-Arts, Inv.-Nr. PRA 106, aufbewahrt.

[13] Wolfgang Schöller, Die „Académie Royale d’Architecture“ 1671–1793. Anatomie einer Institution, Wien – Köln – Weimar 1993, S. 420.