Der Hofarchitekt Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (1733-1816) diente über vier Jahrzehnte lang (1770-1814) unter Maria Theresia, Josef II., Leopold II. und Franz II./I. Er befasste sich anhand verschiedenster Bauaufgaben am Hof sowie für private Bauherrn intensiv mit Stilfragen, die bald einen zentralen Teil der Architekturdebatte des gesamten 19. Jahrhunderts bilden sollten. Dabei wurde erstmals die Relativität von Stilformen deutlich, die nun je nach Kontext verschiedenste Bedeutungen annehmen konnten.

So wurde etwa die klassische Form im Schlosspark von Schönbrunn auf mehrerlei Weisen in Dienst genommen: Hetzendorfs Gloriette (1775), als landschaftsbestimmender point de vue und als bekrönender Pavillon auf einem Hügel vis-à-vis dem Schloss gelegen, inszeniert „dorische“ Doppelsäulen in einer lichten elfachsigen Arkade durchaus als repräsentative Würdeformel. Der zweite Blick offenbart jedoch, dass es keine authentische archäologische Quelle für diese spezielle Kombination von Bauelementen gibt, dass sie also kaum als „klassisch“ gelten kann. Diese spielerische Doppelbödigkeit erklärt sich auch aus dem Umstand, dass die Säulen Spolien vom ehemaligen kaiserlichen Renaissance-Jagdschloss Neugebäude in Simmering (1569-ca. 1576) sind und damit schon ihrerseits eine relativ freie Antiken-Interpretation darstellen.

In der scheinbar halb im Boden versunkenen Römischen Ruine zu Schönbrunn (1778) wiederum, die auch Ruine von Karthago genannt wurde, werden antike Elemente im Sinne der Ruinenromantik von Giovanni Piranesi verwendet.

In Hetzendorfs späteren „gotischen“ Projekten hingegen sollte das Mittelalter das Programm vorgeben. Sowohl bei den kaiserlichen Bauherrn als auch beim Architekten dienten also die historischen Stilformen kontextbezogen und frei kombiniert als alternative, gleichwertige Sprachen und individuelle Ausdrucksformen. Bis wenige Jahrzehnte zuvor hatte es in jeder Epoche nur einen allgemein verbindlichen Stil für hervorgehobene Gebäude gegeben – mit seltenen Ausnahmen isolierter Vorläufer der neuen Wahlfreiheit im Hochbarock: Johann Blasius Santini-Aichel baute bereits 1719-1722 im böhmischen Saar/Žďár nad Sázavou die Wallfahrtskirche des Hl. Johannes von Nepomuk in einem gotischen Stil. In England hatte der Maler und Karikaturist William Hogarth in seiner Analysis of Beauty 1753 den Versuch unternommen, verschiedene überlieferte Stilformen auf einer rational-ästhetischen Basis gleichwertig zu systematisieren. Beim nachfolgenden Gothic Revival wurde dies – neben der Antikenrezeption – in den aufklärerisch-romantischen englischen Landschaftsgärten breit ausgelebt, in Österreich etwa in Franz von Macks‘ Garten von Kalksburg beim gotischen Steinhaus (1787). Die damit etablierte Relativierung und freie Kombinierbarkeit von Stilen zeigt einen tiefgreifenden geistesgeschichtlichen Wandel an, der die Künste und Wissenschaften von der Last ihrer Zeit enthob.

Bei der „Regotisierung“ der Augustinerkirche an der Wiener Hofburg sowie den inneren Umbauten der Minoritenkirche und der Michaelerkirche (1784-1792) realisierte Hetzendorf von Hohenberg subtile historische und künstlerische Konzepte. Durch vertiefte architekturhistorische Überlegungen wollte er anhand erhaltener gotischer Bauten deren authentischen Charakter darstellen. Dieser war seit der Errichtungszeit in vielen Kirchen unter zahlreichen Umbauten der Renaissance und des Barocks verschüttet. Die Absicht, einen „ursprünglichen“ Zustand wiederherzustellen, entspricht auch der philosophischen und kunsttheoretischen Überzeugung der Aufklärung, dass nur der „natürliche“ Zustand von Mensch und Kunstwerk frei von späterer Kompromittierung sei. Da zu Hetzendorfs Zeit nur wenige alte Bild- oder Schriftquellen und kaum bauarchäologische Untersuchungen gotischer Sakralbauten zur Verfügung standen, war die angestrebte Wiederherstellung des ursprünglichen Bauzustandes weitgehend der künstlerischen Imagination überlassen. So wurde ein zeitgenössisches Bild der Gotik realisiert, das formale Grundprinzipien jener Epoche (hoch aufragende Spitzbögen, Wandgliederungen in schlanken Lisenen und feinem Maßwerk) in reduktionistisch-purifizierter Weise weiterführte. Hetzendorfs elegante, „abstrahierte“ Interpretation der Gotik bot subtile Flächenkunstwerke (Wandgliederung des Seitenportals der Augustinerkirche außen) und schlanke Bündelpfeiler ohne Kapitelle (Minoritenkirche).

Nach der Schönbrunner Gloriette – bereits in der Ära eines neuen französischen Einflusses – errichtete Hetzendorf exemplarische klassizistische Bauten: In Austerlitz/Slavkov u Brna etwa baute er 1786 die Auferstehungskirche mit einem mächtigen korinthischen Säulenportikus. Vor, während und nach dem kurzfristig aufflackernden „Revolutionsklassizismus“ in Österreich von Jadot, Ganneval und dem frühen Charles de Moreau wirkte das Oeuvre des überaus wandlungsfähigen ausgebildeten Bühnenbildners, Architekten und Architekturlehrers Hetzendorf kontinuierlich zwischen 1758 und 1816 in der österreichischen Architekturdebatte vor dem Wiener Kongress. Besonders plakativ zeigt sich dies im Landschaftspark von Schloss Laxenburg bei Wien. 1780 begann Kaiser Josef II., den alten Schlosspark im Sinne eines englischen Landschaftsgartens umzugestalten. Der französische Architekt Isidore Ganneval und später der Hofschreiber Michael Riedl planten das Projekt. 1785 berichtete der Theoretiker C. C. L. Hirschfeld davon. Ab 1801 errichtete Hetzendorf hier die Franzensburg im gotischen Stil sowie zahlreiche weitere Gebäude im Landschaftspark, die Themen wie die chinesische Architektur, einen mittelalterlichen Turnierplatz, eine türkische Moschee sowie antikisierende Pavillons umfassten.

Die Franzensburg – eine „mittelalterliche“ Phantasieburg im Miniaturformat auf einer Insel – diente nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Beschwörung der Herrschaftskontinuität der Habsburger seit dem Mittelalter, das hier in Themenräumen verklärend nachempfunden wurde. Die nostalgische Mittelalter-Ikonographie der Habsburger entstand vor dem Hintergrund der ständigen Bedrohung des Regimes durch Napoleon und unter dem starken Einfluss der frühen Romantik. Sie hielt sich bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Votivkirche in Wien als österreichische Nationalkirche und implizit auch als Monument des Habsburgerregimes im gotischen Stil errichtet wurde.

https://www.europeana.eu/item/92070/BibliographicResource_1000126223744

Dass der künstlerischen Anverwandlung seit dem Spätbarock neben den alten „Kunstformen“ der Klassik und des Mittelalters auch noch zahlreiche weitere, durchaus profane Modi zur Verfügung standen, zeigt Hetzendorf in einem bauzeitlichen Modell des Hauses der Laune (um 1798, Wien Museum), das real im Laxenburger Schlosspark errichtet wurde und heute nur mehr im rohen Mauerwerk besteht. Die Fassaden und das Dach des zweigeschossigen Pavillons mit zentralem Saal und vier allseitig ausgreifenden Seitentrakten präsentierten außen einen Dekor, der klassische Bauprinzipien semantisch transformiert: Die Rustika etwa ist aus Korngarben statt aus Mauerwerk geformt, während an anderen Stellen ägyptische und gotische Motive erscheinen. In den Innenräumen werden Themen wie die Putzsucht, die Naschsucht, die Spielsucht und die Musik inszeniert. Schon Zeitgenossen fiel es schwer, diese komplexen Allegorien einer „verkehrten Welt“ und eines weltentrückten Hofzeremoniells restlos zu entschlüsseln.

Einen neuartigen Pragmatismus einerseits und individuelle Kreativität bis hin zur Phantastik andererseits konnte Hetzendorf im Bereich privater Bauprojekte für zeittypisch neu aufgestiegene Gesellschaftsschichten realisieren. Der aus dem Elsass stammende Bankier und Industrielle Johann Fries, der 1783 in den Reichsgrafenstand erhoben wurde, hatte in den 1740er Jahren die österreichische Armee beliefert und gründete in der Folge ein Bankhaus, mehrere Textilbetriebe und eine Münze, die den Maria-Theresien-Taler prägte. Seine Nähe zum kaiserlichen Hof in Wien drückte er durch die Wahl des Bauplatzes und des Architekten seines Wohnpalais aus. Direkt gegenüber der Hofbibliothek entwarf Hetzendorf 1783/84 für ihn auf dem Grund des von Josef II. aufgelassenen Königinklosters das Palais Fries (später Pallavicini). Dabei entspann sich ein öffentlicher Disput um die glatte Fassadengestaltung mit äußerst reduziertem Dekor. Das ursprünglich kaum hervorgehobene Hauptportal am heutigen Josefsplatz wurde daher durch eine Karyatidengruppe von Franz Anton Zauner und einen gesprengten Giebel ergänzt. Auch die Funktionen und das innenräumliche Layout waren neu für Wien. Das traditionelle Palastschema mit Serviceräumen im Erdgeschoss, dem repräsentativen piano nobile im ersten Obergeschoss und Wohnräumen im zweiten Obergeschoss passte Hetzendorf innovativ den realen Nutzungserfordernissen an, indem er das seltener genutzte Repräsentations- und Festsaalgeschoss nach oben schob und stattdessen die täglich genutzten Wohnräume darunter im ersten Obergeschoss situierte. An der Rückseite des Gebäudes legte er Mietwohnungen an, womit der spätere Wiener Gründerzeit-Typ des „Mietspalais“ um 60 Jahre vorweggenommen war.

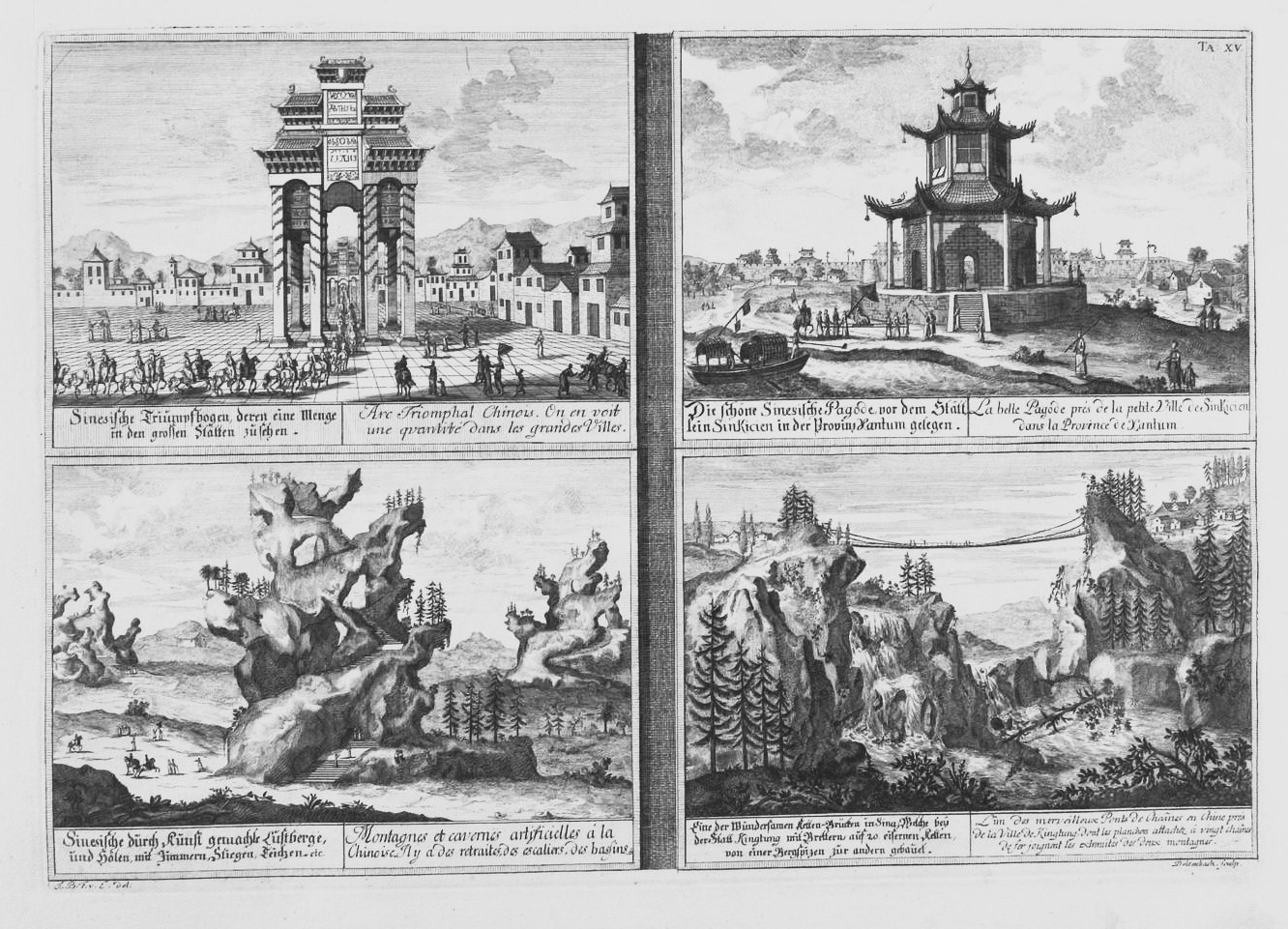

Für den englischen Landschaftsgarten von Schloss Vöslau, das Fries 1761 erworben hatte und von Hetzendorf umgestalten ließ, errichtete dieser einen phantastischen Felsenberg mit Grotte in der Art der künstlichen chinesischen Berge aus Fischer von Erlachs „Entwurff einer historischen Architektur“ (1721).

Für das traditionelle Berufsbild der Architekten, die bis dahin in der Regel nur für Einzelprojekte von Hof und Adel aus Italien oder Frankreich „importiert“ worden waren oder überhaupt zeitlebens im Dienst eines Fürsten oder der Kirche standen, stellten diese vielfältigen „freiberuflichen“ Aktivitäten vorsichtige Neuerungen dar. Bei Hetzendorf von Hohenberg bildeten sie im Verein mit seinem umfassenden theoretisch-historisch-technischen Wissen sowie der außergewöhnlichen individuellen Kreativität des gelernten Bühnenbildners die Grundlage nicht nur seines baukünstlerischen Oeuvres. Sie qualifizierten ihn auch als langjährigen Architekturprofessor und Direktor der Wiener Kunstakademie (1769-1816), die das Privileg als einzige kunstakademische Architekturschule in Österreich-Ungarn genoss und bis 1850 auch als oberste Kunstbehörde agierte. Die anderen Kunstakademien im Reich (Prag 1799, Budapest 1861) gründeten erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts eigene Architekturfakultäten. In Wien lancierte Hetzendorf eine Reform der Architektenausbildung, die den neuen gesellschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen gerecht werden sollte. So wurde der Unterricht ausdifferenziert und in drei aufeinander folgende Klassen gegliedert. Damit war die Grundlage für zahlreiche weitere Reformen geschaffen, die Hetzendorfs Nachfolger Peter Nobile als Direktor der Architekturschule (1818-1849) im Vormärz implementieren sollte.