Moderne Architektur, Kunst und Design sind eine direkte Folge der Aufklärung und der darauf basierenden Industrialisierung. Die Aufklärung brachte unter den relativ liberalen und weltoffenen Entrepreneur-Bedingungen des britischen Imperiums im 18. Jahrhundert folgenreiche Verbesserungen technischer Errungenschaften. Die spezielle (geheime) Mischung an Erzen und Zuschlagstoffen, die bei der bereits im 16. Jahrhundert aus China via Venedig importierten militärischen Technik des Kanonengusses zum Einsatz kam, wurde von englischen Erfindern zu einer zivilen Chemie weiterentwickelt, die für die Herstellung von Gebrauchs-Gegenständen aus Gusseisen (cast iron) geeignet war – etwa den Kochtopf, der damit nun günstig und in großen Mengen produziert werden konnte. Er ersetzte er den traditionellen, handwerklich gefertigten Kupferkessel am Markt zunehmend: Der Quäker und Metallurge Abraham Darby I. stellte ab 1705 in der Cheese Lane Foundry in Bristol mit einem neuen, 1707 patentierten Sandgussverfahren dünnwandige Eisentöpfe und -Kessel her, die billiger und zugleich haltbarer waren als die traditionellen Kupfer- und Bronzekessel. Dazu gehörte auch eine neue Sandgussform-Technologie für den einfachen Serienguss von alltäglichen Gebrauchsgegenständen: Industrieproduktion ersetzte so die Handwerksproduktion.

Gusseisen: Die Moderne aus dem Kochtopf

Rasch breitete sich die neue, zivile Eisenguss-Technologie auf alle weiteren frühen Industriesektoren aus, wie etwa auf die Vorfertigung von Bauelementen und Maschinenteilen. Der Kochtopf konnte unschwer zum Dampfkessel adaptiert werden und zum Kernbestandteil von James Watt’s Dampfmaschinen avancieren. Mit der Ernährungsverbesserung (Kochtopf) und der potentiell kontinuierlichen Energieversorgung von Produktionsmaschinen (Spinnereien, mechanische Webstühle) waren zwei Fundamente enormen zivilen Fortschritts gelegt.

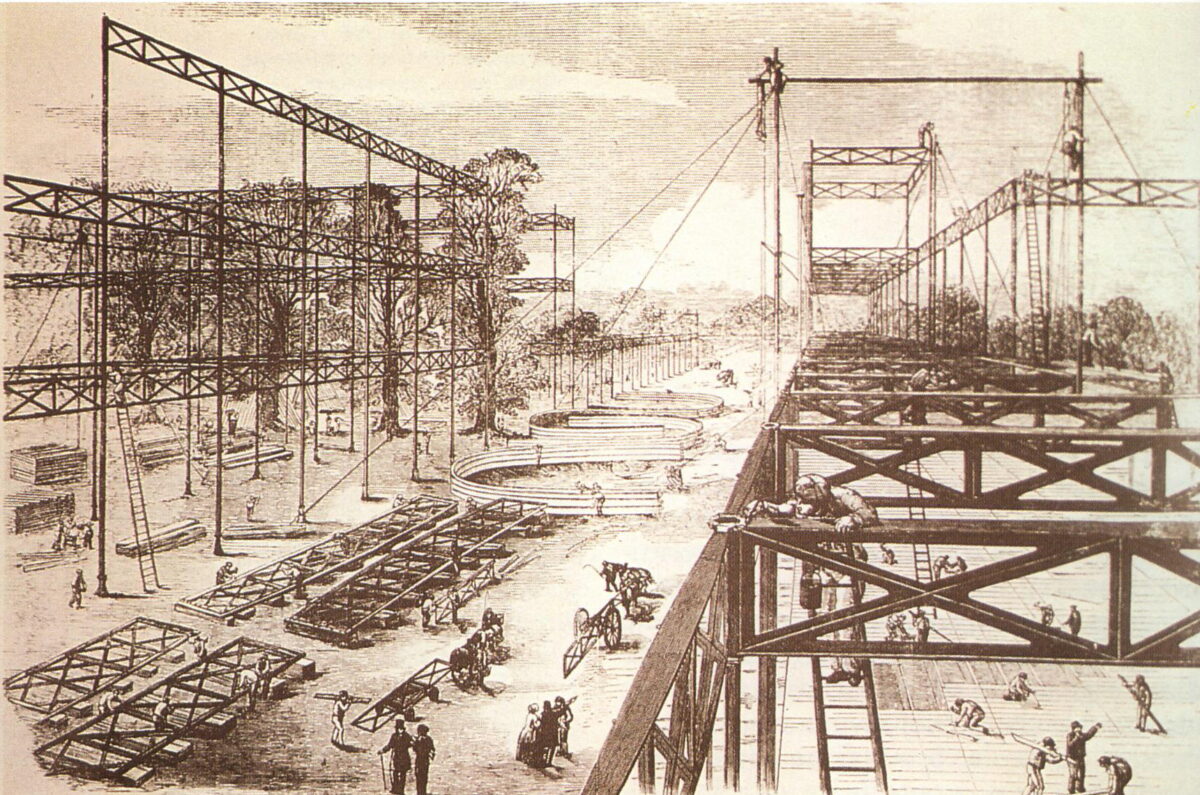

Für die Produktion und den Einsatz der neuen Dampfmaschinen brauchte es aber auch entsprechend große und effiziente Fabriksbauten. Sie wurden nun nicht mehr vorwiegend in traditioneller massiver Ziegelbauweise errichtet wie traditionelle Gewerbebauten (großer materieller Aufwand, lange Bauzeit und geringe stützenfreie Spannweiten), sondern boten gleich ein weiteres Einsatzgebiet der neuen Eisenguss-Technologie: Die Eisenskelettkonstruktion mit Stützen bzw. Rundsäulen aus Gusseisen sowie (Fachwerks-) Trägern aus Schmiedeeisen (wrought iron), dessen Chemie im Zuge der frühen Industrialisierung ebenfalls perfektioniert wurde.

Das Eisenskelett mit seinen schlanken, aber stark belastbaren Stützen (Säulen, Pfeilern) und Trägern sowie großen stützenfreien Spannweiten war für die Aufstellung von großen Spinnmaschinen und Webstühlen bestens geeignet – gleichzeitig aber auch als perfekte Technik für Gewächshäuser für adelige Gartenanlagen wie etwa jenen von Kew Gardens in London, Schloss Eisgrub (Fürst Liechtenstein in Böhmen) und vielen weiteren großen Landschaftsparks, in denen etwa der englische Gartenbauingenieur Joseph Paxton wirkte (vgl. Adrian von Buttlar, Der Landschaftsgarten). Solche Glashallen konnten wegen der Vorfertigung der Teile binnen kürzester Zeit (wenige Wochen) aufgestellt werden.

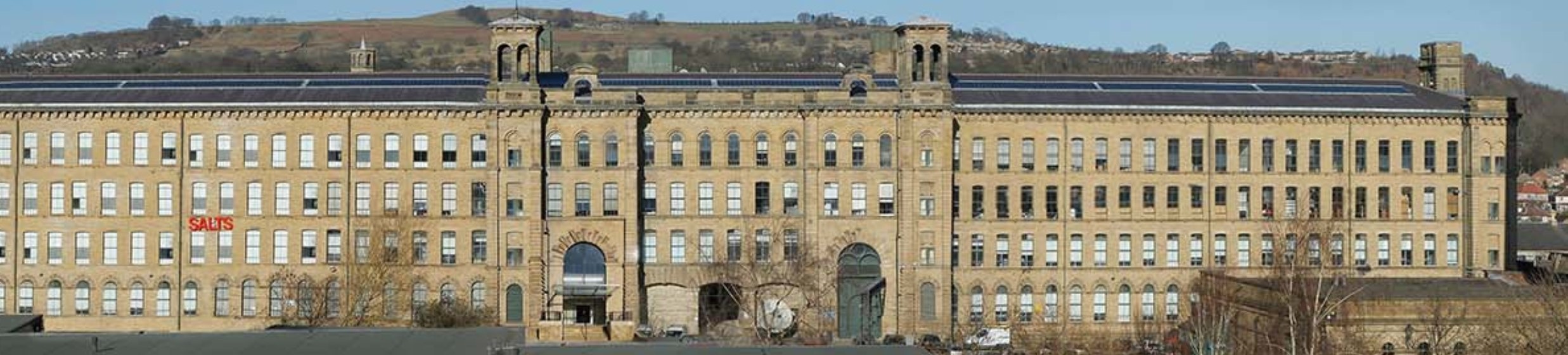

Im Industriebereich wurde dieses eiserne und gläserne „Produktionsgerüst“ in einfache Gebäudehüllen aus ornamentlosen Sichtziegeln gepackt, sodass sich im Stadtbild der Industriestädte derartige monotone Strukturen immer weiter ausbreiteten und das Bild der Industrieära wesentlich mitgestalteten. In England konnten die Ziegelwände aufgrund des milden Klimas unverputzt belassen werden, weshalb Sichtziegelbauten in Mitteleuropa oft als „englisch“, „gewerblich“ oder „industriell“ interpretiert werden und wurden. Das zog sich bis in den privaten Repräsentationsbereich, wo etwa anspruchsvolle Villen in Sichtziegelmauerwerk ausgeführt wurden, um „englisch“, also gediegen, zu wirken. Auch Pferdestallanlagen waren wegen der „englischen“ Anmutung oft in Klinker, Sichtziegel und Holzfachwerk ausgeführt (H.v.Ferstel, Hermesvilla für Kaiserin Elisabeth samt Stallanlagen, Wien). In Mitteleuropa wurden die Gebäudehüllen der Fabriken um die inneren Eisenskelette in der Regel verputzt (vgl. Chemnitz oben).

Die britische Textilindustrie war die erste Branche, die von diesen neuen Technologien in großem Stil Gebrauch machte und damit rasch zum unangefochtenen Weltmarktführer auf diesem Sektor für rund 150 Jahre zwischen den beiden jüngsten Wellen der Globalisierung wurde (ca. 1800-1950). Frankreich und Deutschland folgten auf dem Fuße, Österreich bald danach – 1873 war die Habsburgermonarchie Veranstalter der fünften Weltausstellung der Industrie.

Baumwolle und Eisenbahn, Dampfmaschine und Patentrecht, Kohle und Flachglas

Neben der Gusseisen-Technologie und der Dampfmaschine waren für die Industrialisierung Englands noch einige weitere Faktoren entscheidend, unter anderem die Importe von Baumwolle aus den amerikanischen Südstaaten und Indien in großem Stil für die Spinnereien und Webereien, das wirtschaftsfreundliche Patentrecht, die Energiequellen im Inland (ausgedehnte Kohlereviere) und die Erfindung des Flachglases, die etwa die Entwicklung des Sheddaches für die neuen Industriehallen ermöglichte. Innovativer ziviler Eisenguss, Dampfmaschinenbau, stark gesteigerte Kohleförderung, Rohstoffimport (Baumwolle) und Glastechnologie bildeten somit die entscheidenden Parameter, die zwischen den 1770er und den 1830er Jahren die Grundlage der Industrialisierung Großbritanniens schufen.

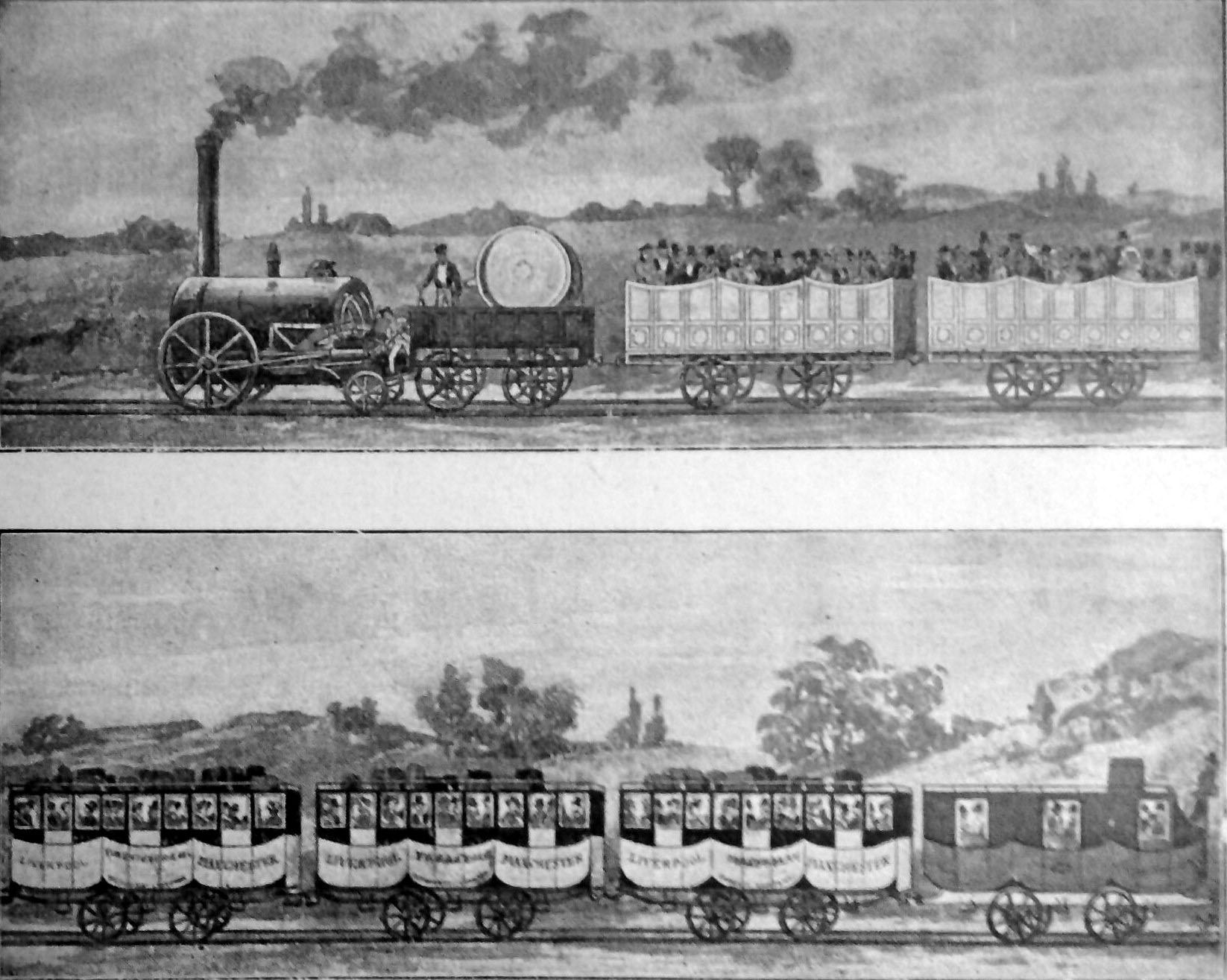

Die zahlreichen neuen zivilen Produkte, die auf dieser Basis sowohl für die Wirtschaft als auch für Alltag und Unterhaltung der Konsumenten entwickelt wurden, führten durch die Bündelung einer Reihe zentraler Innovationen (Gusseisen, Schmiedeeisen, Dampfmaschine, Kohleförderung….) zur Erfindung der Eisenbahn. Ab 1830 war sie als Transportmittel für die Industrie und als Mobilitäts-Tool für eine bewegliche Bevölkerung (work-force, entstehende Arbeiterklasse) entscheidend. Die damit stark gesteigerte Verfügbarkeit von Gütern, Menschen und Informationen in mehreren verschiedenen Regionen Englands schuf nahezu flächendeckende Voraussetzungen für die Entstehung der neuen Industriekultur.

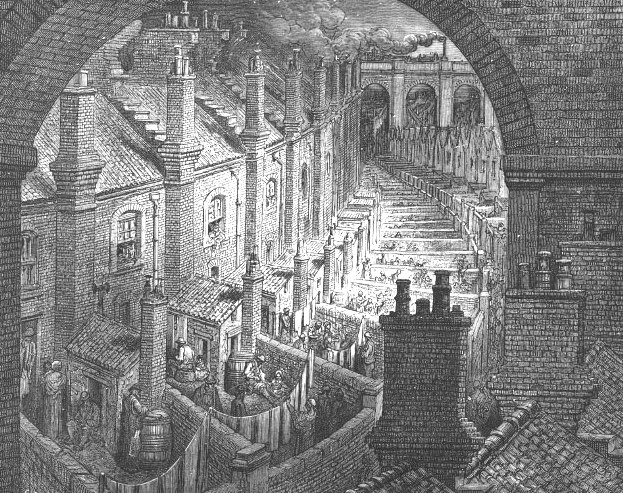

Diese Frühphase der Industrialisierung brachte aber auch auf der mentalen Ebene der Bevölkerung starke Veränderungen mit sich. Zwischen totaler Ablehnung der neuen Welt und deren euphorischer Umarmung gab es alle Reaktionen. Erstere kritisierte die Entfremdung durch Arbeitsteilung (monotone Maschinenarbeit) und die Mechanisierung – diese

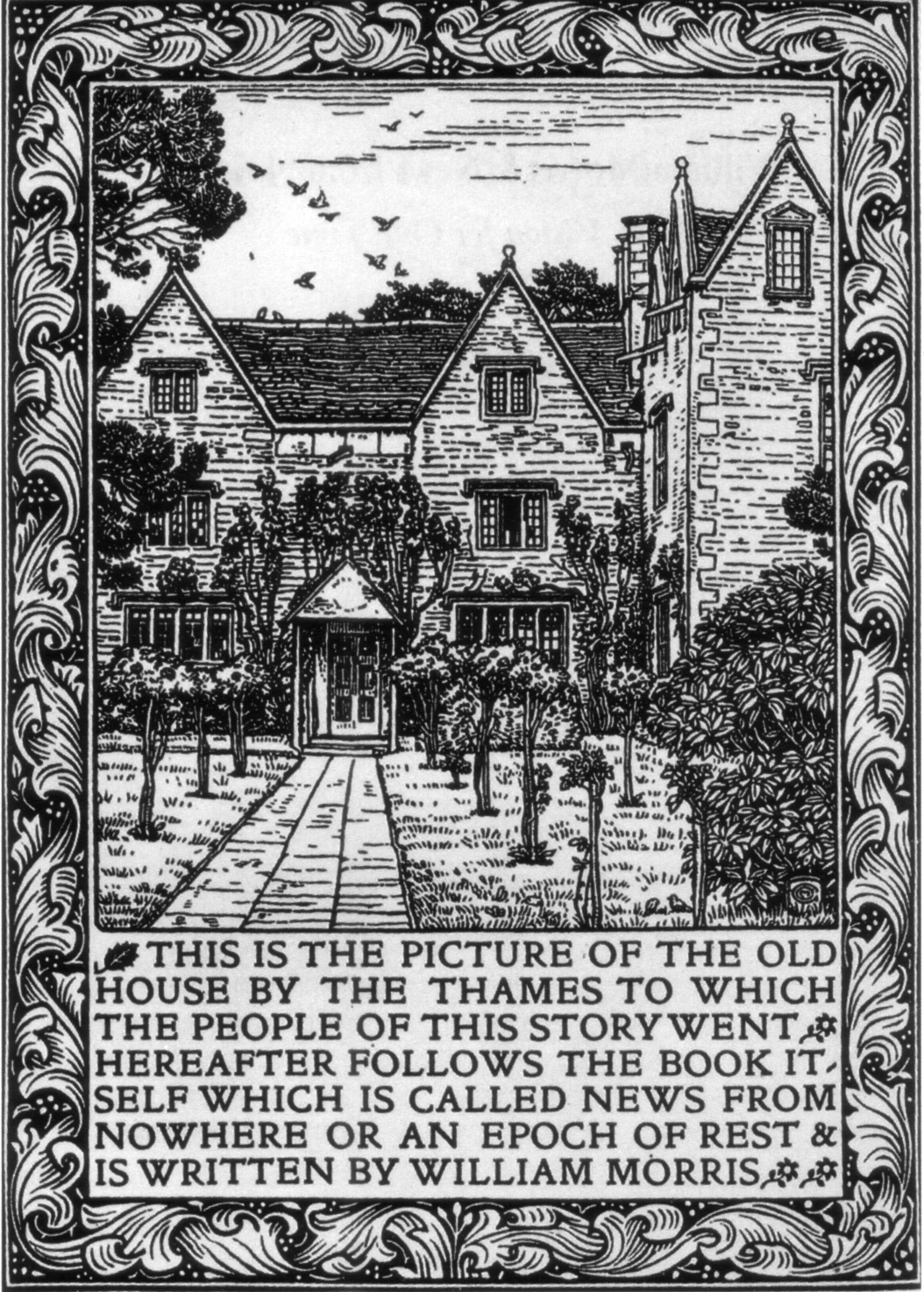

Industrie-skeptische Bewegung fand dann in Architektur, Design und Kunst in Form der neugotischen Bewegung (W.A.N. Pugin & Co.) und des Arts-and-Crafts-Movement (William Morris u.a.) ihren genuinen Ausdruck als eine der beiden Wurzeln der Moderne.

Die andere Reaktion auf die Industrialisierung war die begeisterte Begrüßung dieses fundamentalen Fortschritts, die zum Wunsch führte, ihn auch gebührend zu präsentieren und durch Vermarktung weiter zu befördern. So kam es zu den frühen Gewerbeausstellungen, auf denen die neuen Industrieprodukte gezeigt wurden, und in weiterer Folge – auf der internationalen Ebene – zur Erfindung des Formats „Weltausstellung“ durch Prinz Albert und Henry Cole. Dazu wurden 1851 regierungsoffiziell nicht nur die führenden Industrienationen wie Frankreich und Deutschland nach London eingeladen, sondern auch Länder wie Österreich und andere „Schwellenländer“ der Industrialisierung. Selbstverständlich nahmen auch hunderte Privatunternehmen aus aller Herren Länder an der Mega-Schau teil. Deren Gebäude wurde sinnfälliger Weise – und auch der Not der kurzen Vorbereitungszeit gehorchend – vom bewährten Gartenbau-Ingenieur Joseph Paxton als „Industriebau“ ausgeführt. So entstand der berühmte Crystal Palace, der als großflächig verglaster Eisenskelettbau eine der Grundlagen der modernen Architektur überhaupt wurde. Von den akademischen und künstlerischen Architekten wurde dieser „Urknall der Moderne“ im Gegensatz zu den Ingenieuren mit wenigen Ausnahmen jedoch erst 50 Jahre später als „Architektur“ erkannt und rezipiert (Le Corbusier: „Augen, die nicht sehen“, 1922).

Der Impact der ersten Weltausstellung 1851 in London war enorm und kann getrost als eine Art Startschuss der Moderne bezeichnet werden. Unter den vielen Folgen sah man beispielsweise die Entstehung des neuen Berufsbildes des Industriedesigners nach dem Vorbild des Designschulsystems, das Henry Cole bereits vor der Ausstellung Englandweit ausgerollt hatte und das später mit dem Victoria & Albert Museum seine vorbildhafte nationale „Industriedesign-Zentrale“ (Ausbildung und Sammlung) fand.

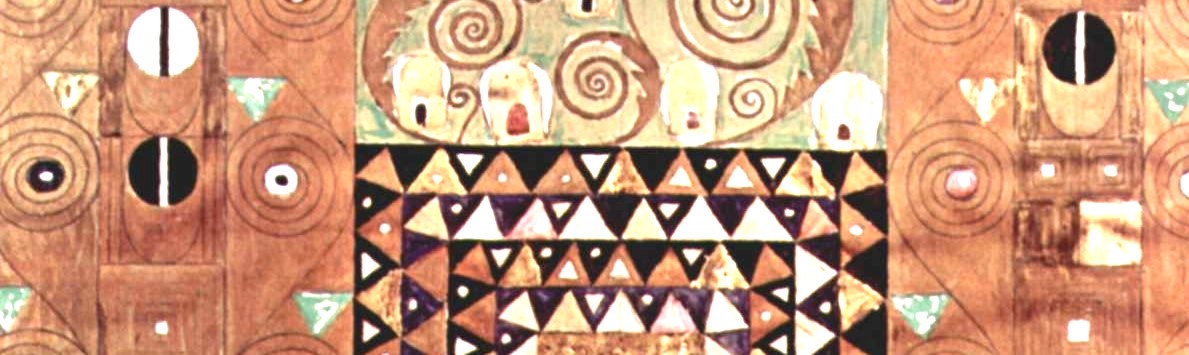

Nach diesem Vorbild wurden auch am Kontinent neue Gewerbeschulsysteme gegründet, unter denen jenes in Österreich (gegründet vom Kunsthistoriker Rudolf von Eitelberger) das erste und fortschrittlichste war. Bis 1914 wurden im cisleithanischen (österreichischen) Teil der Monarchie ca. 200 jeweils regionaltypisch spezialisierte Gewerbe- und Fachschulen für Textil, Keramik, Holz, Metall ausgerollt, um den Standard der österreichischen Gebrauchsgüterindustrie auf internationales Niveau zu bringen. Die Zentrale bildete das k.k. Museum für Kunst und Industrie in Wien, das – im Gegensatz zum pragmatischen englischen bottom-up-System von Henry Cole – zuerst als historische Vorbildersammlung gegründet (1863 ff.) und erst danach in seiner hauseigenen Kunstgewerbeschule (der heutigen Universität für angewandte Kunst Wien) zum nationalen top-down-Mittelpunkt des neuen Industriedesigner-Ausbildungssystems ausgebaut wurde.

Bereits gegen Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich durch die neue, potente Industrieproduktion auch deren Distribution und damit generell der nationale Einzelhandel stark verändert. Das betraf etwa die Seidenstoffe aus Lyon (vgl. Zola, Paradies der Damen), aber auch nunmehr maschinell hergestellte Papier-, Glas- und Keramikprodukte aller Art, Haushaltsgeräte wie Gusseisenkochgeschirr, Möbel, Lederprodukte, Modeschmuck und vieles andere. Neue Vertriebsstrukturen für größere Absatz-Einheiten wurden nötig. Die alten, kleinen Einzelhandelsgeschäfte, die sich über Jahrhunderte hinweg in „zünftisch spezialisierten“ Gassen angesiedelt hatten, in denen man beispielsweise alle Stoffhändler oder die meisten Lebensmittelläden einer Kleinstadt finden konnte, wirkten nun zunehmend ineffizient. In Paris und Mailand wurden sie durch die größeren Einheiten der glasgewölbten Passagen ersetzt. Sie boten und bieten ihren Kunden bis heute ein entspanntes wettergeschütztes Promenieren und erholsame Pausen in Cafés, statt nur den banalen Einkaufsakt an sich zu ermöglichen (Passage des Panoramas in Paris).

Inbegriff der Modernität: Das Warenhaus

Eine wichtige Folge der ersten Weltausstellungen war die Entstehung des Warenhauses. Die enorme Faszination, die von der gigantischen Präsentation von Industrieprodukten aller Art in London 1851 ausgegangen war, verfestigte sich rasch zum Konsumentenwunsch, diese Vielfalt dauerhaft verfügbar zu haben und nicht nur anlässlich einer alle paar Jahre stattfindenden Mega-Schau (Paris 1855, London 1862, Paris 1867, Wien 1873 …).

Die erste rasche und überaus folgenreiche Reaktion auf die neuartigen industriellen, vertriebstechnischen und mentalen Faktoren lieferte Aristide Boucicault, der Gründer von Au Bon Marché in Paris, das als erstes Warenhaus gilt. Dies begann mit Boucicaults Eintritt in ein traditionelles Textilgeschäft 1852, also bereits im Jahr nach der ersten Weltausstellung in London 1851. Ab 1863 baute er durch Ankauf angrenzender Häuser und deren Neubau mithilfe führender Architekten und Ingenieure (u.a. Gustave Eiffel) sein ausgedehntes Warenhaus an der linken Seite der Seine im Quartier Latin sukzessive zum konzentrierten Brennpunkt der neuen industriellen Zivilisation aus.

Wie die Industrialisierung selbst hatte das Phänomen Warenhaus komplexe, soziale und wirtschaftliche Folgen, die in Kunst und Literatur intensiv thematisiert wurden (Zola, Paradies der Damen u.v.a.m.). Allerdings wurde es dadurch und durch seine räumliche Konzentration an einem einzigen Ort in der entstehenden modernen Großstadt im Verhältnis zu seiner realen wirtschaftlichen Bedeutung im Handelssektor einer Nationalökonomie weit überproportional wahrgenommen und künstlerisch übersteigert dargestellt. Die Begeisterung der Künste für die neuen Tempel des Konsums mit ihren schillernden Inszenierungen, mehrgeschossigen Hallen, mehrläufigen Palast-Prunktreppen, Glaskuppeln, Rolltreppen, Produkte-Shows, Kunstpräsentationen, Restaurants und generellem Unterhaltungswert stand in umgekehrt proportionalen Verhältnis zur Stellung des Einzelhandels im Kaufhaus aus volkswirtschaftlicher Sicht: Denn dieser hatte nie mehr als 1-15 % des nationalen Gesamt-Einzelhandelsvolumens in den Kaufhäusern dieser Welt umgesetzt. Der übergroße Rest des Einzelhandels findet bis heute anderswo statt – auf Märkten, in Fachmärkten, kleinen und großen Geschäften sowie heute natürlich auch online.

Die Kulturgeschichte der Warenhäuser (nicht die weniger erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung) verlief dessen ungeachtet weiterhin spektakulär und lieferte großartige architektonische Highlights von Louis Sullivan und Joseph Maria Olbrich über Alfred Messel und Erich Mendelsohn bis zu Egon Eiermann und Helmut Rhode. In zahlreichen Überblickswerken – etwa dem Standardwerk von Jan Whitaker– sind sie ausführlich gewürdigt und dokumentiert: Selected Reading

Die „Gewerbe-Moderne“ reicht in logischer Konsequenz bis zur Digitalisierung der Künste, der Industrialisierung unserer Tage. Analog zu den modularen Konzepten der frühen Industrialisierung – etwa zur Elementbauweise im Crystal Palace, zur Vorfertigung generell, zum geometrischen Schulunterricht als Vorstufe zur Ornamentlehre der Wiener Moderne, Henry Coles Designschulen, Otto Wagners Funktionalismus („etwas Unpraktisches kann nicht schön sein“), Mies van der Rohes Maurerlehre und Ornamentzeichner-Ausbildung, Picassos Multiperspektive und zur Fotografie samt Stroboskop-Bewegungsaufnahmen – sind die digitalen Tools (Binärcode = Basismodul) das technische Werkzeug von heute – mit ähnlich weitreichenden Folgen.

Wie im Industriezeitalter kommt es in den Künsten, aber auch in der Gesellschaft generell darauf an, derartig potente Werkzeuge nicht zu unreflektierten Selbstläufern werden zu lassen, sondern einer „kreativen Intelligenz“ nutzbar zu machen (Gerald Bast). Die individuelle Kreativität als unverzichtbarer zweiter Bestandteil moderner und zeitgenössischer Kunst (neben dem beschriebenen technischen) kann so die Umwelt- und Alltagsgestaltung der näheren Zukunft auf eine positive Weise beeinflussen.