Die erfolgreiche Architekturausbildung an der 1867 gegründeten Wiener Kunstgewerbeschule war ein wesentlicher Faktor ihrer Akademisierung als selbstständige Hochschule im Jahre 1941. [1] Ab 1899 hatten Josef Hoffmann, Oskar Strnad, Heinrich Tessenow und Josef Frank hier ein vollwertiges Architekturcurriculum aufgebaut. Die Absolvent:innen erwarben damit ab 1941 eine Zugangsberechtigung zur staatlichen „Befugnis“ als Architekt:in und die Chance, öffentliche Aufträge zu übernehmen. [2]

Designausbildung in der Gründerzeit (1867–1899)

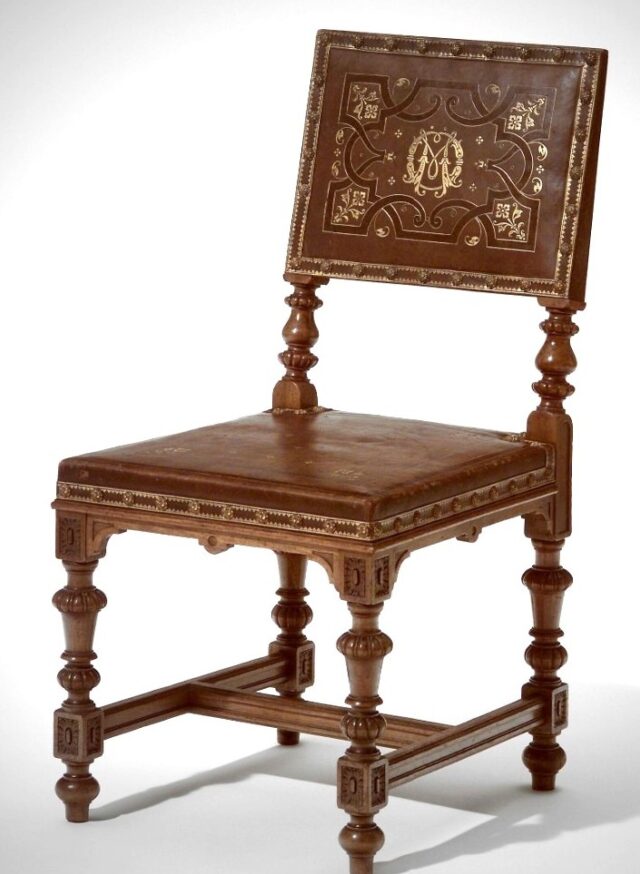

In der Wiener Kunstgewerbeschule lehrte die Fachschule für Architektur mit ihren drei Fachklassen für Architektur ursprünglich den Entwurf von Baudekor, Möbeln und Innenausstattung – nicht jedoch die Planung von Gebäuden, was der Akademie der bildenden Künste und der Technischen Hochschule vorbehalten war. In den Architekturklassen wurden Absolvent:innen der vorgeschalteten „allgemeinen Klassen“ sowie mindestens 16-jährige Jugendliche mit abgeschlossener Lehre aufgenommen.

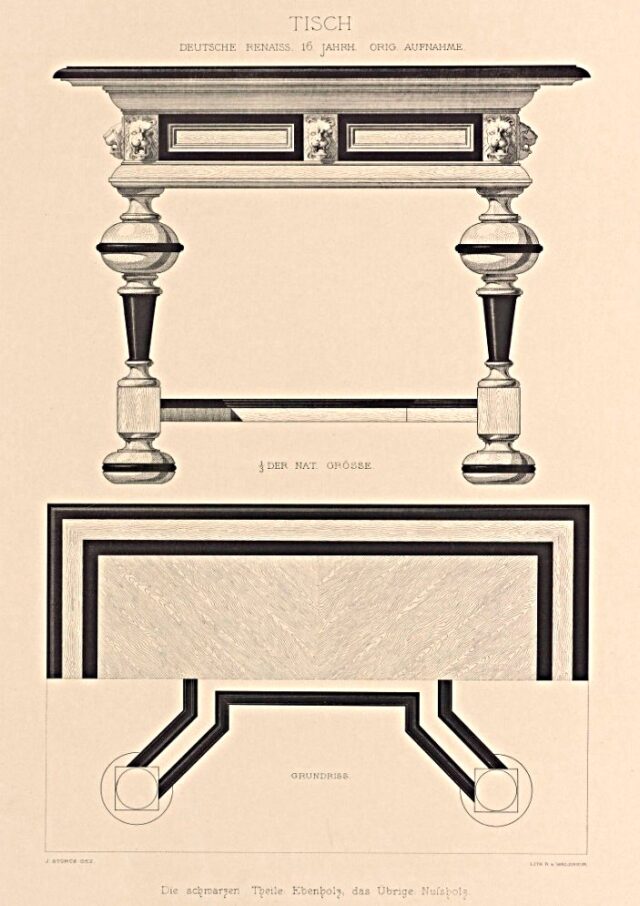

1873 beschrieb eine Festschrift Ziele und Inhalte der Ausbildung: „Den Gegenstand des Unterrichts bildet vorerst das Studium ausgeführter, in den Kreis dieser Fachschule gehöriger kunstindustrieller Objecte, verbunden mit

Erläuterungen über Stil, Materiale, Construction und über künstlerische und technische Durchbildung derselben und gleichzeitig die Anleitung zur Herstellung künstlerisch vollendeter und technischer Werkzeichnungen; für die fortgeschrittenen Zöglinge endlich das selbständige, stilgerechte Schaffen auf dem Gebiete der einschlägigen Kunstindustrie. Mithin eignet sich diese Fachschule vorzugsweise für Jene, welche sich mit Entwürfen der Totalanordnung der inneren Räume des Wohnhauses und der Kirche, dann jenen des Mobiliars und der Geräte in Holz, Metall, Stein, Glas, Thon, Porzellan usf. befassen.“ [3]

Die secessionistische Revolution (1899–1918)

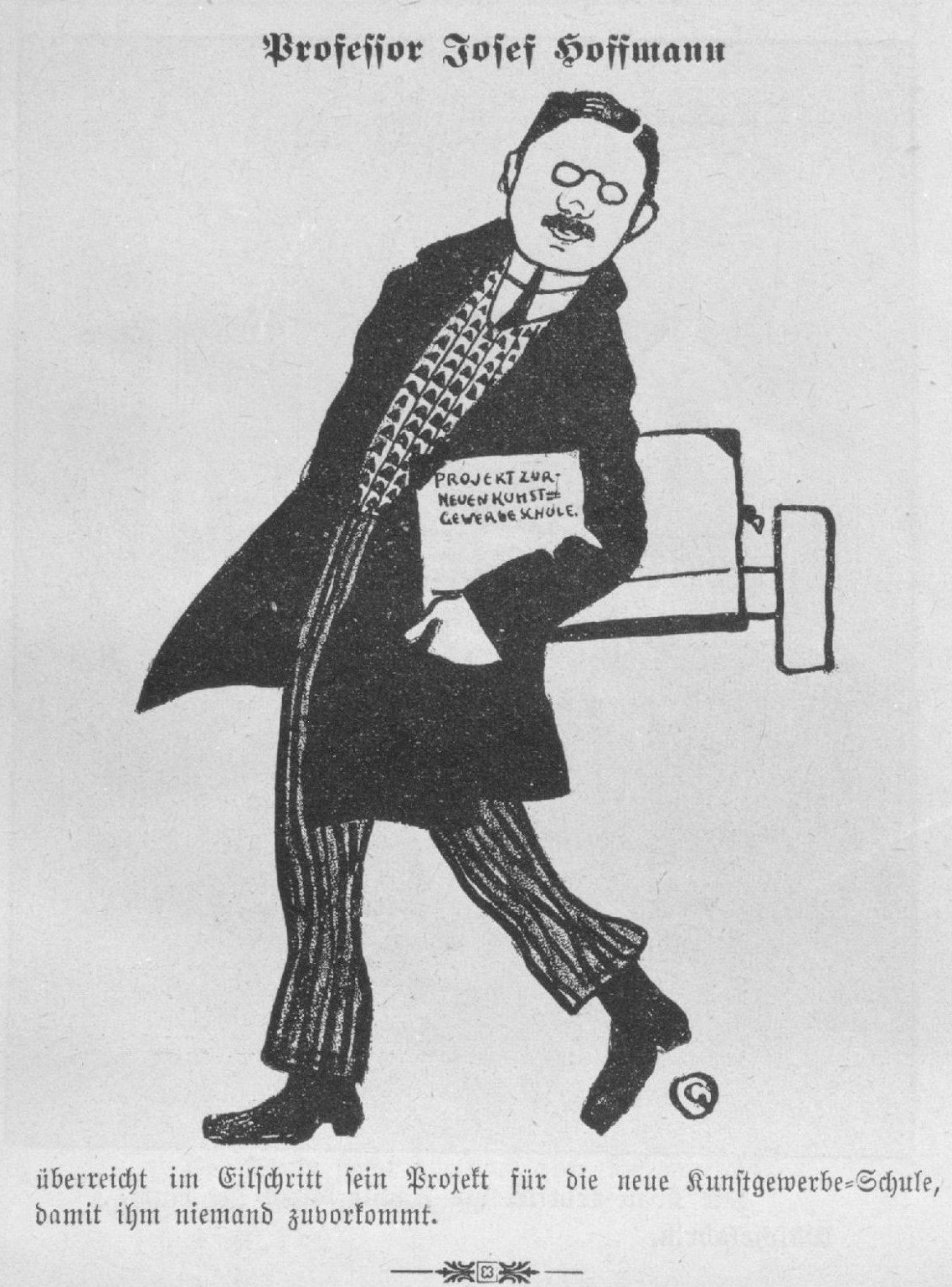

Um 1900 begann die Wiener Kunstgewerbeschule durch die Berufung einer Reihe von Künstlern aus dem Kreis der revolutionären Wiener Secession die limitierten Aufgaben der Architekturklassen und anderer Abteilungen stark auszuweiten. [4] Im Sinne der modernen Lebensreformbewegung erhob man nun den Anspruch auf gesamthafte Umweltgestaltung. Als Nachfolger von Josef von Storck, einem der drei ersten Professoren der Fachklassen für Architektur, wurde am 25. April 1899 auf Initiative von Otto Wagner als Kuratoriumsmitglied des Museums für Kunst und Industrie Josef Hoffmann bestellt. [5] Hoffmann war ein Schüler Wagners und 1897 Mitbegründer der Wiener Secession. Er strich das bislang obligate Studium historischer Objekte ersatzlos aus der praktischen Entwurfslehre in seiner Fachklasse. [6]

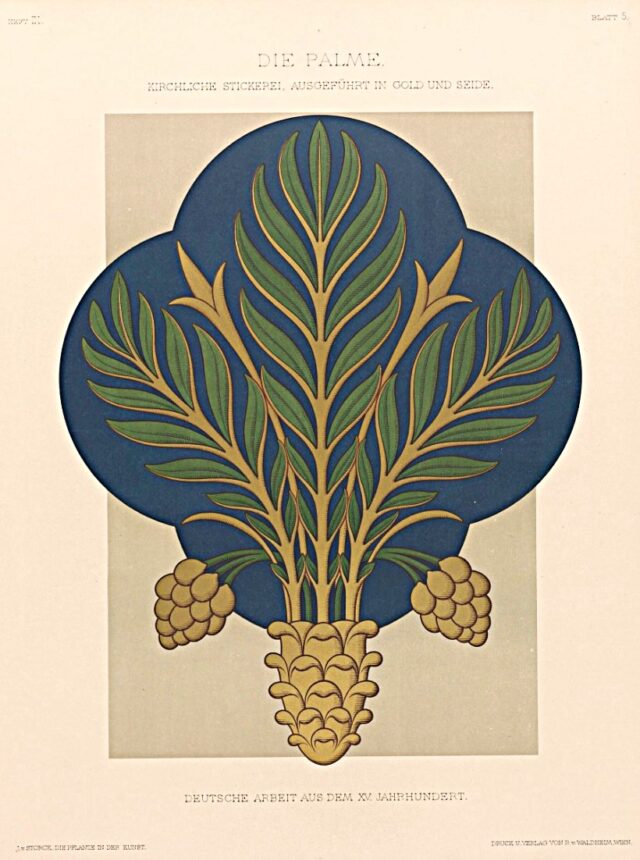

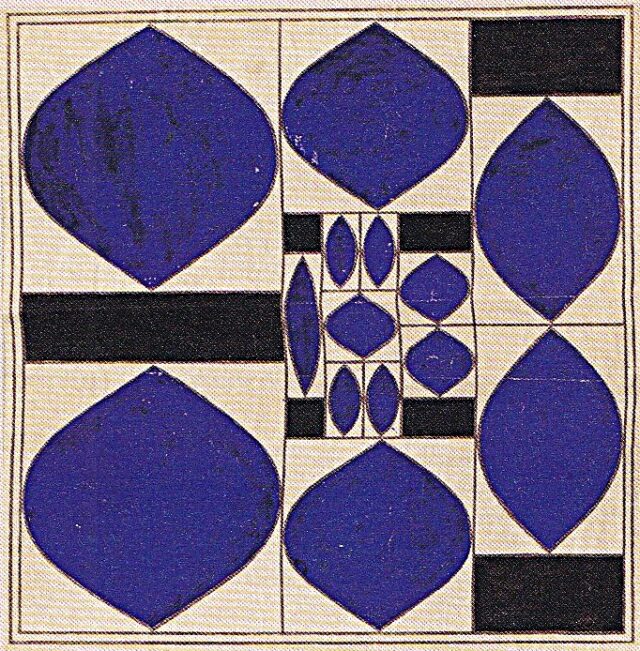

Klassische Dekorelemente wie Akanthusranken, Palmetten und Figurinen wurden bei Hoffmann durch abstrakte Formen wie Quadrat-, Streifen- und Punktmuster ersetzt. Sie entsprangen nun keinem Kanon mehr, sondern der individuellen Phantasie der Schüler:innen.

Die zweite revolutionäre Innovation Hoffmanns war sein Anspruch auf die künstlerische Gesamtgestaltung der Umwelt, getragen von einem quasi-religiösen Glauben an die soziale Heilkraft des Schönen. Spätestens ab 1903 entwarfen die Schülerinnen und Schüler der Fachklasse Hoffmanns – wie auch dieser selbst – nicht nur Gebrauchsgegenstände, sondern auch kleine Wohnhäuser mit Gärten und sogar ganze Siedlungen. [7]

So konnte die gesamte Umwelt nach einheitlichen künstlerischen Prinzipien im Sinne der industriekritischen Lebensreform gestaltet werden. Dieser Schritt löste jedoch eine Kettenreaktion an legistischen und institutionellen Folgen aus. Denn die Kunstgewerbeschule war eine berufsbildende höhere Schule der Sekundarstufe II und keine Hochschule – Architekten durften zu dieser Zeit nur von den Technischen Hochschulen und den Kunstakademien der Doppelmonarchie ausgebildet werden. Außerdem waren an der Wiener Kunstgewerbeschule schon seit der Gründung auch Frauen aufgenommen worden, die bis 1919 keinen Zugang zu den Technischen und Kunsthochschulen hatten. So war es völlig ausgeschlossen, dass junge Absolventen im Alter von rund 20 Jahren, zumal wenn sie Frauen waren, die seit 1860 etablierte staatliche Befugnis als Architekt:innen erwerben konnten. [8]

Förderung durch liberale Regierungen

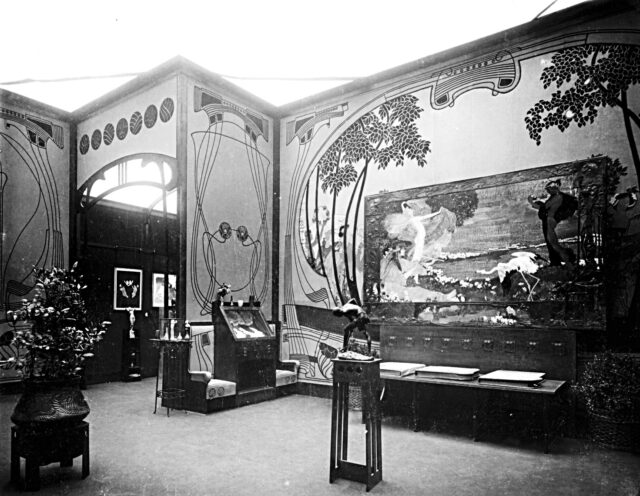

Hoffmanns revolutionäre Grenzerweiterung seines zugeteilten Fachs wäre wohl kaum an jeder staatlichen Kunstgewerbeschule toleriert worden. In Wien allerdings wurde sie mittels öffentlicher Aufträge des liberal geführten Unterrichtsministeriums an Hoffmann sowie seine Schülerinnen und Schüler tatkräftig gefördert. [9] Schon ein Jahr nach der Berufung Hoffmanns beauftragte ihn das österreichische Ausstellungskomitee mit der Gestaltung eines Raumes der Wiener Kunstgewerbeschule auf der Pariser Exposition Universelle im Grand Palais. [10]

Hoffmann entwarf dort auch einen Raum der Wiener Secession, was als weiterer Beleg für den „Akkord“ zwischen den privaten modernen Künstlerorganisationen und den staatlichen Stellen (Kunstgewerbeschule, Unterrichtsministerium, Handelsministerium) gewertet werden kann. 1911 folgte der Auftrag an Hoffmann für die Planung des österreichischen Pavillons bei der Internationalen Kunstausstellung in Rom, womit seine Position als Gestalter der Wahl für regierungsoffizielle Auftritte bei internationalen Kunstevents wie der Art-Déco-Ausstellung in Paris 1925 oder beim österreichischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig 1934 endgültig etabliert war.

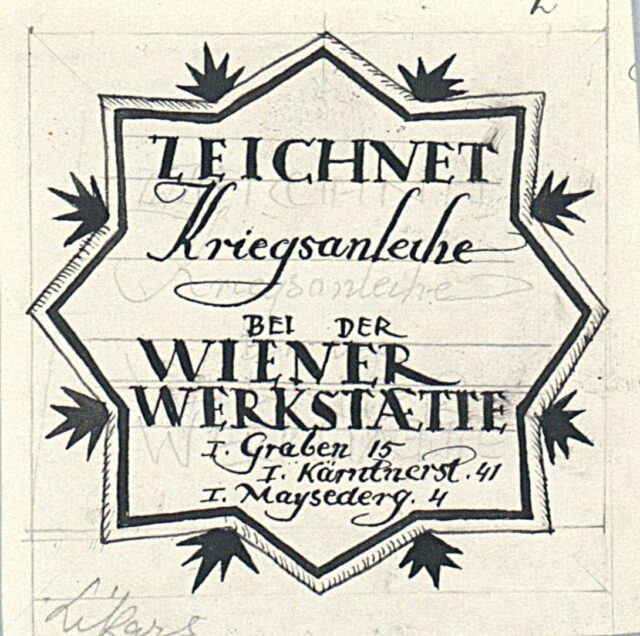

Ein wichtiger Faktor bei der Förderung der jungen Moderne durch das Unterrichtsministerium war zweifellos auch der professionelle Erfolg, den die jungen modernen Architekten aus Wien im In- und Ausland errangen. Josef Hoffmann etablierte sich 1903 mit der Gründung der Wiener Werkstätte gemeinsam mit Kolo Moser und Fritz Wärndorfer als führende Figur des Reform-Kunstgewerbes und demonstrierte mit der Errichtung des Palais Stoclet in Brüssel 1904–10 exemplarisch, wie ein modernes Wohnhaus mit Bauentwurf und Innenausstattung unter einem gemeinsam ästhetischen Ideal aller beteiligten Künstler – darunter auch Gustav Klimt – gelingen kann.

Die meisten jungen modernen Architekten Wiens entstammten der Schule und dem Atelier von Otto Wagner – etwa Joseph Maria Olbrich, der 1899 an die Künstlerkolonie Mathildenhöhe in Darmstadt berufen wurde und dort sowie in Düsseldorf erfolgreich als Architekt wirkte. Hubert Gessner errichtete 1902 das Arbeiterheim Favoriten und 1909–10 das sozialdemokratische Parteihaus und die Druckerei „Vorwärts“ in Wien. Jan Kotěra wurde 1899 an die Prager Kunstgewerbeschule berufen, gleichzeitig mit Hoffmann in Wien. Schon 1901 präsentierten die beiden ehemaligen Schulkollegen in einer gemeinsamen Ausstellung erste Erfolge ihrer eigenen Schulen. [11]

Josef Plečnik baute 1910–13 die erste Kirche Wiens aus Sichtbeton und wirkte 1911–20 ebenfalls an der Prager Kunstgewerbeschule. Bis um 1900 waren im österreichischen Teil der Doppelmonarchie, über 200 staatliche Gewerbeschulen entstanden, denen die Wiener Kunstgewerbeschule als nationales Spitzeninstitut diente. [12]

Das zweistufige Ausbildungsmodell: Allgemeine Abteilung und Fachklassen für Architektur

Ein Spezifikum der Wiener Kunstgewerbeschule war die „allgemeine Abteilung“, in der Pflichtschul-Absolvent:innen ab 14 Jahren ohne künstlerisch-technische Vorbildung eintreten und die grundlegenden künstlerischen Techniken sowie kulturhistorisches Wissen erwerben konnten. Nach zwei Jahren in der allgemeinen Abteilung konnte man in eine der Fachklassen für Architektur, Malerei oder Bildhauerei wechseln. Dieses Modell sollte Walter Gropius, der sich oft in Wien aufhielt und 1915–20 mit der Wiener Salonnière Alma Mahler verheiratet war, 1919 bei der Gründung des Bauhauses in Weimar übernehmen.

Zehn Jahre nach dem Amtsantritt von Josef Hoffmann konnte 1909 mit der Berufung von Oskar Strnad an die allgemeine Abteilung eine weitere Position der Wiener Moderne an der Kunstgewerbeschule etabliert werden. Strnad entstammte nicht der Schule Otto Wagners, sondern jener von Carl König an der Technischen Hochschule, wo er als einer der ersten betont intellektuellen modernen Baukünstler eine architekturhistorische Dissertation verfasste. [13] Danach arbeitete er in den Ateliers von Friedrich Ohmann sowie Fellner und Helmer. Mit Strnads Berufung konnte Josef Hoffmann in seiner weiterführenden Fachklasse nun Schülerinnen und Schüler übernehmen, die von Strnad bereits im Geiste der Moderne vorgeschult worden waren.

Die beiden anderen Fachklassen für Architektur leiteten zunächst noch Künstler aus der Gründergeneration der Schule, die sich auf Baudekor und Gebrauchsgegenstände beschränkten und den historischen Stilen verbunden blieben: 1876–1913 lehrte Hermann Herdtle, der am Stuttgarter Polytechnikum studiert hatte, an der Kunstgewerbeschule und 1878–1909 Oskar Beyer, ein Schüler von Josef Storck.

Frauen und Männer im Labor der Moderne

Über die konkrete Lehre und Entwurfsarbeit in Hoffmanns erster moderner Fachklasse für Architektur unterrichten uns die weitgehend erhaltenen Jahresberichte, die von den Professoren der Schulverwaltung vorzulegen waren. [14] Diese wertvollen Quellen vermitteln einen höchst anschaulichen Einblick in das vielfältige „Labor der Moderne“, das Hoffmann an der Wiener Kunstgewerbeschule betrieb: „Es wurden Entwürfe für Vorsatzpapiere, Stoffmuster, Druckmuster, Tapeten, Plakate, Möbel, Innenräume, kleinere und größere Bauten verfertigt. Auch wurden viele Entwürfe theils von Firmen, theils von Privaten zur Ausführung gekauft. Bei dem vom Verlag Koch ‚Kunst und Dekoration‘ ausgeschriebenen Concurrenzen hat die Schule fast die meisten Preise davongetragen. Ferner wurden in der Schule die Decorations- u. Kostümentwürfe für einige Stücke der Volksbühne verfertigt, ebenso hatte die Schule die sehr dankenswerte Möglichkeit, durch die Übergabe der vollständigen Inszenierung der Volksfeste im Dreherpark und in Pechlarn ihre Fertigkeit zu üben und für einen bestimmten Zweck alle Kräfte anzuspannen. Dies gilt hauptsächlichst für die Inszenierung und Costümierung der Pantomime ‚Tänzerin und Marionette‘ und des Lustspiels ‚Balder‘, welch letzteres im Verein mit der Schule Professor Česchka durchgeführt wurde. Eine kleine Ausstellung von Schülerarbeiten, die im Berliner Kunstgewerbeverein im letzten Spätsommer veranstaltet wurde, hatte allseits die Aufmerksamkeit auf die Leistungen der Schule gelenkt, auch wurde diese in vielen Kunstzeitschriften publizirt und besprochen. In letzter Zeit wurde im Einvernehmen mit dem Eisenbahnministerium der Versuch gemacht, die Frage der Arbeitercolonien durch die Schule zu studieren, um eventuelle Verschönerungen und Verbesserungen auf diesem allzu wichtigem Gebiet vorschlagen zu können.“ [15]

Die konsequente Beteiligung an Wettbewerben von Zeitschriften und an Ausstellungen waren wichtige Mittel, um die Moderne sichtbar zu machen. Hoffmann präsentierte seit 1901 fast jährlich Schülerausstellungen in verschiedenen Museen im In- und Ausland. Bei der Schulausstellung 1903 im benachbarten Museum für Kunst und Industrie zeigte er erstmals Entwürfe und Modelle von Einfamilienhäusern und erhob so öffentlich sichtbar den Anspruch auf alle Aufgaben der Architektur. [16] Die oben erwähnten Entwürfe für „Arbeitercolonien“ aus dem Schuljahr 1906/07 gehen noch einen Schritt weiter in Richtung sozialen Wohnbau – leider sind sie nicht erhalten.

In Josef Hoffmanns Klasse, an der üblicherweise zwischen 15 und 20 Studierende lernten, stieg der Frauenanteil zwischen 1899 und 1918 kontinuierlich an: Waren es im ersten Jahr Hoffmanns nur zwei Frauen, so fanden sich – auch kriegsbedingt – im Schuljahr 1917/18 nicht weniger als 17 Schülerinnen in seiner Architekturklasse. Vor Kriegsbeginn hatte ihr Anteil zwischen fünf und 36 Prozent der Studierenden betragen. Durch die Einberufungen schnellte er während des Krieges auf bis zu 85 Prozent. Die Schülerinnen bearbeiteten bei Hoffmann von Anfang an die gleichen Entwurfsprogramme wie die Schüler und beschränkten sich wie diese keineswegs auf Innenarchitektur. Ihre Arbeiten wurden gleichberechtigt ausgestellt und publiziert. Viele von ihnen spezialisierten sich allerdings in der Folge auf kunstgewerbliche Techniken, die sie im Rahmen der Wiener Werkstätte oder als freie Künstlerinnen praktizierten.

Bau- und Raumfragen

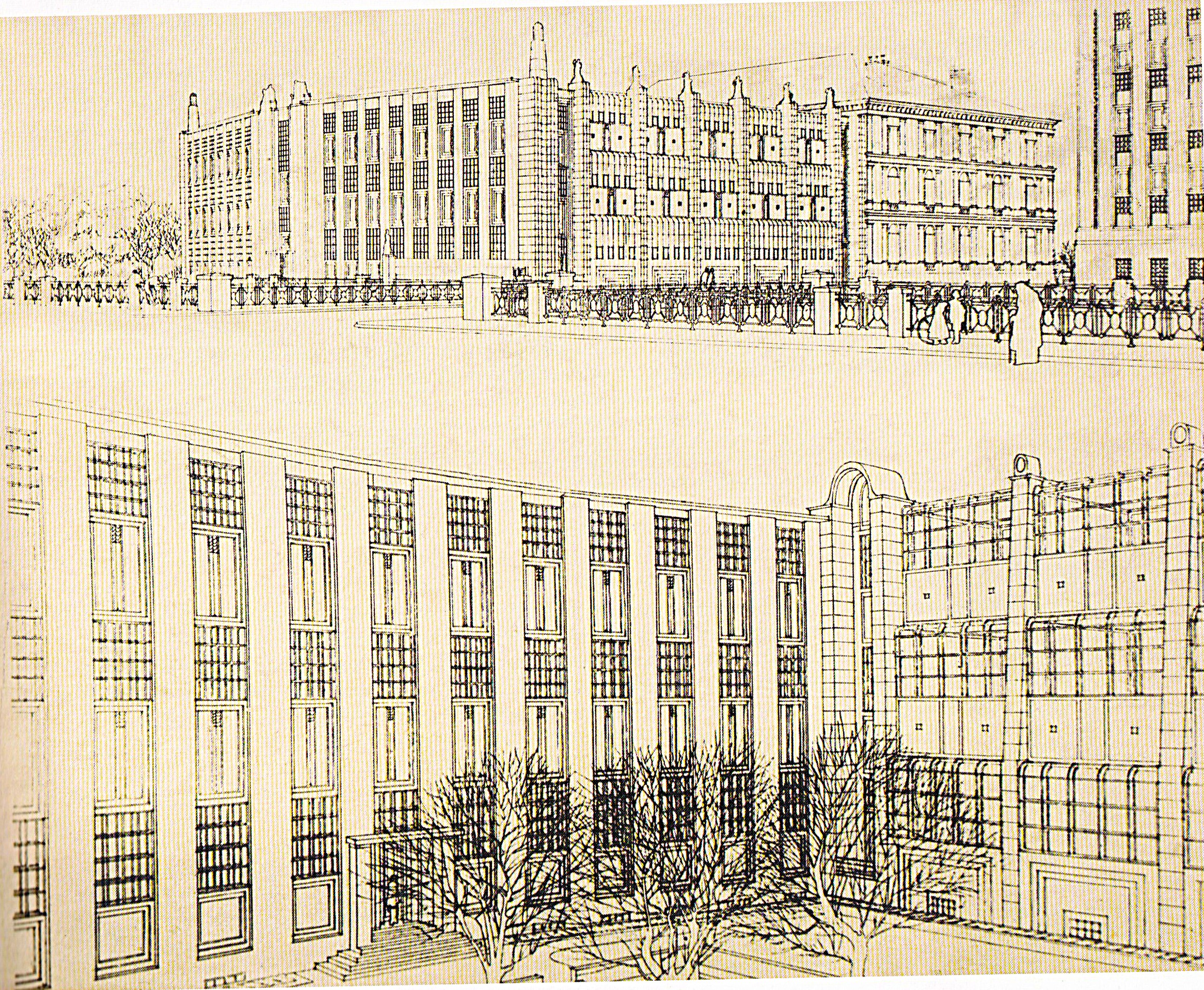

Ein weiterer wichtiger Schauplatz beim angestrebten Ausbau der Wiener Kunstgewerbeschule zur ersten modernen „Gesamtkunstschule“ Österreichs waren ihre Gebäude. [17] Das Schulhaus von Heinrich von Ferstel verfügte zwar über eine prominente Lage direkt an der Ringstraße, allerdings war es als Standard-Schultyp konzipiert worden: Rund um zwei Innenhöfe waren die Klassenräume auf drei Ebenen angelegt und über ein zentrales Treppenhaus sowie einhüftige Korridore erschlossen. Die Klassenräume waren groß und hoch genug für den theoretischen und Zeichenunterricht, allerdings gab es – auch aus Kostengründen – keine Werkstätten, keine Bildhauerateliers mit ausreichender Raumhöhe und nur wenige nordseitig verglaste Atelierräume. [18] Dies entsprach zwar der limitierten Gründungsidee der Schule, nicht jedoch dem Streben der jungen Professoren aus der Wiener Secession nach Gesamtgestaltung und Integration mit dem Handwerk.

So entwarf Josef Hoffmann zwischen 1901 und 1909 für den durch die Wienfluss-Regulierung entstandenen Bauplatz hinter der Schule mehrere avancierte Ausbauprojekte, die allerdings – so wie die alternativen Planungen vor 1918 von Ludwig Baumann, Oskar Beyer, Ernst Pliwa/Richard Greiffenhagen, Eduard Zotter und Heinrich Tessenow – allesamt am zähen Widerstand der Aufsichtsbehörde scheiterten. Im Gegensatz zum benachbarten Museum, das 1906–08 einen Anbau mit großen Ausstellungssälen von Ludwig Baumann erhielt, konnte die Kunstgewerbeschule erst 1960–65 ihren sechsgeschossigen Zubau von Karl Schwanzer und Eugen Wörle realisieren. Die Konsolidierung des Campus erfolgte erst 2014–19 mit dem Umbau eines benachbarten ehemaligen Gebäudes der Finanzverwaltung durch die Architekten Riepl, Riepl & Bammer sowie die Anmietung von Teilen des ehemaligen Postsparkassengebäudes von Otto Wagner aus den Jahren 1902–12. [19]

Die Ära Tessenow (1913–1919)

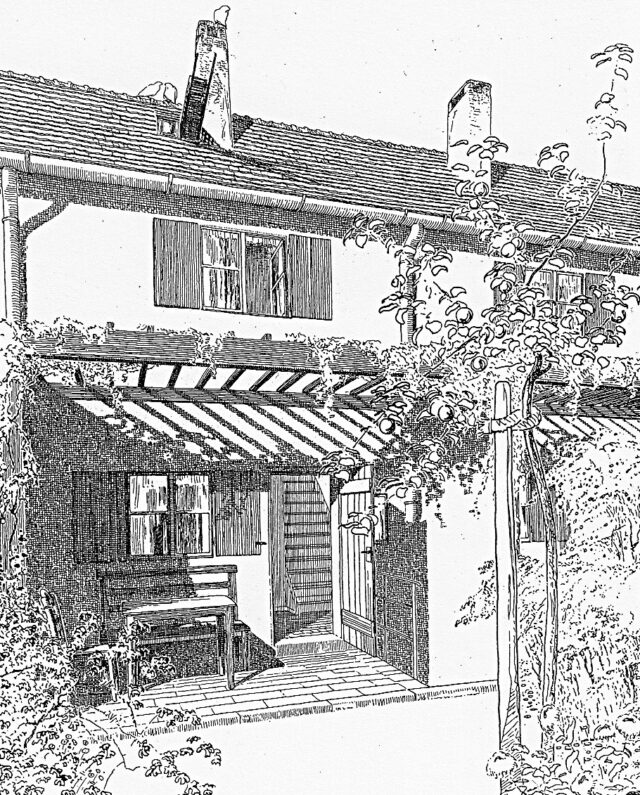

Wohl auch wegen intensiven Lobbyings von Josef Hoffmann wurde 1913 als Nachfolger von Hermann Herdtle der deutsche Pionier der Lebensreform und Siedlerbewegung Heinrich Tessenow als Leiter einer der drei Fachklassen für Architektur berufen. [20] Hoffmann hatte spätestens seit der 3. Deutschen Kunstgewerbeausstellung in Dresden 1906, die zur Gründung des Deutschen Werkbundes unter seiner und Joseph Maria Olbrichs Mitwirkung 1907 in München führte, beste Kontakte zur deutschen Reformbewegung gepflegt. Neben Hoffmann, Olbrich und der Wiener Werkstätte fanden sich unter den 24 Gründern des Werkbundes unter anderem auch Karl Schmidts Deutsche Werkstätten für Handwerkskunst in Dresden-Hellerau sowie die Saalecker Werkstätten. Der junge Architekt Heinrich Tessenow hatte 1904–05 in Saaleck (Sachsen-Anhalt) und 1909–10 bei Martin Dülfer an der Technischen Hochschule in Dresden unterrichtet sowie ab 1910 für Karl Schmidts moderne Werkssiedlung in Hellerau ein Festspielhaus und mehrere Siedlungshäuser geplant.

Mit diesem Hintergrund war er der ideale Kandidat der Wiener Kunstgewerbeschule für den Aufbau eines sozial orientierten Schwerpunktes beim einfachen Wohn- und Siedlungsbau. Wenn auch Tessenows Wiener Episode stark von den Auswirkungen des Krieges beeinträchtigt war und bereits 1919 mit seiner Berufung an die Technische Hochschule in Dresden endete, so übte sie dennoch eine starke Wirkung auf die Wiener Kunstgewerbeschule und die moderne Architektur Österreichs aus. Dafür stehen insbesondere seine beiden bekanntesten Schüler Margarete Schütte-Lihotzky und Franz Schuster, auf die weiter unten näher eingegangen wird. Außerdem verfasste Tessenow in Wien seine einflussreichen Bücher „Hausbau und dergleichen“ (1916) sowie „Handwerk und Kleinstadt“ (1919).

Staatliche „Befugnis“ als Bedingung der Berufspraxis

Der Anspruch der Fachklassen für Architektur als vollwertige Architekturfakultät, der seit der Berufung Josef Hoffmanns 1899 erhoben wurde, kollidierte sowohl mit dem Berufsrecht der Architekten als auch mit der Gründungsidee der Kunstgewerbeschule. Diese hatte ja den Baudekor und die Inneneinrichtung als Aufgaben der Fachklassen für Architektur definiert, nicht jedoch die Planung ganzer Häuser und sonstiger Hochbauten, der in Politik und Verwaltung als Aufgabe für Akademiker verstanden wurde. Von 1860 bis 1918 durften nur die fünf Technischen Hochschulen des österreichischen Teils der Habsburgermonarchie (Wien, Graz, Prag, Brünn und Lemberg) und die Kunstakademien „befugte“ Architekten ausbilden. 1860 wurden die ersten Gesetze für den Staatsbaudienst [21] und für die „Privattechniker“ erlassen. Die „behördlich autorisirten Privattechniker“ wurden in „Civil-Ingenieure für alle Baufächer“, „Architekten“ und „Geometer“ unterteilt. Sie waren befugt, „die Durchführung von geometrischen Messungen, Erstellung von Plänen (…), Ausführung von Bauten, Schätzungen von Gebäuden, wissenschaftliche Untersuchungen zu Thema Baukunst sowie Gutachten zu Plänen“ zu übernehmen. [22] Für die Erteilung dieser Befugnis war eine fünfjährige Berufspraxis nachzuweisen sowie eine Fachprüfung bei den Landesverwaltungen vor einer Kommission aus Staatbeamten, Professoren und praktizierenden Architekten abzulegen. Die „Pläne, Akten und Gutachten (der Privattechniker) wurden den Dokumenten staatlicher Behörden gleichgestellt, das heißt, auf ihrer Grundlage konnten zum Beispiel Baubewilligungen erteilt werden.“ [23] Für die Praxis der Architekten war die Befugnis, Baupläne ohne weitere technische Prüfung bei der Baubehörde zur Genehmigung einzureichen, das entscheidende Privileg. Verfügte ein Planer über keine Befugnis, musste er seine Pläne von einem befugten „Privattechniker“ (später: Ziviltechniker) prüfen und einreichen lassen. In der Praxis war dies vor allem bei Ausschreibungen öffentlicher Planungsaufträge relevant und stellte damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die befugten Architekten dar.

1913 erreichten die Ingenieure und Architekten die von mehreren ihrer Privatvereine seit langem angestrebte Errichtung einer gesetzlichen Berufsvertretung in Form von Kammern nach dem Vorbild der Juristen, Ärzte, Apotheker, Notare und anderer Freiberufler. Am 2. Jänner 1913 wurde das Gesetz über die Errichtung von Ingenieurkammern für die „behördlich autorisierten Privattechniker“ und die Bergbauingenieure erlassen. [24] Am 7. Mai 1913 folgte die „Verordnung betreffend die Ziviltechniker (Zivilingenieure und Zivilgeometer)“, in der die Rechte und Pflichten der Techniker festgeschrieben wurden. [25] Der Begriff der „Privattechniker“ wurde nun durch jenen der „Ziviltechniker“ ersetzt. Außerdem wurden die „Zivilingenieure für Architektur und Hochbau“ als eine von neun Ingenieur-Berufsgruppen angeführt und mit weiter präzisierten Befugnissen ausgestattet. Auch die Erlangung der behördlichen Befugnis wurde neu geregelt. Der dafür nötige Befähigungsnachweis umfasste drei Punkte: „a) die Zurücklegung der entsprechenden Fachstudien, b) die praktische Verwendung in der vorgeschriebenen Art und Dauer, und c) die Ablegung einer Prüfung.“

Für die Ambition der Wiener Kunstgewerbeschule war hier insbesondere die Definition der Fachstudien schmerzlich: „Der Studiennachweis wird erbracht durch das Zeugnis einer inländischen Hochschule technischer Richtung über die Ablegung der letzten Staatsprüfung oder der Diplomprüfung oder über die Erlangung des Doktorates aus dem entsprechenden Fache, und zwar (…) für Zivilingenieure für das Bauwesen, für Architektur und Hochbau (…) an der betreffenden Fachabteilung einer technischen Hochschule“. Die Ziviltechnikerprüfung, die nach drei Praxisjahren abzulegen war, umfasste „Volkswirtschaftslehre, österreichisches Verwaltungsrecht und die in das Fach des Kandidaten einschlagenden Gesetze und Verordnungen“.

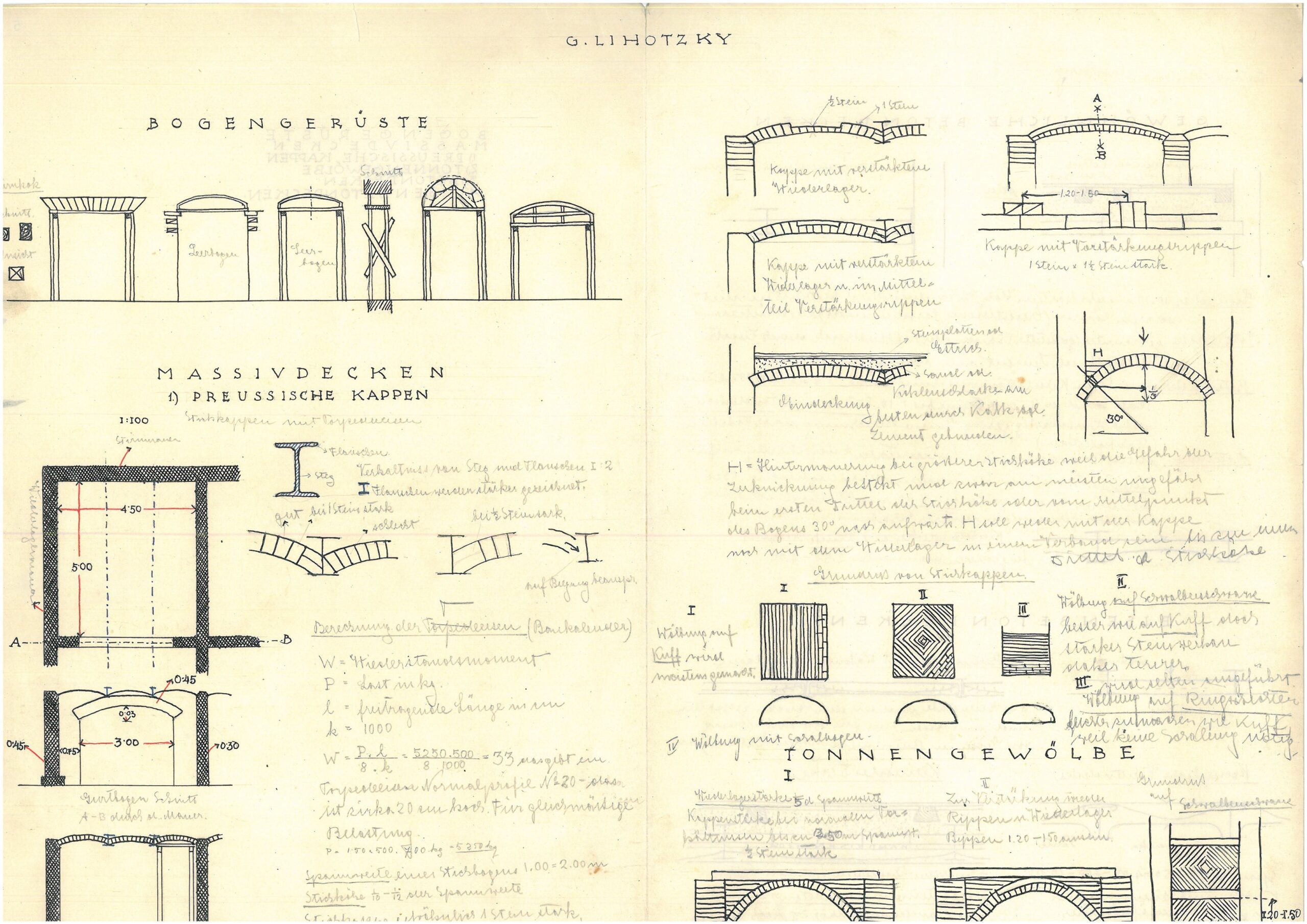

„Unbefugtes“ Planen: Franz Schuster und Margarete Lihotzky

Angesichts dieser gesetzlichen Regelung der Berufspraxis der Architekten verzichtete die Architekturabteilung an der Kunstgewerbeschule jedoch keineswegs auf ihren Anspruch, „vollwertige“ Architekten und Architektinnen auszubilden. Als erste Reaktion führte man beim Architekturcurriculum nun technische „Hilfsfächer“ wie etwa Baukonstruktion ein. Die Einschränkung der Befugnis auf Absolventen der Technischen Fakultäten in Österreich und der Akademie der bildenden Künste in Wien hielt zahlreiche Absolvent:innen der Kunstgewerbeschule nicht davon ab, dennoch Häuser und Siedlungen zu planen. Zwei prominente Beispiele dafür sind Franz Schuster (1892–1872) und Margarete Lihotzky (1897–2000). [26]

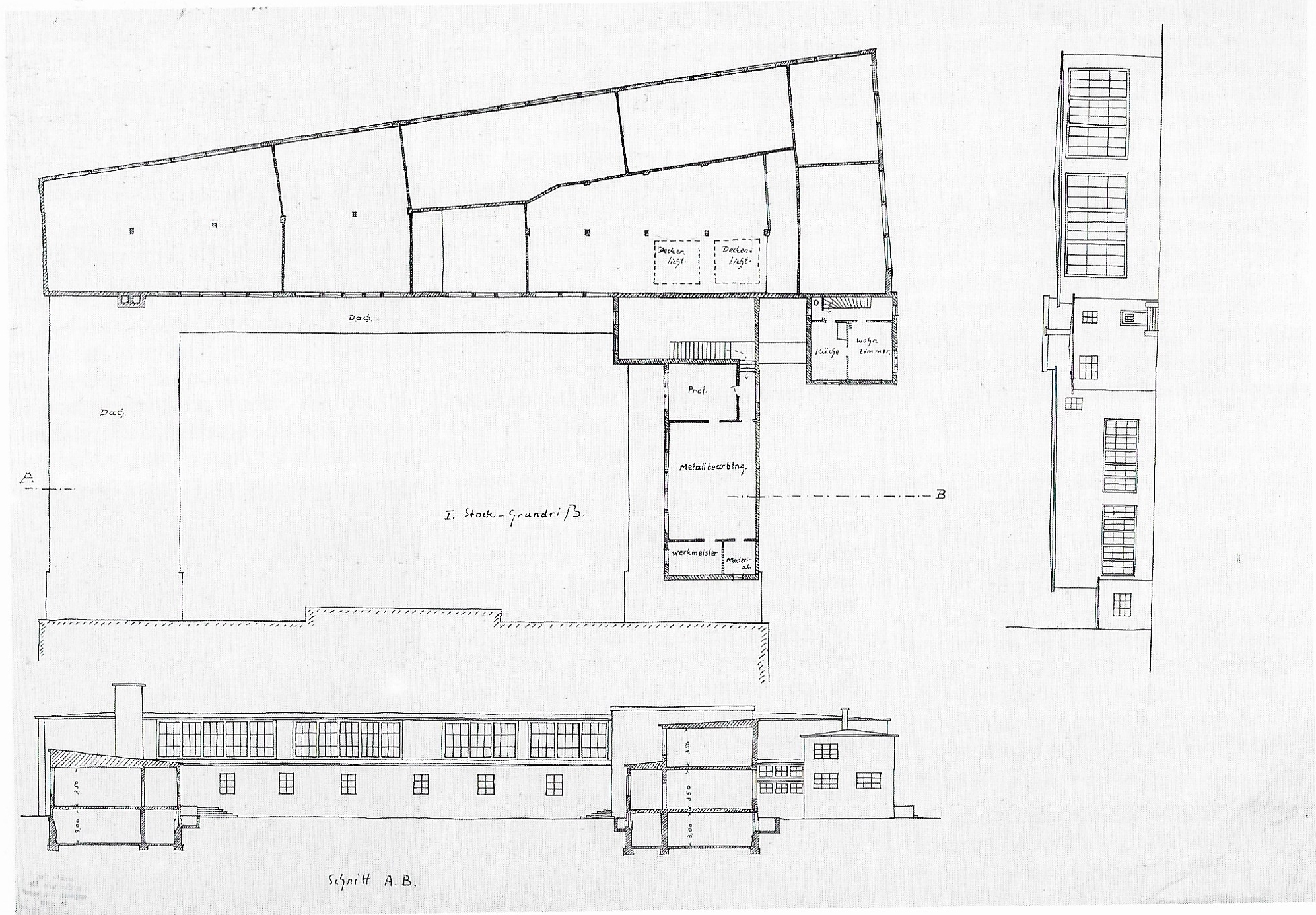

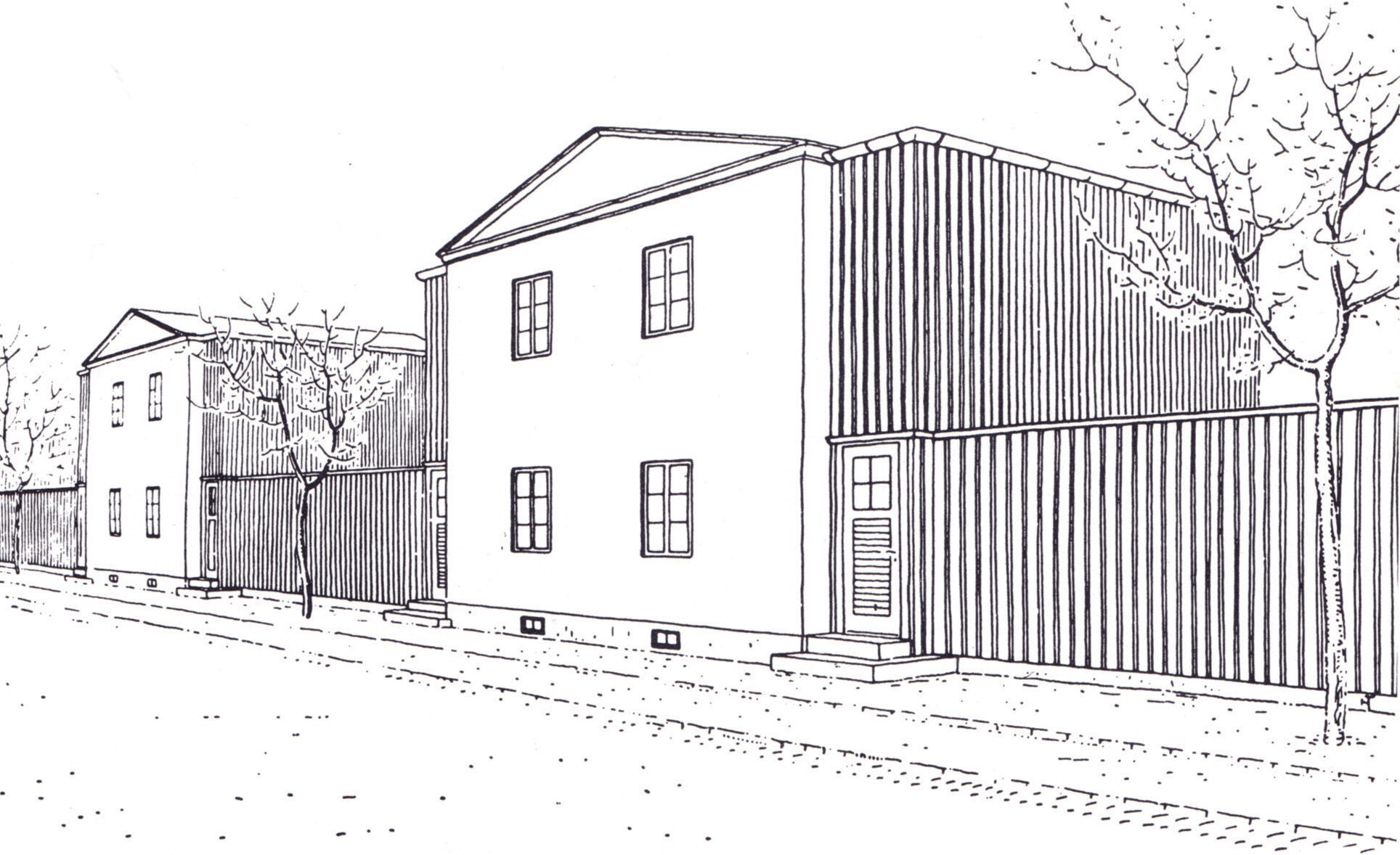

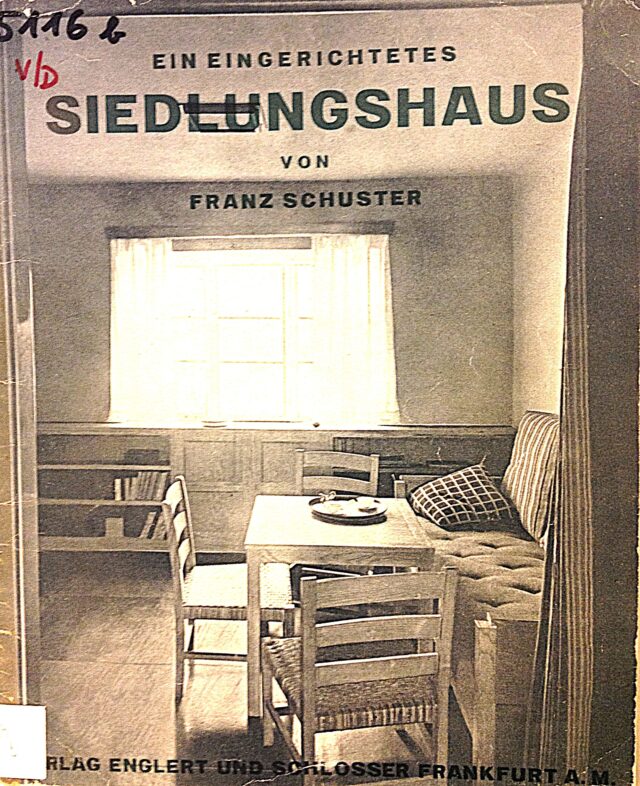

Franz Schuster hatte 1912–16 bei Oskar Strnad und Heinrich Tessenow studiert und wirkte 1916–18 als Assistent an dessen Fachklasse für Architektur. 1919 ging er mit Tessenow nach Dresden und unterstützte ihn bei den Planungen zur Gartenstadt Hellerau. 1922–23 war er selbstständiger Architekt in Dresden und 1923–25 Chefarchitekt des Verbandes für Siedlungs- und Kleingartenwesen in Wien, der 1920 von Otto Neurath gegründet worden war. Neurath war Mitglied des Wiener Kreises der Philosophie um Moritz Schlick, Gründer des Wiener Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums sowie Erfinder des global verbreiteten visuellen Statistiksystems Isotype.

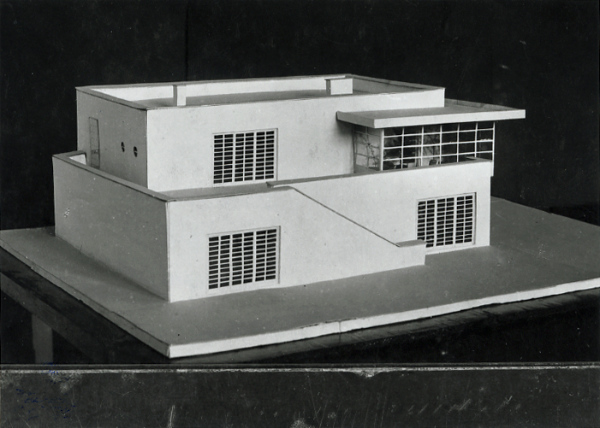

1923–24 plante Schuster gemeinsam mit Franz Schacherl ohne „Befugnis“ im Sinne der obigen Gesetze die städtischen Siedlung Am Wasserturm in Wien. 1927–36 entwarf er im Stab des Frankfurter Siedlungsdezernenten Ernst May mehrere soziale Wohnbauprojekte der Stadt [27] und lehrte 1928–33 an der dortigen Kunstgewerbeschule. [28] 1937 kehrte er schließlich als Nachfolger Josef Hoffmanns an die Wiener Kunstgewerbeschule zurück, wo er über drei grundverschiedene politische Systeme hinweg bis 1965 lehrte und ab 1945 eine zentrale Rolle im Wiederaufbau sowie im sozialen Wohnbau der Stadt Wien spielte. Als Hochschulprofessor besaß er nun eine Architektenbefugnis kraft seiner staatlichen Position.

Jahrelang „unbefugt“ plante etwa auch der prominente Otto Wagner-Schüler Hubert Gessner, eine zentrale Figur des „Roten Wien“ mit zahlreichen Bauten für die Sozialdemokratische Partei und Wohnbauten für die Stadt Wien. Erst im Jahre 1926 erwarb er die staatliche Befugnis. [29]

Nach der Berufung Heinrich Tessenows 1913 wurde der Wechsel von der Gründergeneration zur Moderne an der Wiener Kunstgewerbeschule 1914 mit der Neubesetzung der dritten Fachklasse für Architektur abgeschlossen. Als Nachfolger von Oskar Beyer übernahm nun Oskar Strnad, der bereits seit 1909 an der allgemeinen Abteilung unterrichtet hatte und dort parallel weiterhin bis 1918 lehrte. Auch in Strands Fachklasse studierten zahlreiche Frauen. Margarte Lihotzky etwa stammte aus bürgerlichem Hause und hatte bereits 1915–17 in der Allgemeinen Abteilung bei Strnad studiert.

1918 absolvierte sie bei Heinrich Tessenow das „Hilfsfach Baukonstruktion“. Nach Praxisjahren in Wien und Holland arbeitete Lihotzky ab 1920 unter anderem für Adolf Loos an dessen Siedlung Friedensstadt und mit Ernst Egli an dessen Siedlung Eden. Wie Franz Schuster war sie 1922–25 im Wiener Verband für Siedlungs- und Kleingartenwesen tätig. Von der Stadt Wien wurde Lihotzky 1924 mit der Planung eines Bauteils des Wohnhauskomplexes Otto-Haas-Hof beauftragt.

1926–30 war sie im Frankfurter Hochbauamt tätig, wo sie die bekannte Frankfurter Küche entwickelte und ihren Ehemann Wilhelm Schütte kennenlernte. [30] Anders als Schuster ging sie jedoch nicht nach Wien zurück, sondern 1930 mit Ernst May, Hannes Meyer und Wilhelm Schütte in die Sowjetunion, wo sie mit Unterbrechungen bis 1937 blieb und unter anderem Kindergärten in Magnitogorsk plante. [31]

1932 plante Schütte-Lihotzky ein Haus für die Wiener Werkbundsiedlung. 1937/38 lebte das Ehepaar Schütte in Paris und danach in Istanbul, wo man im Kreis um Clemens Holzmeister verkehrte. 1941 ging Schütte-Lihotzky zurück nach Wien, um sich am kommunistischen Widerstand zu beteiligen. Nach einem Verrat durch den Gestapo-Spitzel Kurt Koppel wurde sie inhaftiert, zu 15 Jahren Haft verurteilt und 1945 befreit. [32] Danach konnte sie nur mehr wenige Kindergärten planen, wirkte jedoch als engagierte Friedensaktivistin und Publizistin.

Exemplarische Karrieren der 1930er bis 1960er Jahre

Als mittlerweile weithin renommierte moderne Architekturschule zogen die beiden nach dem Abgang von Tessenow verbliebenen Architekturklassen von Josef Hoffmann und Oskar Strnad bzw. ihrer Nachfolger Franz Schuster und Oswald Haerdtl in der Ersten Republik (1918–34) und in der christlich-sozialen Kanzlerdiktatur (1934–38) eine internationale Schülerschaft beiderlei Geschlechts an. [33] So vielfältig Identität und Provenienz der Schüler:innen war, so vielfältig verliefen auch ihre späteren Karrieren vor dem Hintergrund der umwälzenden zeithistorischen Ereignisse. Vier typische Profile zeigen die Laufbahnen von Gabriel Guevrekian (1892–1970), Rosa Weiser (1897–1982), Ernst Anton Plischke (1902–92) und Fritz Janeba (1905-1983).

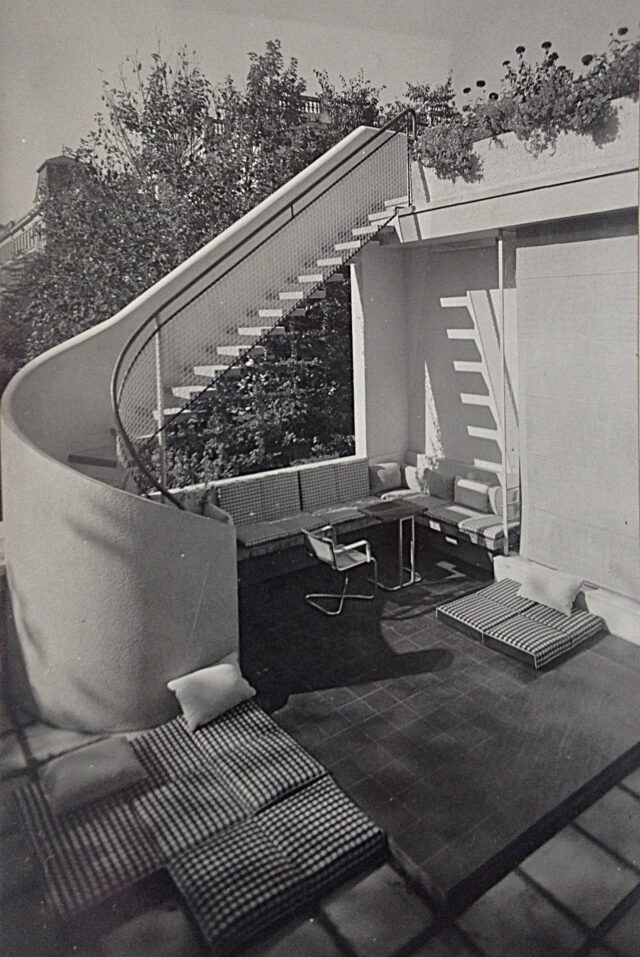

Gabriel Guevrekian war ein Sohn des armenischen Juweliers Simon Guevrekian, der in Teheran lebte und seine Kinder Gabriel und Lydia [34] 1910 zu einem Bruder nach Wien geschickt hatte. Ihre Jugend hatten die Geschwister in Istanbul verbracht, von wo sie die Familie vermutlich im Zuge des jungtürkischen Genozides an den Armeniern 1915/16 in den Iran floh. Gabriel studierte an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Oskar Strnad in der allgemeinen Abteilung (1915/16) und in seiner weiterführenden Fachklasse für Architektur (1917–20). Das „Hilfsfach Baukonstruktion“ besuchte er 1917/18 bei Heinrich Tessenow und 1919/20 bei Josef Frank. [35] 1922–26 arbeitete er in den Ateliers von Josef Hoffmann und Josef Frank in Wien sowie als Mitarbeiter und Partner bei Robert Mallet-Stevens in Paris. 1928 wurde er auf Winsch von Le Corbusier Generalsekretär der neugegründeten Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM).

1932 plante er ein Haus in der Wiener Werkbundsiedlung und wirkte 1933–37 als Stadtarchitekt in Teheran. 1940 war er wieder in Paris, 1946 lehrte er an der Staatlichen Schule für Kunst und Handwerk in Saarbrücken, 1948/49 in Auburn, Alabama und 1949–69 in Urbana-Campaign, Illinois. [36]

Die Laufbahn von Rosa Weiser steht für eine typische Architektinnenkarriere, die in der Wiener Kunstgewerbeschule ihren Ausgang nahm. Die Tochter eines Salzburger Schneidermeisters hatte in Salzburg die Bürgerschule absolviert, bevor sie 1920 in die Klasse von Karl Witzmann an der allgemeinen Abteilung eintrat.

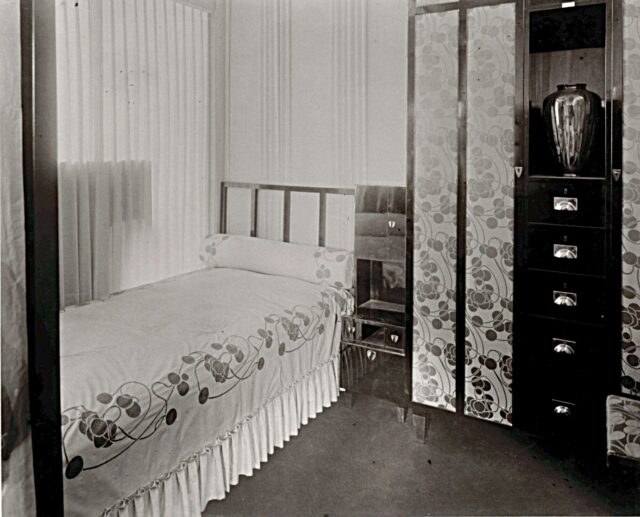

Bei der Aufnahme gab sie als Berufswunsch noch „Innenarchitektur“ an. [37] 1921–25 lernte sie an der Fachklasse für Architektur bei Oskar Strnad und absolvierte das „Hilfsfach Baukonstruktionslehre“ bei Josef Frank. Wie Margarete Schütte-Lihotzky arbeitete sie zunächst im Österreichischen Verband für Siedlungs- und Kleingartenwesen. Danach war sie für Josef Franks und Oskar Wlachs Unternehmen Haus und Garten tätig, das von Gebrauchsgegenständen über Interior Design bis zur Bauplanung alles für das moderne Wohnen aus einer Hand lieferte.

1932 richtete sie ein Haus von Gerrit Rietveld in der Wiener Werkbundsiedlung ein. 1949 konnte sie – nachdem die Kunstgewerbeschule 1941 zur Hochschule erhoben worden war und sie über ausreichend viele Praxisjahre verfügte – die Ziviltechnikerprüfung ablegen und die staatliche Befugnis als Architektin erwerben. In der Folge plante sie mehrere Wohnhäuser für die Gemeinde Wien. [38]

Auch die Laufbahn von Ernst Anton Plischke ist von der Bildungspolitik und den einschneidenden historischen Ereignissen des frühen 20. Jahrhunderts geprägt. 1919 trat der Sohn des Klosterneuburger Architekten Anton Plischke bei Karl Witzmann in die Allgemeine Abteilung der Wiener Kunstgewerbeschule ein und gab als Berufswunsch Kunsttischler an. 1920–23 studierte er in der Fachklasse für Architektur von Oskar Strnad und absolvierte die Baukonstruktionslehre bei Josef Frank. Im Abgangszeugnis wurde vermerkt: „Seine Hauptbeschäftigung war (das) Entwerfen von Möbeln und Häusern, vom Einfachen bis zum Monumentalen“. [39] Damit hatte sich Plischkes ursprünglicher Berufswunsch als Kunsttischler zum Anspruch auf eine vollumfängliche Architektenpraxis entwickelt. Um diese mittels staatlicher Ziviltechnikerbefugnis erreichen zu können, trat er 1923 in die Meisterschule von Peter Behrens an der Wiener Akademie der bildenden Künste ein, die er 1926 absolvierte. Nach dem vorgeschriebenen Praxisjahren bei seinem Vater Anton Plischke, in der Bauabteilung des Wiener Magistrates, im Privatatelier von Peter Behrens, bei Haus & Garten von Frank & Wlach sowie bei Albert Buchman und Ely Jacques Kahn in New York eröffnete Plischke 1930 sein eigenes Atelier in Wien und konnte 1932 die Befugnis als Ziviltechniker erwerben.

Nach einer außerordentlich erfolgreichen Praxis in den 1930er Jahren im Sinne der Moderne von Le Corbusier (Arbeitsamt Wien-Liesing, 1930/31; Staatspreis 1934 für das Landhaus des Malers Walter Gamerith am Attersee) emigrierte Plischke 1939 gemeinsam mit seiner jüdischen Frau Anna nach Neuseeland, wo er 1948–63 in Auckland gemeinsam mit Cedric Price und Bob Fantl zwei weitere höchst erfolgreiche Architekturbüros betrieb. 1963 kehrte er als Professor an die Wiener Akademie der bildenden Künste zurück.

Analog konnte Fritz Janeba (1905–83), der 1925–30 ebenfalls bei Karl Witzmann und Oskar Strnad an der Wiener Kunstgewerbeschule studiert hatte und mit seiner jüdischen Freundin und Studienkollegin Käthe Pollak nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland nach Australien geflüchtet war, 1967 als Nachfolger von Franz Schuster zurück an die damalige Hochschule für angewandte Kunst berufen werden.

Christlich-soziale Kanzlerdiktatur (1934–1938)

Der Konflikt der Wiener Kunstgewerbeschule insbesondere mit der Akademie der bildenden Künste bezüglich der Architektenausbildung erfuhr im „Ständestaat“ (der christlichsozialen Kanzlerdiktatur zwischen 1934 und 1938) eine neue Dynamik. [40] Clemens Holzmeister, seit 1924 Leiter einer Architekturschule an der Akademie, avancierte nun zum „Staatsrat für Kunst“ und beeinflusste wesentlich die Kulturpolitik des autoritären Regimes.

1934 wurde Max Fellerer, ein ehemaliger Büromitarbeiter von Josef Hoffmann (1919–26) und seit 1927 Assistent von Holzmeister an der Akademie, als neuer Direktor der Wiener Kunstgewerbeschule bestellt.

Bereits 1936 distanzierte sich Franz Schuster, der 1937 als Nachfolger Josef Hoffmanns berufen werden sollte, ganz im Sinne der kollektivistischen Bestrebungen des aufgestiegenen Kommunismus, Nationalsozialismus und Faschismus vom „Individualismus“ der Wiener Moderne zugunsten kollektiver Ziele.

Er forderte eine Professionalisierung sowie Spezialisierung der Kunstgewerbeschule auf den Wohnbau. Sie müsse „ihre Schüler der Architekturklasse aus den Kreisen der Baufachschulen bekommen und sie nicht im Sinne der Akademie- und Hochschulerziehung zu Künstlerindividualitäten erziehen, sondern zu Trägern einer Baugesinnung machen. (…) Sie muss ferner ihren Unterricht einstellen auf die notwendige Zu- und Unterordnung jeder Bauaufgabe zur Umgebung und Landschaft und sie als Teil einer größeren Aufgabe betrachten lehren. Sie muss sich aber auf die Gestaltung der Wohnbauaufgaben beschränken.“ [41] Nichtsdestotrotz spürt man einen Nachklang der Gesamtkunstwerk-Ideale der Secessionisten in einer weiteren Forderung Schusters: Im Sinne einer „Durchdringung unserer gesamten Umwelt mit einer Geschmackkultur sollten auch die Bauhandwerke gelehrt werden.“

Schließlich führte die Ziviltechniker-Verordnung von 1937 den Schutz der Berufsbezeichnung Architekt ein, die jetzt nur mehr Baukünstlern mit staatlicher Befugnis zustand. [42] Die Befugnis konnte aber weiterhin nur mit abgeschlossenem Hochschulstudium erworben werden. Das Bundesministerium für Handel und Verkehr konnte sie allerdings auch nach mehr als zehn Jahren selbstständiger Tätigkeit als Architekt und Begutachtung durch eine Fachkommission verleihen.

NS-Zeit (1938–1945)

Bald jedoch brachte Österreichs „Anschluss“ an NS-Deutschland am 13. März 1938 für die Architekturausbildung an der Wiener Kunstgewerbeschule eine unerwartet positive Wende. In der ambivalenten nationalsozialistischen Kunstpolitik spielte das Kunstgewerbe eine wichtige Rolle. Das Regime trieb einerseits die Industrialisierung – besonders in der Rüstung – massiv voran, nutzte andererseits jedoch die handwerkliche Produktion von Wohnbauten und Gebrauchsgegenständen als ideologisches Werkzeug. Die rhetorische Abgrenzung von der sozialistischen Serienbau-Moderne im Wohnbau und die Interpretation der Umweltgestaltung als eine Art nationales Kulturgut sollte sowohl Arbeit schaffen als auch die Identifikation der Konsumenten mit den traditionalistischen Formen fördern.

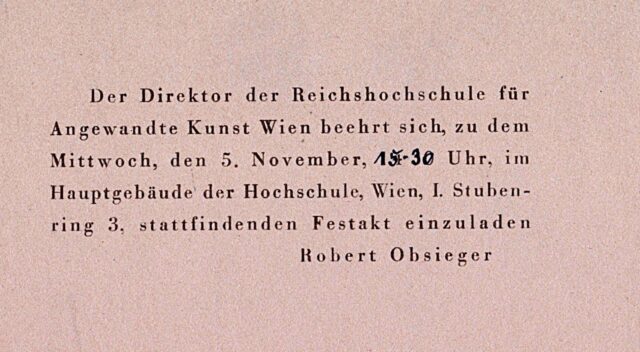

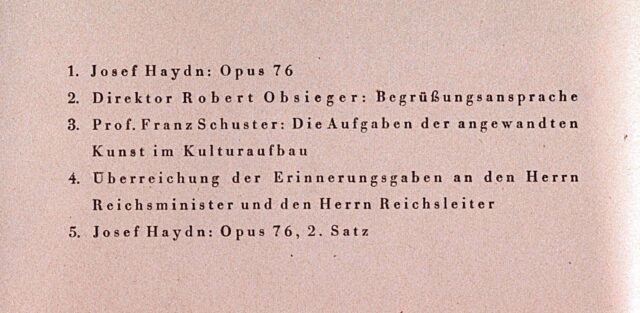

An der Wiener Kunstgewerbeschule wurde nach Rangeleien der Architekten und illegalen Nationalsozialisten Hans Bichler (ehem. Strnad-Schüler) und Philip Häusler (ehem. Hoffmann-Schüler) um den Direktorenposten der Keramiker Robert Obsieger am 3. November 1938 als Leiter eingesetzt. [43] Er begann sofort ein intensives Lobbying beim Reichserziehungsminister Bernhard Rust mit dem Ziel der Hochschulerhebung. Rust setzte eine Kommission ein, von der die Schule „in ihren Leistungen als überragend bezeichnet wurde“. [44] „Ein Ergebnis dieser Bemühungen war schließlich ein Besuch des Reichsministers (…) in Wien Ende Februar 1941, der offenbar das ausschlaggebende Faktum für die Erhebung wurde. Der Besuch, der programmatisch und protokollarisch genau festgelegt war, entpuppte sich als ‚voller Erfolg‘, wie (der Grafiker Paul) Kirnig dem Beauftragten (des Wiener Gauleiters und Reichsstatthalters Baldur von) Schirach in Berlin mitteilte.“ [45] Der Festakt zur Hochschulerhebung fand am 5. November 1941 statt. Die Festrede hielt Franz Schuster, der seit 1937 eine Fachklasse für Architektur leitete, zum Thema „Die Aufgaben der angewandten Kunst im Kulturaufbau“. [46]

Die Architekturausbildung in den Fachklassen von Franz Schuster und Oswald Haerdtl wurde nun um ein Jahr verlängert, während die allgemeine (vorbereitende) Abteilung noch keinen Hochschulstatus erhielt. Eine weitere Bedingung der Beibehaltung der Architekturausbildung war die – von Schuster bereits 1936 geforderte – Beschränkung auf Wohnbau, Einrichtung und Produktdesign, die allerdings ohnehin seiner langjährigen Praxis im Siedlungsbau entsprach. Seine Fachklasse hieß nun „Fachklasse für Wohnungsbau und Raumgestaltung“ [47], in der erstmals auch eine ehemalige Schülerin zur Assistentin avancierte: Eugenie Kottnig wirkte nach ihrem Studium, in dem sie weit durchgearbeitete Siedlungsprojekte entwarf, bis 1946 als Schusters Mitarbeiterin in der Fachklasse.

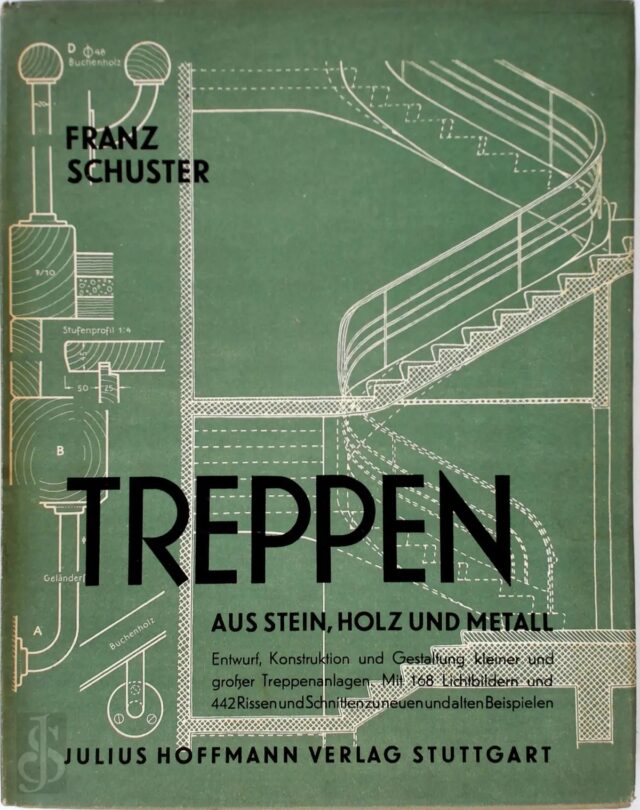

Sie zeichnete die Pläne für Schusters Publikationen, etwa für das 1943 erschienene Buch Treppen aus Stein, Holz und Eisen.[48] In Fortsetzung der Haltung seines Lehrers Heinrich Tessenow lehrte Schuster bis 1967 an der nunmehrigen Hochschule und sicherte damit eine über 50-jährige Kontinuität des modernen sozialen Wohn- und Siedlungsbaus. Das Produktdesign hingegen, das Josef Hoffmann als zentrale Kompetenz der Schule eingeführt hatte, blieb nun Oswald Haerdtl überlassen. Von der handwerklichen Produktion ging man nun verstärkt zu Entwürfen für Industrieproduktion über. Haerdtl, ein Schüler von Oskar Strnad und seit 1935 dessen Nachfolger als Professor sowie ehemaliger Partner in Hoffmanns Architekturbüro, leitete ab 1938 parallel auch eine neue Fachklasse für gewerbliches und industrielles Entwerfen (später Fachklasse für industrielle Formgebung).

In seiner Architekturklasse, die in angemieteten Räumen des barocken Heiligenkreuzerhofes in der Wiener Innenstadt untergebracht war, entwarfen die Studierenden nun zwar auch HJ-Heime, allerdings wurden weiterhin die für die Wiener Moderne so typischen „individualistischen“ Bauaufgaben wie Landhaus, Wohnung und Ladeneinrichtung geübt. Mit Herta-Maria Witzemann beschäftigte Haerdtl – wie Schuster – eine der ersten Assistentinnen an der Kunstgewerbeschule, die später als höchst erfolgreiche Innenarchitektin und Akademieprofessorin in Stuttgart wirkte. [49]

Vertreibung und Exil ab 1938 [50]

Sofort nach dem „Anschluss“ Österreichs an NS-Deutschland 1938 begannen die Verfolgungen der jüdischen sowie politisch unliebigen Professor:innen, Schüler:innen und Absolvent:innen der Kunstgewerbeschule. Vielen war die Ausübung ihres Berufes verwehrt, da sie als Juden oder Kommunisten keine Aufnahme in die neue Reichskammer der bildenden Künste fanden.[51] So waren sie von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen und auf private Bauherren angewiesen.

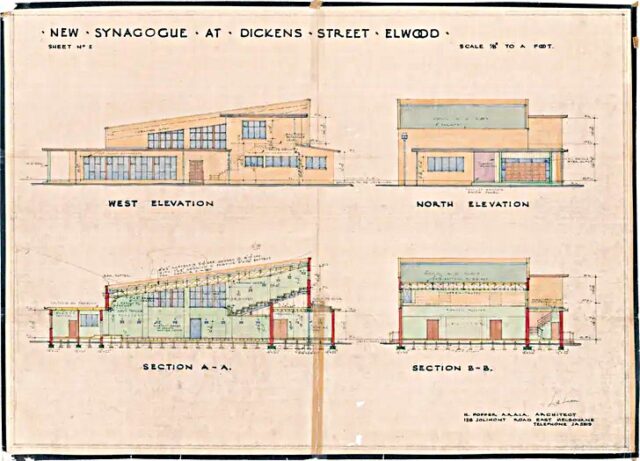

Viele ehemalige Schüler:innen konnten bis 1941 aus Österreich fliehen und eine erfolgreiche Berufspraxis in Großbritannien, Schweden, den USA, Israel, Australien, Neuseeland, Südamerika und anderen Exilländern aufbauen. Als Baukünstler oder Designerin, Lehrer oder Kuratorin wirkten beispielsweise Fritz Janeba (Architekt in Australien), Leopold Kleiner (Architekt und Publizist in New York), Ernst Anton Plischke (Architekt in Neuseeland), Kurt Popper (Architekt in Australien), Simon Schmiderer (International Basic Economy Corporation von Nelson Rockefeller in New York), Margarete Schütte-Lihotzky (Architektin und Lehrtätigkeit in der Sowjetunion und der Türkei), Rudolf Trostler (zahlreiche Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Wohnbauten in Palästina/Israel), Hans Adolf Vetter (Professor am Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh), Susanne Wasson-Tucker (Kuratorin für Industriedesign am Museum of Modern Art in New York), Edith Wellspacher-Emery (Architektin in Tasmanien) und Judith Zweig (Architektin in Palästina/Israel).

Ab 1941 konnten die ehemaligen jüdischen Schüler:innen der Wiener Kunstgewerbeschule nicht mehr ausreisen. Dazu gehört etwa Friedl Dicker-Brandeis, die 1915/16 in der Textilwerkstätte gelernt hatte. 1919–23 studierte sie mit dem Architekten Franz Singer bei Johannes Itten am Weimarer Bauhaus.

Gemeinsam betrieben Singer und Dicker 1926–31 ein avanciert modernes Architekturbüro in Wien. [52] 1942 wurde Dicker-Brandeis nach Theresienstadt deportiert und leitete dort eine bekannt gewordene Jugendkunstgruppe. [53] 1944 wurde sie in Auschwitz ermordet.

Josef Hoffmanns Anspruch auf umfassende Umweltgestaltung entfaltete eine doppelte Fernwirkung: Er trug wesentlich zur selbstständigen Akademisierung der Schule sowie zur vollen Berufsberechtigung und zum sichtbaren Einfluss ihrer Architekt:innen auf das Baugeschehen bei. Außerdem konnte die Wiener Moderne im Werk der vertriebenen ehemaligen Schüler:innen von Hoffmann, Tessenow, Strnad und Frank in den Exilländern einen beachtlichen Einfluss entfalten, der noch einer zusammenfassenden Übersichtsdarstellung harrt.

Seit 1945

Die finale Harmonisierung der Architekturausbildung der „Angewandten“ mit den internationalen Standards begann mit dem Kunsthochschul-Organisationsgesetz 1970 [54] und endete mit der Umstellung auf das Bologna-System 2011. Seither konzentrierte man das Architekturstudium an der nunmehrigen Universität für angewandte Kunst Wien auf die Curricula des Masterstudiums und des PhD-Programms. Als Zugangsqualifikation für das Masterstudium besitzen die Studierenden einen Bachelor-Grad, was die Vielfalt der künstlerischen Provenienz aus ganz Europa, Amerika und Asien fördert. Die Dauer des Masterprogramms wurde auf drei statt der sonst üblichen zwei Jahre verlängert, um die sehr spezifischen künstlerischen Profile der drei parallel geführten Designstudios – den ehemaligen Meisterklassen – zu festigen.

Anmerkungen

[1] Die Kunstgewerbeschulen anderer Kunstzentren wurden oft mit den lokalen Kunstakademien fusioniert – so etwa in Weimar 1919, München 1946 und Hamburg 1970.

[2] Jüngste Studien über die Geschichte der Wiener Kunstgewerbeschule und ihrer Architekturausbildung finden sich in: Gerald Bast, Anja Seipenbusch-Hufschmied, Patrick Werkner (Hg.), 150 Jahre Universität für angewandte Kunst Wien: Ästhetik der Veränderung, Berlin (De Gruyter) 2017; Bernadette Reinhold und Christina Wieder (Hg.), „Sonderfall“ Angewandte. Die Universität für angewandte Kunst Wien im Austrofaschismus, Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit, Berlin (De Gruyter) 2024; Patrick Werkner, The Vienna School of Arts and Crafts. From „Art Industry“ to Vienna Modernism, in: Thomas A. Geisler, Anna-Sophie Laug, Sandra König, Alexandra Panzert, Kerstin Stöver (Hg.), Pioneers of Design Education. New Perspectives on Schools of Decorative Arts as a Global Phenomenon, Berlin (Deutscher Kunstverlag) 2025, S. 118–128

[3] Das k.k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie. Festschrift aus Anlaß der Weltausstellung in Wien, Wien 1873, S. 88 f., zitiert nach: Gottfried Fliedl, Kunst und Lehre am Beginn der Moderne. Die Wiener Kunstgewerbeschule 1867–1918, Salzburg-Wien (Residenz) 1986, S. 104

[4] Otto Kapfinger, Matthias Boeckl, Vom Interieur zum Städtebau. Architektur am Stubenring 1918-1990, in: Wilhelm Holzbauer und Erika Patka (ed.): Kunst: Anspruch und Gegenstand, Salzburg-Wien (Residenz) 1991, S. 97–179; Matthias Boeckl, Im Labor der Moderne. Josef Hoffmanns Fachklasse für Architektur in der Wiener Kunstgewerbeschule 1899–1918 sowie ders., Präsenz trotz Dauerkrise. Josef Hoffmann und die Kunstgewerbeschule 1919–1938, beide in: Christoph Thun-Hohenstein et al. (Hg.) Josef Hoffmann 1870–1956. Fortschritt durch Schänheit, Basel (Birkhäuser) 2022

[5] Berufungsdekret von Artur Bylandt-Rheidt, k.k. Minister für Cultur und Unterricht, Zl. 10293/1899, Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien

[6] Für alle Architektur-Fachklassen wurde von Adolf Ginzel und Alois Hauser jedoch weiterhin die Stillehre unterrichtet.

[7] Ausstellung der Kunstgewerbeschule im Österreichischen Museum für Kunst und Industrie, Wien 1903

[8] Verordnung des Staatsministeriums vom 8. Dezember 1860, vgl. Ingrid Holzschuh und Alexandra Wachter (Hg.), Behördlich autorisiert. Staatlich beeidet. Im Nationalsozialismus verfolgt. Die Geschichte der österreichischen Ingenieurkammern und Ziviltechniker:innen 1860–1957, Basel (Birkhäuser) 2024, S. 21

[9] Unterrichtsminister Wilhelm von Hartel, Paul Gautsch von Frankenburg und Artur Bylandt-Rheidt

[10] Boeckl 2022, S. 82–91

[11] Boeckl 2022, S. 84

[12] Artaria & Co. im Auftrage des k.k. Ministeriums für Cultus und Unterricht (Hg.), Übersichtskarte der gewerblichen Unterrichts-Anstalten in Österreich, Wien 1899

[13] Oskar Strnad, Das Prinzip der Dekoration der frühchristlichen Kunst. Eine kritische Studie ihrer toreutischen Stereotomie, Dissertation, Technische Hochschule, Wien 1904

[14] Jahresberichte, Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien

[15] Josef Hoffmann, Jahresbericht 1906/07, Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien

[16] Boeckl 2022, S. 85/86

[17] Otto Kapfinger, Matthias Boeckl, Abgelehnt – nicht ausgeführt: Die Bau- und Projektgeschichte der Hochschule für angewandte Kunst in Wien 1873-1993, Wien 1993

[18] Gabriele Koller, Die Werkstattlösung, in: Fliedl 1986, S. 384–390

[19] Matthias Boeckl, Neue Chancen in alten Häusern. Entstehung des Campus der Angewandten 2000-2023, in: Eva-Maria Stadler et al. (ed.), Konzept „Radikale Universität“. Universität für angewandte Kunst und Gerald Bast, Wien-Berlin (de Gruyter) 2023, S. 207–218

[20] Matthias Boeckl, Von der Kunstrevolution zur Lebensreform. Heinrich Tessenow und die Integrationsstrategien der Wiener Moderne, in: Bernadette Reinhold, Eva Kernbauer (Hg.), Zwischenräume, Zwischentöne. Wiener Moderne, Gegenwartskunst, Sammlungspraxis. Festschrift Patrick Werkner, Berlin (De Gruyter) 2018, S. 143–150

[21] Reichsgesetzblatt für das Kaisertum Österreich Nr. 267, 1860

[22] Holzschuh/Wachter 2024, S. 21

[23] Ebenda

[24] Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder Nr. 3, 1913

[25] Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder Nr. 77, 1913

[26] Herbert Sommer (Hg.), Franz Schuster 1892–1972, Wien (Hochschule für angewandte Kunst) 1976; Marcel Bois und Bernadette Reinhold (Hg.), Margarete Schütte-Lihotzky. Architektur. Politik. Geschlecht. Neue Perspektiven auf Leben und Werk, Berlin (Birkhäuser) 2019

[27] Objekte in den Siedlungen Römerstadt, Westhausen und Goldstadt.

[28] Ursula Prokop, Franz Schuster, in: Architekturzentrum Wien (Hg.) Architektenlexikon Wien 1880-1945, online, 2008 (Zugriff September 2025)

[29] Inge Scheidl, Hubert Johann Gessner, in: Architekturzentrum Wien (Hg.) Architektenlexikon Wien 1880-1945, online, 2008 (Zugriff September 2025)

[30] Dazu zuletzt: Klaus Kemp und Mathias Wagner (Hg.), Das Neue Frankfurt und die Frankfurter Küche, Frankfurt (Dielmann) 2020

[31] Aktuelle Publikationen und Forschungsprojekte sind online im Margarete Schütte-Lihotzky-Netzwerk der Universität für angewandte Kunst Wien gelistet: kunstsammlungundarchiv.at/universitaetsarchiv/margarete-schuette-lihotzky-netzwerk

[32] Elisabeth Boeckl-Klamper, Margarete Schütte-Lihotzkys Kampf gegen das NS-Regime, in: Bois und Reinhold 2019, S. 238–251

[33] Internationale Architekturschüler:innen in der Zwischenkriegszeit waren etwa Mary Burlingham, eine Enkelin von Louis Comfort Tiffany, Gabriel Guevrekian aus Teheran und Antun Tunč Ulrich aus Zagreb.

[34] Lydia Guevrekian (1898–1989) erhielt in Wien privaten Kunstunterricht, heiratete in den 1920er Jahren den späteren Kunstgewerbeschul-Professor Hans Adolf Vetter, lebte in zweiter Ehe mit dem bekannten Kunstkritiker Carl Einstein in Paris, kämpfte mit diesem in einer anarchistischen Gruppe im spanischen Bürgerkrieg, kehrte 1939 nach Paris zurück, ging 1948 zurück in den Iran, von wo sie vor der islamischen Revolution 1979 abermals fliehen musste und schließlich in den USA starb.

[35] Nationale Gabriel Guevrekian, Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien

[36] Hamed Khosravi, Gabriel Guevrekian. The Elusive Modernist, Berlin (Hatje Cantz) 2020

[37] Nationale Rosa Weiser, Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien

[38] Christine Oertel, Rosa Weiser, in: architekturpionierinnen.at, 2022 (Zugriff September 2025)

[39] Abgangszeugnis Ernst Plischke, 30. Juni 1923, Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien

[40] Gabriele Koller, Die verlorene Moderne. Von der Kunstgewerbeschule zur (Reichs-) Hochschule für angewandte Kunst Wien, in: Seiger/Lunardi/Populorum (Hg.), Im Reich der Kunst. Die Wiener Akademie der bildenden Künste und die faschistische Kunstpolitik, Wien (Verlag für Gesellschaftskritik) 1990, S. 183–216; Reinhold/Wieder 2017

[41] Kapfinger/Boeckl 1991, 128

[42] Bundesgesetzblatt 61/1937

[43] Elisabeth Boeckl-Klamper, Josef Hoffmann und der Nationalsozialismus. Eine Bestandsaufnahme, in: Thun-Hohenstein et al. 2022, S. 393

[44] Jahresbericht 1941/42, Archiv der Universität für angewandte Kunst Wien

[45] Koller 1990, S. 204/205

[46] Dank für diesen Hinweis an Markus Kristan.

[47] Kapfinger/Boeckl 1991, S. 130

[48] Franz Schuster, Treppen aus Stein, Holz und Eisen. Entwurf, Konstruktion und Gestaltung kleiner und großer Treppenanlagen (Die Bauelemente III). Stuttgart (Hoffmann) 1943

[49] Kapfinger/Boeckl 1991, S. 122; Witzemann war 1942–45 auch Mitarbeiterin im Privatatelier Haerdtls. Sie richtete u.a. für Kurt Georg Kiesinger den Kanzlerbungalow in Bonn ein.

[50] Matthias Boeckl (Hg.), Visionäre & Vertriebene. Österreichische Spuren in der modernen amerikanischen Architektur, Berlin (Ernst & Sohn) 1995; Bernadette Reinhold, Unwritten Biographies. Brüche und Kontinuitäten. Künstler:innen der Angewandten Wien 1933–1955, Berlin (De Gruyter) 2026

[51] Ingrid Holzschuh, Sabine Plakolm-Forsthuber, Auf Linie. NS-Kunstpolitik in Wien.

Die Reichskammer der bildenden Künste Wien, Basel (Birkhäuser) 2022

[52] Katharina Hövelmann, Andreas Nierhaus, Georg Schrom (Hg.), Atelier Bauhaus, Wien – Friedl Dicker und Franz Singer, Salzburg (Müry Salzmann) 2022

[53] Friedl Dicker-Brandeis, Ausstellungskatalog, Lentos, Linz, 2022 (München, Hirmer, 2022)

[54] Bundesgesetzblatt 54/1970; Silvia Herkt, Universität für angewandte Kunst Wien / Die Angewandte und das Kunsthochschul-Organisationsgesetz (KHOG): Weg und Wirkung, in: Susanne Prucher et al. (Hg.), Auf dem Weg zur Kunstuniversität: Das Kunsthochschule-Organisationsgesetz von 1970, Wien (Hollitzer) 2022, S. 147–172