Von Markus Kristan

Charles de Moreau war in den 1820er Jahren weiterhin intensiv für seinen wichtigsten Förderer tätig, den Fürsten Nikolaus II. Esterházy de Galantha, der wegen seiner Kunstleidenschaft und seines Mäzenatentums den Beinamen „Il magnifico“ führte. 1821 erhielt Moreau von Karl Graf Erdödy, einem Freund und Verwandten des Fürsten und wohlhabenden ungarischen Magnaten, einen neuen Auftrag für ein adeliges Anwesen.

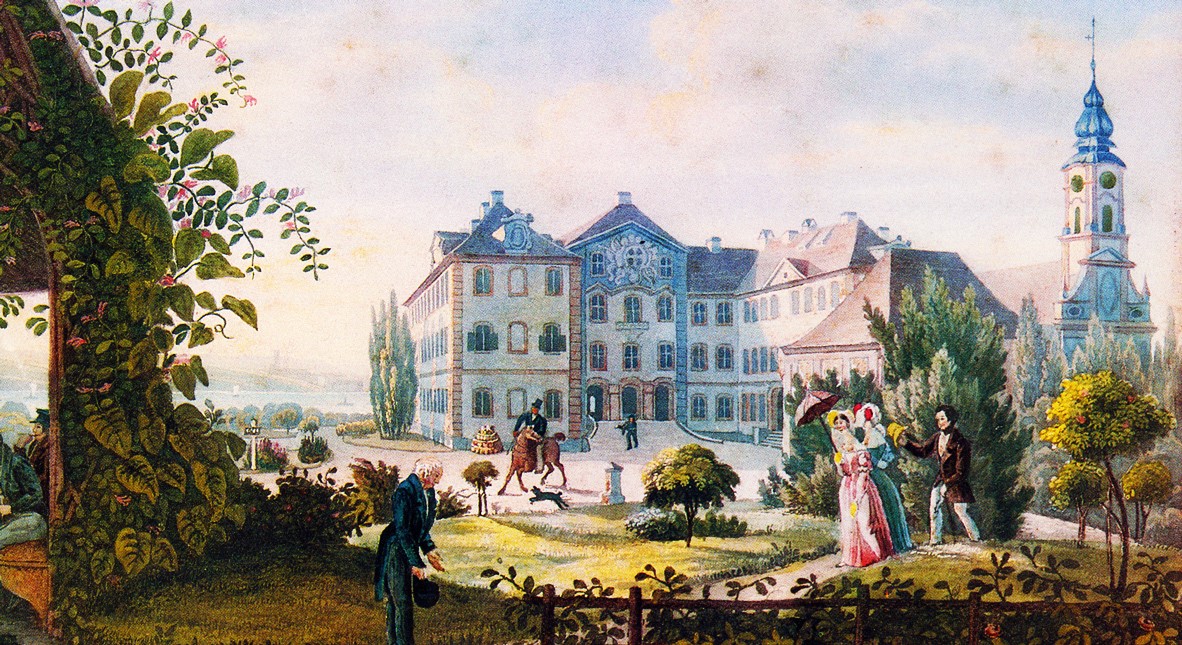

Moreau sollte den Neubau von Erdödys Landschloss samt umgebendem Landschaftsgarten in Somlóvár planen (auch Somlói vár oder Somló vára, slowenisch Doba). Die Arbeiten wurden vom Bauleiter der Kathedrale von Szombathely, János György Anreith, und von Donát Woyta geleitet. Moreau entwarf für den Grafen ein blockartiges, längliches Gebäude, dessen Mittelachse sowohl hof- als auch gartenseitig durch einen Portikus, der die gesamte Höhe des zweistöckigen Bauwerks einnimmt, betont wird. An den beiden Stirnseiten des Hauses ließ er zwei Trakte, die zu beiden Seiten Risalite bilden, aufführen.[1] Das Schloss Erdödy ist heute eine Heilanstalt.

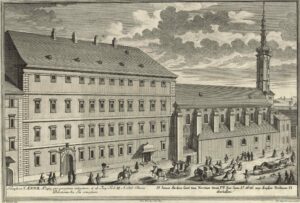

Entsprechend den von Kaiser Franz I. für die Wiener Akademie der bildenden Künste erlassenen Statuten fanden dort 1816 bis 1834 alle zwei Jahre öffentliche Ausstellungen statt. Sie wurden im großen Modell-Saal und einigen Nebenräumen des Akademiegebäudes in St. Anna in Wien I., Annagasse, präsentiert.

Ab 1834 fanden sie bereits im Jahresrhythmus statt. Ausgestellt wurden neue Kunstwerke von hiesigen akademischen Künstlern – später auch von lebenden Künstlern des Auslandes. Diese Ausstellungen wurden jeweils am 12. Februar eröffnet, dem Geburtstag des Kaisers. Bei der Ausstellung des Jahres 1822 dürften Moreau die dort ausgestellten Porträts von Ferdinand Georg Waldmüller besonders positiv aufgefallen sein. Vermutlich aus diesem Grund beauftragte er ihn mit seinem eigenen Porträt, das sich heute im Besitz der Sammlungen des Fürsten Liechtenstein befindet.

Vier Jahre später, 1826, stellte Moreau ein Gemälde in der Akademie aus, das er im Atelier des großen Malers Jacques-Louis David in Paris bereits 1796 begonnen hatte. Das großformatige Historienbild zeigte den „Tod der Virginia“, wie er im 3. Buch der Geschichte Roms von Livius geschildert wird.[2] Das monumentale Gemälde stieß nicht nur auf Zustimmung. Der Kunstkritiker von Bäuerles „Wiener Theater-Zeitung“ schrieb: „Eben so konnten wir nicht umhin, das große, mit Figuren beynahe überfüllte Bild des Hrn. Architekten Ritters v. Moreau, der Tod der Viriginia, etwas – steinern zu finden.“[3] In einer anderen Wiener Zeitung las man nicht weniger kritisch dazu: „Eben so wenig sprach der Tod der Virginia von Ritter von Moreau unser Gefühl an. Wir sahen auf diesem Bilde, dessen größter Vorzug die schöne Architektur ist, wohl den Mörder, nicht aber den Vater. Die historischen Darstellungen der französischen Akademie behagen uns eben so wenig, als die tragischen der franz. Bühne.“[4]

Wesentlich positiver klingt hingegen eine Besprechung des Gemäldes im „Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst“, wenn auch Moreaus Namen dort nicht genannt wird.[5] „Wenn ein gründlicher Kunstkenner und in mehreren Fächern selbst trefflicher ausübender Künstler wieder zu einem alten Fache zurückkehrt oder ein neues beginnt, ist es immer ein erfreulicher Gewinn. – Dies ist der Fall mit dem ‚Tod der Virginia‘. Er gehört unter die ausgezeichneten Leistungen der gegenwärtigen Schaustellung. Freylich ist der Gegenstand schon so unzähligemahle von alten und neuen Meistern behandelt worden, dass selbst der fruchtbarste Genius Noth haben würde, uns hierin Neuheit in der Erfindung vors Auge zu bringen. – Klarheit der Anordnung und auch viele Sicherheit der Ausführung sind ein schönes Eigenthum dieses ausgezeichneten Tableaux, ungeachtet der vielen Hände, die sich darauf hervordrängen. Übrigens erinnert es an die französische Tragödie.“

Am 10. Februar 1827 starb Moreaus einzige Tochter Noémie Ludovica im Wiener Wohnhaus des Architekten, dem Dianabad, an „Lungenschwindsucht“.[6] Sie war wie ihr Bruder Nikolaus als Malerin tätig gewesen. Auf ihren Grabstein am Währinger Ortsfriedhof ließ der erschütterte Vater in französischer Sprache folgende Inschrift anbringen: „Noémie Moreau. Geboren in Paris am 4. Oktober 1802, gestorben in Wien am 10. Februar 1827. Sie hatte alle Talente in der Frühlingszeit des Lebens. Anmut der Tugenden. Sie fügte ihnen die Attraktivität hinzu. Und während alle sie bewunderten und liebten, ließ die hartnäckigste Bescheidenheit sie ignorieren, was sie alles wert war.“ Wenig später wurden am gleichen Friedhof auch Ludwig van Beethoven (1770–1827) und Franz Schubert (1797–1828) beerdigt.

1828/29 bemühte sich Moreau nach mehr als 25 Jahren, in denen er sich in Österreich aufgehalten hatte, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten, obwohl er 1808 bereits automatisch durch den Erwerb des Grundstücks für das Dianabad naturalisiert worden war. Diesem Ansuchen konnte aber nicht ohne weiteres stattgegeben werden, da Moreau sich seit 1799 de jure immer noch im französischen Staatsdienst befand.[7]

Moreaus Sohn Nikolaus (1805-1834) hatte zwischenzeitlich an der Akademie Malerei studiert und erweckte die glänzendsten Hoffnungen für eine erfolgreiche Zukunft. Seinem Vater gelang es dank seiner guten Beziehungen zu Adeligen und Bankiers, seinen Sohn in die gehobene Wiener Gesellschaft einzuführen.

Mit diesen Voraussetzungen ausgestattet, malte Nikolaus Moreau 1830 das Bild „Musikalische Soiree bei Baron Denis Eskeles“, das sich heute im Besitz des Wien Museums befindet. Es handelt sich um ein höchst zeittypisches Genrebild, das einen anschaulichen Einblick in das Kulturleben, aber auch in die Mode, die Interieurs und die gesellschaftlichen Umgangsformen des Biedermeier vermittelt. Ebenfalls 1830 entstand das intime Gemälde, das den Blick aus dem lichtdurchfluteten Wohnzimmer von Charles Moreau im Dianabad aus dem Fenster über den stadtnahen Donauarm hinweg auf die Wiener Innenstadt zeigt.[8]

Charles de Moreau, nun bereits siebzigjährig, reiste in diesem Jahr, 1830, zum letzten Mal nach Paris und nahm erneut die Malerei auf. In der Wiener Akademie zeigte er in diesem Jahr ein weiteres Historienbild zur griechischen Antike: „Ödipus verflucht, ungeachtet der Bitten seiner Tochter, seinen Sohn Polinikes, der gekommen war, um vom Vater Verzeihung zu erflehen“[9]. Ein Kunstkritiker in der „Wiener Zeitschrift“ vom 8. Juli 1830 äußerte sich eher ablehnend gegenüber dem Bild: „Nr. 225, Ödipus seinen Sohn Polinikes verfluchend, nach Sophokles von Carl Moreau, hat uns nicht angesprochen. Die Composition ist so geziert, wie ein französisch-antikes Trauerspiel.“[10] In den kommenden Jahren malte Moreau noch weitere Gemälde zu Themen der griechischen Mythologie, beispielsweise einen zweiten „Ödipus“, ein Bild des „Atala“ sowie Darstellungen des „Odysseus“ und der „Nausikaa“. Ein weiteres Bild Moreaus war „Philoktet, von der Verräterei des Ulysses, auf dessen Rat er auf der Insel Lemnos allein verlassen worden war, überzeugt, will sich an ihm rächen, Neoptolem sucht Philoktet’s Zorn zu stillen“. Auch dieses Bild wurde 1834 bei der Wiener Akademieausstellung gezeigt.[11]

Im August 1832 reiste der 72jährige Architekt zur Insel Mainau im Bodensee.[12] Fürst Nikolaus II. Esterházy hatte die Insel 1827 von Großherzog Ludwig I. von Baden erworben und zu einem gesellschaftlichen Zentrum der eleganten Welt des europäischen Adels ausgebaut. Nikolaus war dort mit seine Geliebten Marie-Louise Plaideux zugange.

Auch der junge Prinz Charles Louis Napoléon Bonaparte (1808-1873), ein Neffe Kaiser Napoléons I. und 1852-1870 als Napoléon III. Kaiser von Frankreich, zählte zum Freundeskreis von Fürst Esterházy auf Mainau. 1830 überließ der Fürst die Insel seinem unehelichen Sohn, dem nach ihm benannten Freiherrn Nikolaus von Mainau. Im Esterházy-Archiv findet sich ein Plan der Mainau aus dem Jahr 1830, was den Beginn größerer Neugestaltungen nahelegt – vermutlich auch unter Beratung durch Charles de Moreau. 1839 verkaufte Nikolaus von Mainau die Insel an die Gräfin Katharina von Langenstein. Die Gräfin war als Katharina Werner geboren worden und wirkte als Schauspielerin des Großherzoglichen Hoftheaters in Karlsruhe. Dort wurde sie zur Mätresse von Großherzog Ludwig I., dem sie drei Kinder gebar. Somit hatte ein unehelicher Sohn des Fürsten einen Handel mit einer außerehelichen Geliebten des Großherzogs geschlossen.

Zurück in Wien, begann Moreau schließlich die Planung seiner letzten Bauten, die im finalen Beitrag dieser Folge beschrieben werden.

[1] Ferenc Erdödy, Adatok a somlóvári kastély épìtésének történeté (Angaben zur Baugeschichte des Schlosses von Somlóvár), in: Levéltári Szemle, Budapest 1979, S. 569-577.

[2] Kunstwerke, öffentlich ausgestellt im Gebäude der Österreichisch-kaiserlichen Akademie der vereinigten bildenden Künste bei St. Anna, Wien 1826, S. 20, Nr. 175.

[3] Die Kunstausstellung zu Wien im Jahr 1826, in: Wiener Theater-Zeitung (Bäuerles Theaterzeitung), Wien, 2. September 1826, Nr. 105, S. 426, Sp. 1.

[4] Die Kunstausstellung im Jahre 1826 in Wien, in: Österreichisches Bürgerblatt für Verstand, Herz und gute Laune, Wien, 25. September 1826, S. 4, Sp. 1

[5] Die Kunstausstellung des Jahres 1826, in: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst, Wien, 7. August 1826, Heft 94, S. 499, Sp. 1-2.

[6] Wiener Zeitung, Wien, 19. Februar 1827,S. 205.

[7] Vgl.: Julius Ofner, Die Entstehung des Justizhofdekretes vom 12. April 1833 über die Ersitzung der Staatsbürgerschaft, in: Juristische Blätter, XXXIV. Jg., Wien, 2. April 1905, Nr. 14, S. 157-160 (S. 159, Sp. 1: Moreau)

[8] Wien Museum, Wien.

[9] Kunstwerke, öffentlich ausgestellt im Gebäude der österreichisch-kaiserlichen Akademie der bildenden Künste bey St. Anna, Wien 1830, S. 26, Nr. 225.

[10] Die Wiener Kunstausstellung im Gebäude der österreichisch-kaiserlichen Akademie der bildenden Künste bey St. Anna, im Jahre 1830. (Schluß.), in: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode, Wien, 8. Juli 1830, S. 655.

[11] Kunstwerke, öffentlich ausgestellt im Gebäude der österreichisch-kaiserlichen Akademie der bildenden Künste bey St. Anna, Wien 1834, S. 30, Nr. 314.

[12] Wiener Zeitung, Wien, 6. August 1832, S. 3.