Dem enormen technisch-wirtschaftlichen Fortschritt der Gründerzeit steht in den Künsten eine historisierende Formensprache gegenüber. Dieser scheinbare Widerspruch hemmt nach unseren kulturellen Prägungen durch die Moderne, in der abstrakte und technoide Formensprachen erfunden wurden, mitunter sogar heute noch ein adäquates Verständnis des Historismus. Warum wollten Bauherren und Architekten der Gründerzeit den Fortschritt und die freudig erwartete Zukunft nicht in visionären, noch nie dagewesenen Formen ausdrücken, wie es etwa die Futuristen, Neoplastizisten und Konstruktivisten des 20. Jahrhunderts demonstrierten? Warum wählten die „Gründer“ für die Architektur von Fabriken, urbanen Geschosswohnbauten und öffentlichen Monumentalbauten das Gegenteil, nämlich historische Formen?

Der Historismus in 14 Themenkreisen

Bis dato gibt es keine umfassende und kohärente Theorie des Historismus. Ansätze finden sich jedoch in rezenten Überblickswerken wie jenen von Hermann Fillitz (1999), Barry Bergdoll (2000), Walter Krause (2002) und Eva-Maria Landwehr (2012) sowie in Detailstudien wie jener von Christian Witt-Dörring (zur Genese von Historismus und Moderne in Kunstgewerbe und Design, 2024). So kann die für unsere Gegenwart immer noch schwer zugängliche Denkweise des Historismus immer exakter beschrieben und nachvollziehbar gemacht werden. Wir sehen heute, dass der neue Formenreichtum in der Architektur des 19. Jahrhunderts in einem komplexen Bündel ineinander verwobener Handlungsstränge wurzelt. Weiter unten werden diese ausführlich beschrieben.

Kurz zusammengefasst kann man 14 Themen identifizieren, die den Historismus auslösten und ihn bis um 1900 beschäftigten: Die Voraussetzungen liegen in der Aufklärung. Diese hatte dem Individuum (dem Bürger) gegenüber dem Kollektiv eine neue, prominente Stellung im Werte-Set des Abendlandes verliehen. Eine Folge davon war der Wunsch vieler Menschen, ihre individuelle Identität auch sichtbar darzustellen und zu präsentieren, etwa durch ihre Kleidung und ihr Konsumverhalten, aber auch durch Kunstwerke und Gebäude. Diese Möglichkeit der Repräsentation durch Kunstwerke war bislang dem Adel vorbehalten und wurde nun auch dem Bürgertum zugänglich, das sich im 18. Jahrhundert in Europa als Gesellschaftsklasse verfestigt hatte. Der gleiche Rang jedes Individuums implizierte in den Künsten aber auch die Relativität jeder künstlerischen Ausdrucksweise, die nicht mehr an bestimmte Gesellschaftsgruppen oder Personen gebunden war. Dies manifestierte sich in der nun logisch folgenden Entkoppelung der historischen Formen von ihrem ursprünglichen Kontext. Nun bedurfte es zur Orientierung einer Geschmackslehre, die sich rasch in eine neue Wissenschaftlichkeit verwandelte. Diese führte wiederum – als eine Art „Wahrheit“ – zur inflationären „Verabsolutierung“ historischer Formensprachen. So wurden diese zum Ausdruck jener Zeit, es entstanden der Stil und der Primat der Form. Individuelle und kollektive Identitäten, die in sozialen Emanzipationsbewegungen entstanden, suchten nun ihren eigenen Ausdruck. Dies erfolgte durch kreative Kombination basaler Standardelemente – die historischen Formen. Dabei entwickeln sich dominierende ästhetische Ideale und in Folge die Idee des Gesamtkunstwerks. Die historistische Form diente aber auch als Moderation des Neuen und als Interface zur alten Umwelt. Der dominierende Materialismus war ambivalent, er kannte keine verbindliche Ikonografie und orientierte sich an der Marktnachfrage. Jeder Stil konnte mit jeder Person verknüpft werden und umgekehrt. Die „Lautstärke“ und der gestiegene Raumanspruch der neuen Gebäude definierten deren Präsenz im öffentlichen Raum.

1) Die Relativität der künstlerischen Form

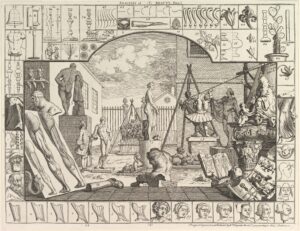

Die Beschreibung dieser Faktoren muss bei der unmittelbaren Vorgeschichte des Historismus beginnen, also in der Aufklärung und ihrer Kunsttheorie. Da Künstler und Intellektuelle im 18. Jahrhundert die Relativität der künstlerischen Form als kulturelle Eigenschaft der westlichen Neuzeit erkannt hatten (etwa William Hogarth), war die künstlerische Form nun – theoretisch – erstmals von der Bindung an ihre ursprüngliche Entstehungszeit entkoppelt oder „befreit“. Auf der praktischen Ebene konnten historische Formen wie die Klassik oder die Gotik nun in neuen, zeitgenössischen Kontexten verwendet werden. In diesem ersten Schritt blieb jedoch der gezielt ausgewählte historische Stil an das neue Projekt gebunden, konnte also nicht ohne weiteres durch einen anderen ersetzt werden. Dies zeigt beispielsweise die sogenannte „Barockgotik“ (siehe unten).

2) Die Geschmackslehre

Bald ging man jedoch weiter und begann, bei neuen Projekten in gleichwertigen Alternativen zu denken. So wie die historische Form von ihrem ursprünglichen Kontext in der Antike oder im Mittelalter abgelöst und in der Gegenwart in einem neuen Kontext verwendet wurde, konnte nun auch in der Gegenwart der Stil vom Objekt abgelöst gedacht und damit austauschbar werden. Architektur und Produktgestaltung wurden fortan in gleichwertigen Varianten, Alternativen oder Modi parallel nebeneinander gedacht und entworfen. Bis um 1800 praktizierte dies vorerst nur die gesellschaftliche Elite in ausgewählten Entertainment- und Repräsentationsprojekten (Feste, Interieurs, Parks).

In Österreich zeugen davon etwa die zahlreichen Salons in den kaiserlichen Wiener Schlössern Belvedere und Schönbrunn in unterschiedlichen Stilen (chinesisch, grotesk etc.). Auch die Bauten des Hofarchitekten Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg in den Schlossparks von Schönbrunn und Laxenburg bei Wien folgten diesen „Launen“ (Haus der Laune). Christian Witt-Dörring beschreibt treffend, dass um 1800 „sukzessive und in der Folge gleichzeitig sämtliche historischen Stile wahllos als modische Stimmungswerte und nicht in den ihnen inhärenten künstlerischen Eigenschaften zur Geltung“ kommen. Die Architektur war hier Ausdruck der Stimmung ihrer adeligen Nutzer, die eigeninitiativ jene Bauten je nach aktueller Emotion aufsuchten. Die umgekehrte Wirkung, also die Beeinflussung der Nutzer durch die Architektur, ist hingegen eine Initiative von Bauherren und Architekten. Sie wurde erst mit der späteren Verwissenschaftlichung der architektonischen Form virulent, die weiter unten beschrieben wird.

Die neue Vielfalt wurde im Begriff des Geschmacks (gout, taste) beschrieben. Sie war zunächst eine rein ästhetische Frage und noch keine wissenschaftliche. Im 18. Jahrhundert dominierten fünf „Hauptgeschmacksrichtungen“: die klassische, die mittelalterliche, die außereuropäische, die Naturform und die Groteske. Johann Bernhard Fischer von Erlach hatte mit einer gewissen künstlerischen Freiheit bereits 1721 in seinem „Entwurff einer historischen Architectur“ die gebauten Monumente jener Kulturen dokumentiert. In der nachfolgend entstandenen französischen, englischen und deutschen Geschmacksliteratur wurden Regeln für eine ästhetisch gelungene Realisierung derartiger Gestaltungsstrategien präsentiert.

3) Gleichwertige Alternativen

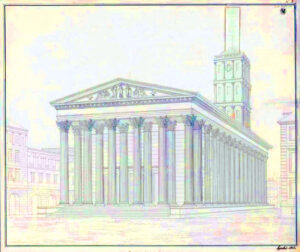

Im Klassizismus um 1800 betrat dieses Denken in Alternativen den öffentlichen Raum und erschien nun auch bei staatsoffiziellen Projekten: Für die Friedrichwerdersche Kirche in Berlin etwa legte Karl Friedrich Schinkel 1820 und 1823 zwei alternative Entwürfe in klassischem und in gotischem Stil vor. Dies geschah jedoch auf ausdrücklichen Wunsch der königlichen Bauherren, nicht aus eigenem Antrieb des Architekten. Dass Architekten schon von sich aus mehrere alternative Modi anboten, blieb der späteren Entwicklungsstufe des Historismus vorbehalten. Dieser betrachtete die früheren historisierenden Form-Überlegungen des Biedermeier als „orientierungslos“, wie Christian Witt-Dörring formulierte.

4) Geschichte kann absolut alles

Der Historismus erblühte nicht zufällig nach den europaweiten Revolutionen von 1848 und ihren neu errungenen bürgerlichen Rechten. Er ging noch weiter als der Klassizismus und wollte nun sämtliche Architekturproduktion und Gebrauchsgegenstände in historisierender Gestaltung sehen. In dieser „Verabsolutierung“ des Historischen – gleichgültig in welcher konkreten Formensprache – bestand sein Fortschritt und seine Abgrenzung von Klassizismus und Romantik, die in ausgewählten prominenten Projekten meist „nur“ zwei verschiedene Ausdrucksweisen gepflegt hatten (klassisch oder gotisch). Die neuen Disziplinen der Archäologie und der Kunstgeschichte lieferten nun ab der Jahrhundertmitte eine neue, große Materialbasis für Architektur und Design. Welche Art von Fortschritt ergab sich daraus? Seit jeher hatte sich der Innovationsgrad eines Gebäudes aus seinem komplexen Profil mit innovativen Bautechnologien, neuen Bautypen, neuen Ikonografien sowie neuen, aber allgemein „lesbaren“ Kombinationen aus vertrauten, aktuell vorhandenen und neuartigen Bauelementen ergeben. Dabei war die Verwendung einzelner ausgewählter historischer Formen, wie Hermann Fillitz 1999 im Katalog der großen Wiener Historismus-Ausstellung darlegte, schon in der Römerzeit, in der karolingischen Renovatio oder in der „Barockgotik“ im Böhmen des 18. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Ähnliche Phänomene kennen wir sogar aus der klassischen Moderne, beispielsweise den punktuellen Rückgriff von Wiener Architekten wie Josef Hoffmann, Adolf Loos und Josef Frank auf das Biedermeier, oder aus der minimalistischen „Neomoderne“ der 1990er Jahre um Adolf Krischanitz, die sich frühmoderne Bewegungen wie „De Stijl“ und den Konstruktivismus zum Vorbild nahmen. Letzterer diente auch als eine von mehreren Anregungsquellen des Dekonstruktivismus um Zaha Hadid und Coop Himmel(l)au.

Den fundamentalen Unterschied dieser punktuellen Rückgriffe im Vergleich zum Historismus erklärt Fillitz wie folgt: „Bei den früheren ,Renaissancen‘ oder Renovatio-Bewegungen orientierte man sich jeweils an einer Epoche, manchmal sogar an ganz bestimmten Vorbildern. Nun liegt die ganze Bandbreite der Geschichte für die Orientierung vor, wozu noch nationale Differenzierungen kommen. (…) Diese Verwendbarkeit von Stilphänomenen setzt ihre Verabsolutierung voraus; das bedeutet in diesem Zusammenhang, daß ein bestimmter zu einem konkreten Zeitpunkt geschaffener Typus losgelöst von seiner historischen Bedingtheit beliebig einsetzbar ist“ (Hervorhebungen MB). Die Loslösung der historischen Form von ihrem ursprünglichen Kontext ermöglichte es also, sie für alle Bauaufgaben heranzuziehen.

5) Die neue Wissenschaftlichkeit

Auch die neue Wissenschaftlichkeit in den kulturellen Disziplinen bildete eine zentrale Grundlage des Historismus in der Architektur. Früheren Epochen waren weniger Informationen über Natur und Geschichte zur Verfügung gestanden, weshalb sie sich in den Künsten einer assoziativen Kreativität bedient hatten. Der Historismus konnte nun auf breiten wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauen. Damit erscheint er gleichsam als Nebenprodukt des neuen, wissenschaftlichen Geschichtsbewusstseins. Barry Bergdoll beschrieb dies 2000 in seiner Epochendarstellung European Architecture 1750-1890:

„Der grundlegende Glaube daran, dass das Verständnis der Stellung der Gegenwart innerhalb eines größeren Ablaufs der Zeit eine Voraussetzung für die Schaffung einer angemessenen Ethik ist – sei es des Regierens, der Gesellschaft oder der Architektur –, wurde im späten 18. und 19. Jahrhundert allgemein geteilt.“ Bergdoll versteht „die Phänomene des Revivalism und des Eklektizismus sowie die Untersuchungen der historischen Kategorie des Stils in der Architektur (…) als Nebenprodukt dieser großen Revolution des Status des historischen Wissens. (…) Die Naturphilosophie, wie die Naturwissenschaften in der Frühzeit der Ära genannt wurden, bildete eine völlig neue, ‚objektive‘ Basis der Erforschung der Natur der architektonischen Form, ihrer Wirkung auf die Sinne und letztendlich auf das Verhalten des Menschen. (…) Dieses neue Potenzial der Architektur als Werkzeug war ein machtvolles Erbe, das im gesamten 19. Jahrhundert beobachtet werden kann, als die Naturwissenschaften bei der Erklärung von Natur und Gesellschaft zunehmend der Geschichte Konkurrenz machten. Erst am Ende des 19. Jahrhunderts führten neue Theorien der Subjektivität zu einer grundlegenden Neubewertung der architektonischen Form und ihres Publikums.“

Siebzig Jahre nach diesen Pionieren der Moderne um 1900 unternahmen es postmoderne Architekten erneut, ihre formalen Motive aus einem jeweils passenden Mix an historischen Formen zu generieren – allerdings mit dem Unterschied, dass nun auch die imaginierte Zukunft (beispielsweise die Raumfahrt und neue Kunststoffe) dafür herangezogen wurde. Erstmals war nun die völlig freie Navigation in Raum und Zeit möglich. Im Werk von Hans Hollein sind diese „historistisch-futuristischen“ Gestaltungsstrategien deutlich ablesbar.

6) Universalwerkzeug Stil

Der neuen, wissenschaftlichen Historizität des 19. Jahrhunderts auf der theoretischen Ebene entsprach auf der praktischen der Stil als scheinbar omnipotentes kulturelles Werkzeug. Bis zur Neuzeit fehlte dieser Begriff in der Kunstdebatte, da es in jeder Ära nur eine einzige Ausdrucksform gegeben hatte – „Stil“ und „Epoche“ waren stets ident. Die Architekturliteratur des 19. Jahrhunderts thematisiert den Stil nun aber häufig schon im Titel als zentralen Schauplatz der ästhetischen Debatte (Gottfried Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik: ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde, 2 Bände, 1860-63). Das prägte die Architektur der Ära über weite Strecken in einer Weise, die soziale, technische und typologische Funktionen oft hinter jene der Form zurücktreten ließ.

Dieser Primat der Form im öffentlichen Auftritt von Gebäuden, der selbst von Industriellen, Technikern und Materialwissenschaftlern implizit anerkannt wurde, musste später geradezu zwangsläufig zur radikalen Ablehnung der historistischen Stilvielfalt durch die Reformbewegungen führen. Um 1900 wollte man einen allzu liberalen „Relativismus“ revidieren, den man in der „Beliebigkeit“ der Verwendung historischer Formen zu erblicken glaubte. Einzelne Fraktionen der Moderne wollten als Gegenbild einen „Stil unserer Zeit“ einführen, etwa den „Art Nouveau“ oder den floral-romantisierenden Jugendstil. Dessen Name, der von der Münchener Kunstzeitschrift „Jugend“ stammte, war Programm. Mit antiaufklärerischer Rhetorik sollte in jugendlicher Unschuld jene Einheit der Künste wiederhergestellt werden, die seit dem Anbruch der Neuzeit sukzessive und unwiederbringlich verloren gegangen war. In der Kunstproduktion mussten die Ideale von „Jugend“ und „Unschuld“ zwangsläufig ein Konstrukt bleiben, weil man damals wie heute nicht schlagartig „vergessen“ konnte. Die frühe Moderne wollte das individualistische Ideal des Historismus durch ein kollektivistisches ersetzen, wobei aber weiterhin die Individualität von Architekten und Bauherren „dargestellt“ wurde. Diese kreative Spannung zwischen der Einheit in der Vielfalt und der Vielfalt in der Einheit ist eine der zentralen Dichotomien der Moderne, zu denen auch der Gegensatz zwischen Handwerk und Industrie zählt.

7) Identität sucht Ausdruck

Die aufklärerischen Ideen von Individuum und Identität prägten den neuen Stilbegriff des Historismus bis ins Detail. Hatten jene Ideale in den europäischen Gesellschaften vor 1800 noch eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Kollektiv und den Herrschaftsinteressen gespielt, so verschoben sich die Gewichte nun deutlich. Die europäischen Gesellschaften verloren im Industriezeitalter zunehmend an Homogenität und eindeutigen Hierarchien ihrer Gruppen. Fast jede gesellschaftliche Gruppe, jede Person und jede Institution konnte sich nun emanzipieren und – zumindest aus der theoretischen Sicht von Philosophie und moderner Staatslehre – bestimmte (naturgegebene) Rechte beanspruchen. Dies wurde in den frühen westlichen Grundgesetzen garantiert – von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 mit ihrem Recht auf „Life, Liberty and the Pursuit of Happiness“ (das Wahlrecht für Schwarze wurde allerdings erst 1868 eingeführt) über die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte durch die französische Nationalversammlung 1789 bis zu den verschiedenen europäischen Verfassungsbestimmungen ab dem Revolutionsjahr 1848, beispielsweise das österreichische Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger von 1867, das bis heute in Kraft ist.

Zu diesen Rechten gehörte auch die Präsenz im öffentlichen Raum. Die physische Errichtung von Gebäuden der nunmehr weitgehend gleichgestellten Personen und Gruppen erzwang naturgemäß einen bestimmten formalen Ausdruck. Dieser sandte – wie Architektur seit jeher – konkrete Botschaften über die Rechtsstellung, die Kultur und die gesellschaftliche Funktion und Position ihrer Träger in den öffentlichen Raum. Gebäude konnten in Ausnahmefällen aber auch absichtlich unbestimmt bleiben und möglichst wenige spezifische Botschaften über ihre Bauherren preisgeben – eine kulturelle Haltung, die erst mit Adolf Loos an größerem Einfluss gewinnen sollte.

Als Ausdrucksweise standen für alle diese Inhalte nun zahlreiche neuentdeckte historische und exotische Stile zur Verfügung. Dieses Formenrepertoire war von der Wissenschaft in logisch wirkenden Klassifikationssystemen mit ausreichend vielen kreativen Kombinationsmöglichkeiten zur unmittelbaren Verwendung in den Künsten aufbereitet worden. So machte der Historismus auf naheliegende und praktische Weise das enorme historische Motivelager, aus dem man für seine Entwürfe frei, aber gezielt wählen konnte, zur bestimmenden Quelle seiner Gestaltungstrategien.

Weit entfernt von einem „anything goes“, wurde jedoch die Individualisierung von der neuen Wissenschaftlichkeit und der Omnipotenz des Stils streng in ihre Grenzen gewiesen. Gegenüber der Würde der historischen Inhalte wurde dem forcierten Individualismus (des Bauherrn oder des Künstlers) nach wie vor ein untergeordneter Rang zugewiesen, wie Christian Witt-Dörring analysiert: „Der normativen Dimension des Stils wird die Fähigkeit zugeschrieben, Inhalte zu transportieren, die über dem individuellen Sinnreiz des Geschmacks und der Mode stehen. (…) Eine individuelle künstlerische Anwendung ist nur in Übereinstimmung mit der künstlerischen Aussage des genormten Vorlagenmaterials vorgesehen. (…) Grundsätzlich wird dem individuellen Werturteil als einer Definition von Geschmack keine Parteienstellung zugebilligt.“

8) Rekombination des Bekannten

Konkret standen dafür die historischen Sammlungen von Museen sowie zahlreiche Musterbücher zur Verfügung, deren Erstellung eine der Aufgaben der Kunstgewerbeschulen war (etwa Josef Storck, Blätter für Kunstgewerbe sowie Einfache Möbel im Charakter der Renaissance, Wien 1875).

Wie die kollektive Identität wurde auch die individuelle in einer jeweils einzigartigen Kombination basaler Standardelemente ausgedrückt. Im 19. Jahrhundert waren dies jene historische Formen, die jedermann aus eigener Anschauung kannte wie die Vokabeln einer Sprache. Sie entstammten unserem unmittelbaren Erfahrungsschatz in einer traditionellen Umwelt. Daher konnten sie weitgehend unhinterfragt verwendet und rekombiniert werden. Die Innovation lag abermals in einer neuartigen Rekombination des Bekannten. „Schöpfertum“, so Walter Krause 2002, „lässt sich auch im Umgang mit historischen Stilen unter Beweis stellen, während Originalität keineswegs einer – ohnehin nur vermeintlich – unabhängigen Kunstübung vorbehalten ist.“

Damit unterscheidet sich das kreative Verfahren des Historismus in methodischer Hinsicht kaum von der Moderne. Die verfügbaren historischen bzw. abstrakten Formen standen gleichermaßen im Dienst eines jeweils zugrundeliegenden ästhetischen Ideals, einer Art Leitform, der sich die verschiedenen Sparten der Umweltgestaltung im gegebenen Projekt unterzuordnen hatten. Diese Idee wurde für die Moderne als „Gesamtkunstwerk“ bezeichnet – ein Begriff, der seine inhaltlichen und methodischen Wurzeln offensichtlich im Historismus hat, womit dieser auch eine Bezeichnung als Proto-Moderne verdient hätte.

9) Ein unerschöpfliches Lager

Ein weiterer Grund für die Notwendigkeit der Erarbeitung eines breiten Motive-Sets im Historismus lag im Markt. Die enorme Baukonjunktur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die von der politisch und technisch ermöglichten Binnenmigration angetrieben wurde, schuf einen großen Nachfragedruck für baukünstlerische Leistungen. Diese Nachfrage konnte nun mithilfe des jederzeit verfügbaren historistischen Formenpools rasch und auf ökonomische Weise befriedigt werden. Er stand auch Baumeistern und Ingenieuren zur Verfügung.

Eva-Maria Landwehr beschrieb dies 2012: „Kaum zu übersehen war (…) die Tatsache, dass die Masse des Wohnungsbaus vor allem in den Jahren nach 1870 von den Architekten allein gar nicht zu bewältigen gewesen wäre und nun verstärkt der handwerklich ausgebildete Bauunternehmer auf den Plan trat.“

Umgekehrt bevorzugte auch der neu entstandene bürgerliche Markt eine sichtbare, wenn auch eher symbolische „Fortsetzung“ von Geschichte, eine Kontinuität gegenüber einer visuellen Disruption. Historische Bauformen des Adels konnten so zu bürgerlichen werden.

10) Was ist Materie, was ist Material?

Eine zusätzliche Motivation für die Wahl historischer Formen ist der buchstäbliche „Materialismus“ des 19. Jahrhunderts. In der Ästhetik der Gründerzeit konnte eine Ausdrucksweise, die von der vertrauten und berechenbaren Materie scheinbar völlig entkoppelt war, keinesfalls zur Diskussion stehen. Schon die ungewohnte neue Verfügbarkeit sämtlicher historischer Stile hatte den Kunstbegriff der Ära bis an seine Grenzen gedehnt, was erst sukzessive verarbeitet werden musste.

Immateriell wirkende neue Formen – wie etwa die „feenhafte“ Eisen-Glas-Konstruktion von Joseph Paxtons Crystal Palace 1851 – blieben daher bis um 1900 klar außerhalb des Begriffsfeldes von Kunst und Architektur. Dabei spielte auch eine zentrale Materialeigenschaft des Eisens eine wichtige Rolle. „Nicht zuletzt“, so Eva-Maria Landwehr, „fehlte dem Eisenbau eine fundamentale Komponente, ohne die Architektur über Jahrtausende hinweg kaum denkbar erschien: die Wand; erst mit der Erfindung des Eisenbetons kam es zur Verschmelzung von Skelett und ‚Fleisch‘, die konservative Architektur und progressive Technik miteinander versöhnen konnte.“

Obwohl nun die „Materielosigkeit“ – etwa in der Gartenarchitektur, in den Bildern von William Turner, im Impressionismus oder bei den Ingenieurbauwerken – immer öfter realisiert wurde, sollte sie erst von der modernen Ästhetik nachhaltig inkorporiert werden. Le Corbusier beschrieb diese Nicht-Wahrnehmung zeitgenössischer Technologie durch die Architekten 1923 mit der poetischen Metapher von „Augen, die nicht sehen“.

11) Die Ambivalenz der Form

Das 19. Jahrhundert „verabsolutierte“ zwar in formaler Hinsicht die historischen Stile, relativierte jedoch stark deren Bedeutungen in jeweils spezifischen Kontexten und Ikonografien. Wie oben beschrieben, formulierte man die speziellen Botschaften der Bauherren in gezielt dafür ausgewählten historischen Formen und deren individueller Rekombination.

Diesen Kombinationen wurden im gegebenen Kontext bestimmte Bedeutungen zugeordnet. Die individuelle Kontextbindung bedingte jedoch, dass die historistische Formensprache – anders als die „verbindlichen“ Baustile früherer Epochen – keine allgemein gültigen, festgefügten Beziehungen zwischen bestimmten Formen und Inhalten etablieren konnte.

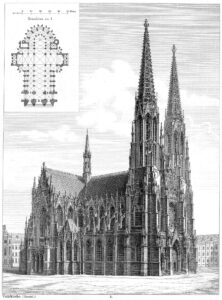

Die gleiche Form konnte in verschiedenen Kontexten sehr Verschiedenes bedeuten. Hinter einer neugotischen Fassade konnte sich sowohl eine Fabrik als auch das Lustgartengebäude eines Adeligen verbergen. Die Gotik konnte sogar als genuiner, gleichwohl fiktiver „Nationalstil“ rivalisierender Ethnien mit ganz unterschiedlichen Beziehungen zum Mittelalter reklamiert und gebaut werden (etwa in Parlamenten). Hermann Fillitz nannte das Beispiel der sakralen Kirche und des profanen Rathauses, die gleichermaßen im gotischen Stil auftreten konnten. In Wien etwa steht das neugotische Rathaus nur fünf Baublocks von der neugotischen Votivkirche entfernt.

Ebenso konnte der klassische Stil sowohl ein Bankhaus als auch eine Kirche oder einen Palast zieren. An der Wiener Ringstraße gibt es sowohl ein Parlament als auch zwei Palais der Herrscherfamilie (Erzherzöge Wilhelm und Ludwig Viktor) in klassischen Stilformen.

Gegensätzliche Inhalte wie bürgerliche Mitbestimmung (Reichsratsgebäude) versus Herrscherrepräsentation (Hochadelspalais) bedienten sich hier der gleichen Stilfamilie.

Dies führte zu einem tendenziell ambivalenten Charakter: Der gleiche Bautyp konnte in verschiedenen Stilen auftreten und der gleiche Stil in verschiedenen Bautypen. Jede Gesellschaftsgruppe reklamierte bestimmte historische Stile oder deren Rekombination für sich, obwohl es bedeutend weniger historische Stile als Gesellschaftsgruppen gab. So entstand zwangsläufig ein kontroverses, aber dennoch kreatives Nebeneinander verschiedenster Inhalte und Bedeutungen, die verschiedene Betrachter mit den einzelnen Stilen verbanden.

12) Moderieren oder Auftrumpfen?

Neben diesen changierenden Ikonografien manifestierte sich die Ambivalenz der historischen Form aber auch in der „Lautstärke“ des öffentlichen Auftritts. Diese konnte in moderierender Absicht dafür genutzt werden, eine neue Funktion und einen neuen Bautyp (urbaner Geschosswohnbau, Parlament, Bahnhof, Fabrik etc.) auf „verträgliche“ Weise im Sinne eines vermittelnden „Interfaces“ zwischen alter und neuer Umwelt zu etablieren.

„So wurde zum Beispiel die Gießhalle der Sayner Eisenguss-Hütte um 1830 aus einer Eisenkonstruktion im Basilika-Schema errichtet, die im Inneren von Säulen mit dorischen Kapitellen getragen wird. Angesichts der industriellen Realitäten des Jahrhunderts und der den Alltag begleitenden Gegenwart von Maschinen war die Versuchung groß, diesen rein funktionalen, oft martialisch wirkenden ‚Fremdkörpern‘ ebenso wie allem anderen eine historische Anmutung zu verleihen“, analysierte Eva-Maria Landwehr.

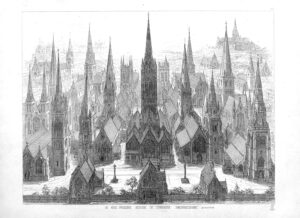

Die historistische Architektur konnte aber auch dem gegenteiligen Zweck der Repräsentation und des monumentalen Auftrumpfens des neuen Zeitalters dienen, indem sich neue Bauherren (mit industriellem oder religiösem Hintergrund) gezielt einer alten Form als Autoritätssymbol sowie der schieren Größe ihrer ambitionierten Neubauten bedienten. Diese Eskalation demonstrierte – trotz der Verwendung historischer Formen – eine klare Disruption der Tradition. Inhaltlich kamen dabei sowohl der „Fortschritt“ als auch die „Reaktion“ traditionalistischer Weltanschauungen unüberhörbar zu Wort.

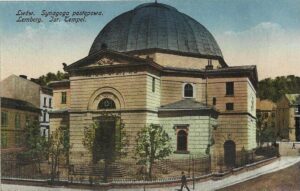

Im Bereich der Religion illustriert dies etwa die galizische Hauptstadt Lemberg mit ihren neuen, monumentalen Sakralbauten der zahlreichen lokal vorhandenen und miteinander konkurrierenden Religionen und Konfessionen. Schon vor der Inkorporation Galiziens durch Österreich 1772 und besonders nach den Toleranzpatenten von Kaiser Josef II. in den 1780er Jahren drängten sie alle kompetitiv an die Öffentlichkeit.

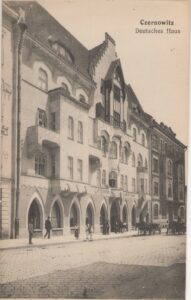

Nicht nur die Religionen, sondern auch die zahlreichen Ethnien („Nationalitäten“) Österreich-Ungarns emanzipierten sich im 19. Jahrhundert zusehends. In vielen größeren Städten der Monarchie entstanden „Nationalhäuser“ der verschiedenen Communities, die deren nachhaltige Präsenz demonstrieren sollten. Im liberalen Zeitalter übersetzten diese Nationalhäuser eine intellektuell konstruierte nationale „Identität“ in reale Bauformen und -Stile. Damit sandten sie speziell kodierte ästhetisch-politische Statements in den öffentlichen Raum. Dies barg jedoch in den multiethnischen Regionen Österreich-Ungarns auch ein gewisses Konfliktpotential, das bis 1918 zum Untergang des Reichs mit beitrug. So förderte der Liberalismus gegen seine guten Absichten weniger die Toleranz als das aggressiv vorgetragene Beharren auf einem vermeintlich „Eigenem“ – letztlich also den verheerenden Nationalismus.

13) Größeninflation

Der stetig wachsende Raumanspruch der Architektur des 19. Jahrhunderts ging aber nicht nur von einzelnen Bauherren aus. Im Industriezeitalter war er strukturell begründet und wurde von der Mechanisierung und dem raschen Bevölkerungswachstum angetrieben. Dieser inflationierte Größenmaßstab bestimmte nun das neue Bild von Stadt und Landschaft, was von vielen Literaten intensiv beklagt wurde. Die auffälligsten neuen Großobjekte waren Fabriken, aber auch im urbanen Wohnbau spielte das Phänomen der Größe eine wichtige Rolle. Noch heute ist der Kontrast zwischen den niedrigen barocken oder biedermeierlichen Häusern in den alten, engen Gassen und den neuen, fünf- bis sechsgeschossigen Gebäuden, deren Baulinie zugunsten verkehrsfreundlicher breiter Straßen zurückgesetzt wurde, etwa in Wien deutlich sichtbar. Der vergrößerte Raumanspruch ergab sich aber nicht nur aus Nachfrage, Technik und Stadtwachstum, sondern auch aus dem Drang, dem modernen Wissen und der eigenen Lebensweise Denkmäler zu setzen.

14) Denkmalcharakter

So erklärt sich der Denkmalcharakter zahlreicher Kultur- und Bildungsbauten wie Museen, Theater und Universitäten. Er manifestierte sich, so Hermann Fillitz, in Repräsentationsformen wie dem Triumphbogen, der großen Treppenanlage und den Prunkräumen ohne direkten Bezug zur primären Funktion des Gebäudes.

Die positive Vielfalt

So verläuft im Historismus die Grenze zwischen Inszenierung und Moderation, laut und leise, alt und neu meist fließend und ist stets vom räumlichen und gesellschaftlichen Kontext abhängig. Das betrifft nicht nur die Vielfalt an Stilen und Bauformen, sondern die gesamte Kultur. Walter Krause: „Ein Zeitalter, in dem Kurioses und Serienprodukte, Einzellösungen und normierende Regelhaftigkeit nebeneinander Platz haben, kann nur begriffen werden, wenn man seine Gegensätzlichkeit bejaht und als positive Vielfalt anerkennt.“