Von Markus Kristan

Das Jahr 1809 brachte für Charles de Moreau neue Aufträge des Fürsten Esterházy. Nun entstand das Projekt für ein Personalwohnhaus als Abschluss der Schlossachse in Eisenstadt. Es wurde jedoch nicht realisiert, da sich der Fürst zwischenzeitlich entschlossen hatte, das neue Beamtenwohngebäude, auch „Neugebäude“ bezeichnet, am Oberberg neben der Probstei (heute Esterházystraße 37) errichten zu lassen. Auch dieses Haus wurde von Moreau geplant.

Ein ähnliches Beamtenwohngebäude wurde 1811/12 nach Plänen Moreaus in Kaposvár errichtet (deutsch Kopisch, Ruppertsberg, Ruppertsburg, kroatisch Kapošvar; mit den heutigen Adressen Fö utca 6 und Teleki utca 5).

Moreau war für den Fürsten Esterházy aber nicht nur Architekt, sondern galt in seinen Augen auch – aufgrund seiner hervorragenden Schulung als Architekt und Maler in Paris, u.a. bei J.-L. David – als Experte in sämtlichen Kunstangelegenheiten. Dies führte dazu, dass Moreau von seinem Dienstgeber 1812 auch zum Leiter der fürstlichen Sammlungen ernannt wurde.

Noch nicht gesichert ist die mögliche Tätigkeit für einen Verwandten des Fürsten Esterházy, nämlich Franz Graf Esterházy (1746–1811), der Moreau – wie der Fürst – bei der Errichtung des Dianabades finanziell unterstützt hatte. Es ist möglich, dass Moreau zwischen 1804 und 1811 vom Grafen den Auftrag erhalten hatte, in dessen Schlosspark zu Tata in Ungarn (deutsch: Totis, Komitat Komárom-Esztergom) eine künstliche Ruine zu errichten. Der Architekt dieses Bauwerks (Moreau?) verwendete dabei Kapitelle und Steine aus der naheliegenden romanischen Abtei Vérteskeresztúr (Sancta Crux, Vértesszentkereszt, Szentkereszt, Vertheskerestur), die während der türkischen Besatzung Ungarns verlassen worden war, und römische Grabsteine. Außer der künstlichen Ruine wurden in dieser Zeit im englischen Park von Tata noch ein römisches Bad, eine türkische Moschee und eine Grotte errichtet, deren Entwürfe gleichfalls auf Moreau zurückgehen könnten.

Der Erste Pariser Frieden, das sogenannte „Friedens- und Freundschafts-Tractat“, nach dem Sturz Napoléons I. am 11. April 1814, wurde am 30. Mai 1814 in Paris zwischen dem König von Frankreich, Ludwig XVIII., einerseits und den alliierten Mächten Österreich, Großbritannien, Preußen, Russland, Spanien, Portugal sowie Schweden und Norwegen geschlossen. Am 31. Mai 1814 wurde er ratifiziert. Eigens zu diesem Zweck waren Kaiser Franz I. und Fürst Metternich nach Frankreich gereist. Zwei Wochen später, am 15. Juni 1814, kehrte der Kaiser mit seinem Gefolge aus Paris, nach einjähriger Abwesenheit aus seiner Residenzstadt, zurück nach Wien und bezog wieder das Schloss Schönbrunn. Am Tag darauf folgte dann sein triumphaler Einzug in die Hofburg in der Wiener Innenstadt.[1]

Dieser Festzug führte auch am Josephsplatz und damit am Palais Fries[2] vorbei, das aus diesem Anlass von Moreau und dem Maler Joseph Abel (1764–1818), der wiederholt für Moritz Graf Fries (1777–1826) tätig war, festlich dekoriert und beleuchtet wurde.[3] Mit viel Aufwand wurde zu diesem Zweck ein Gestell aus Holz und bemalten Transparenten errichtet, das große Teile der Fassadenfläche abdeckte. Darauf waren in den illusionistischen Fensterbögen des Erdgeschosses acht weibliche, mit grauer Farbe gestrichene Figuren gemalt, von denen jede ein Schild mit dem Namen eines Ortes trug, an dem die Alliierten einen Sieg über Napoléon erfochten hatten.[4] Die Hauptattraktion der Dekoration war jedoch das große Transparent, das im Mittelfeld des Obergeschosses angebracht war. Es zeigte den Triumphzug der drei Monarchen von Österreich, Preußen und Russland, die auf einem antiken Wagen standen. Die Rosse des Wagens wurden von der Siegesgöttin gelenkt. „Kinder und Mädchen streuen Blumen außer den Thoren des an seinen Thürmen und dem Bibliothek-Gebäude kennbaren Wien. Rechts im Vordergrunde die Muse der Zeitgeschichte, beschäftigt die grosse Epoche aufzuzeichnen. Ackerbau, Handel und bildende Künste empfangen die Triumphatoren, vor ihnen her schwebt der Ruhm. Links Europa – kennbar an liegenden Füllen – das zertrümmerte Joch unter dem fesselfreyen Fuß. Die Siegeskränze, welche ein Theil der frohen Menge ihr darreicht, während die übrige Volksgruppe sich gegen die Retter neiget, weiset sie den Herrschern zu denen sie gebühren. Im Hintergrunde Truppen mit Fahnen der Verbündeten.“[5] Am Abend dieses denkwürdigen Tages wurden die in den Fenstern des Palais aufgestellten großen Kerzen entzündet, wodurch das Transparent illuminiert wurde bzw. auch die unverdeckten Fenster des Hauptgeschosses gleichfalls erleuchtet waren.

Dieser Festzug war aber nur ein erster Auftakt für eine große Zahl weiterer Festivitäten: Die letzten drei Monate des Jahres 1814 waren in Wien geprägt vom großen Kongress, dem „Wiener Kongress“, der am 14. September begann und bis zum 9. Juni 1815 andauern sollte. Darin legten die europäischen Staaten ihre Grenzen neu fest, die zuvor durch Napoléon während der Kriege stark verändert worden waren. Um den Ernst der Verhandlungen zu mildern und den hochrangigen Gästen Zerstreuung zu bieten, wurden jeden Tag die unterschiedlichsten Feste in den Palais und Gärten des Adels sowie an öffentlichen Orten veranstaltet. Banketts, Konzerte, Tableaux, Maskenbälle, Carousells, Revuen, Jagdpartien etc. standen auf der Tagesordnung.

Eine bedeutsame Rolle bei vielen dieser Veranstaltungen spielte die dritte Gemahlin von Kaiser Franz I., Maria Ludovica Beatrix von Österreich-Modena d’Este. Wiederholt beauftragte sie zwei in Wien lebende, aus Frankreich stammende Künstler: den Maler Jean-Baptiste Isabey (1767–1855) und den Architekten Charles Moreau. Gemeinsam realisierten sie die szenischen Ideen der Kaiserin in deren Appartements in der Hofburg. Dabei fanden zahlreiche Theatervorstellungen statt, auch lebende Bilder (tableaux vivantes) wurden gestellt.[6]

Am 18. Oktober 1814, dem Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig, fand im Wiener Prater und im Lusthaus ein militärisches Fest statt.

Am Abend desselben Tages lud Clemens Wenzel Lothar Fürst Metternich (1773–1859) die hohen Herrschaften zu einem glänzenden Ballfest in sein Sommerpalais am Rennweg. Moreau hatte hier den Auftrag erhalten, das Palais durch temporäre Zubauten zu vergrößern und die Einrichtung umzugestalten.[7] Der früheste Hinweis auf diese festliche Dekoration findet sich in einem Brief vom 28. April 1814, den Metternich, zu diesem Zeitpunkt noch in Paris, an seine Frau schickte. Darin bat er sie, den Architekten Moreau mit den Entwürfen für die Festgestaltung zu beauftragen, wobei dieser in großem Maßstab planen solle, denn schließlich bezahle ja alles der Hof.[8]

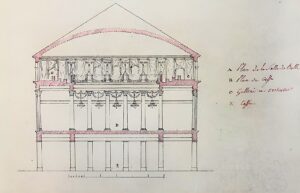

Der Architekt folgte der Anweisung des Fürste offenbar von Herzen gerne und plante weit mehr als eine einfache, damals übliche Festdekoration. Zu seinen Ideen zählte beispielsweise die Errichtung eines russischen Dorfes im Garten des Fürsten. Die Häuser dieses Dorfes sollten zum Teil als Realität aus Holz gebaut und zum Teil als Illusion perspektivisch gemalt werden.[9] Darüber hinaus entwarf Moreau für dieses Fest ein Amphitheater, das an das Gewächshaus im Metternich’schen Garten hätte angebaut werden sollen. Dieser Plan kam aber nicht zur Verwirklichung. Tatsächlich errichtet wurde hingegen ein Ballsaal im Garten des Palais Metternich.[10]

Der Saal hatte die Form eines Peristyls, in dem man gehen und sitzen konnte, ohne die Tanzenden zu behindern. Eine umlaufende Galerie, auf der sich auch das Tanzorchester befand, wurde von 24 korinthischen Säulen getragen. Daran war ein Speisesaal angebaut, der von 32 Säulen dorischer Ordnung umkränzt war. Für den Eingang des Festgebäudes hatte Moreau eine neun Meter breite Treppe geplant, die von einem auf 24 schlanken Säulen ruhenden Zelt überspannt wurde.

Im Verlauf des Kongresses erhielt Moreau auch den Auftrag, das Landhaus von Ferdinand Graf Pálffy-Erdöd (1774–1840) in Wien-Hernals[11] für eines der Feste zu dekorieren.

Am 21. Jänner 1815 veranstaltete die französische Botschaft in Wien im Dom zu St. Stephan eine ebenso feierliche wie rührende Seelenandacht, am Jahrestag des traurigen Endes des französischen Königs Ludwig XVI. (1754–1793). Dieser war am 21. Jänner 1793 auf der Place de la Concorde, die damals noch Place de la Révolution hieß, enthauptet worden. Aus diesem Anlass ließen die in Wien ansässigen Künstler Isabey und Moreau als Dekorateure der Veranstaltung den ganzen Dom im Inneren schwarz behängen.

In der Mitte wurde ein Trauergerüst aufgestellt, an dessen vier Ecken Bildsäulen aufgerichtet wurden, die „Frankreich im Schmerz versunken“, „Europa in Tränen“, „Religion“ mit dem Testament Ludwig XVI. in Händen und „Hoffnung“ darstellten. Der Komponist Sigismund Neukomm (1778–1858), ein Schüler und Freund von Joseph Haydn (1732–1809), hatte für diesen Anlass ein eigenes Requiem komponiert. Das Orchester und der 250 Stimmen umfassende Chor wurden von Antonio Salieri (1750–1825) und Sigismund Neukomm dirigiert. Die Familie des österreichischen Kaisers, der Kaiser von Russland und die Könige von Dänemark, Preußen und Bayern nahmen an dem Gottesdienst teil.[12] Am Abend desselben Tages verfasste Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754–1838), der Botschafter Frankreichs beim Wiener Kongress, einen Brief an den französischen König Ludwig XVIII. (1755–1824), in dem er vorschlug, die an der Aufführung federführend beteiligten Künstler Moreau, Neukomm, Salieri und Isabey als Anerkennung für ihre künstlerischen Leistungen mit dem Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion zu dekorieren.[13]

Nur zehn Tage später, am 31. Jänner 1815, ließ Ludwig XVIII. in Paris die entsprechenden Dekrete ausstellen, wodurch Moreau und seine Compagnons zu Rittern der französischen Ehrenlegion ernannt wurden. Der Chevalier de la Légion d’Honneur trägt den Ordensstern am roten Band auf der linken Brust, wie auf dem sieben Jahre später, 1822, entstandenen Porträt Moreaus von Ferdinand Georg Waldmüller (1793–1865) zu sehen ist.[14]

Im Jahr darauf, 1816, zeichnete Moreau im Auftrag des Fürsten Esterházy Umbaupläne für das Majoratshaus des Fürsten in der Wallnerstraße in der Wiener Innenstadt,[15] die aber erst später, 1819 und 1820, realisiert wurden.

Durch den Tod von Johann Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg (geboren 1732) am 14. Dezember 1816 wurde die Leitung der Architekturschule an der Akademie der bildenden Künste in Wien frei. Für diesen begehrten Posten bewarben sich außer Moreau noch Andreas Fischer (1755–1819), Johann Amann (1765–1834), Anton Ortner (1776–1862) und Joseph Kornhäusel (1782–1860). Der mächtige Kanzler, Fürst Metternich, hatte jedoch bereits im Jänner 1817 beantragt, dem in Triest arbeitenden und aus der Schweiz stammenden Architekten Pietro Nobile (1774–1854) diese wichtige Stellung anzubieten.[16]

Nobile, der 1845 zum Ritter des Ordens der Eisernen Krone 3. Klasse ernannt worden war und sich fortan Peter Ritter von Nobile nennen durfte, wurde am 2. Jänner 1818 zum Leiter der Architekturschule gewählt. Moreaus Bewerbung hatte womöglich keine ernsthafte Chance auf Berücksichtigung, da der argwöhnische Hof sicherlich ständig ein äußerst kritisches Auge auf ihn warf, da er in seiner Pariser Zeit Schüler und Assistent des Revolutionärs Jacques-Louis David gewesen war.

Gleichfalls 1816 erteilte ein weiteres Mitglied der Familie Esterházy, János Graf Esterházy (1775–1856), Moreau einen neuen Auftrag. Dabei sollte das Schloss in Csákvár (deutsch Tschakwar), in der Nähe der ungarischen Stadt Tatabánya (deutsch Totiserkolonie), umgebaut werden. Moreau gab mit seiner Bautätigkeit dem Schloss ein zeitgemäßes Aussehen. Die Um- und Neugestaltungsarbeiten dauerten bis 1823.[17]

Am 5. November 1816 verließ Caroline Auguste von Bayern (1792–1873) München, um am 10. November 1816 in Wien Kaiser Franz I. von Österreich zu heiraten und dessen vierte Ehefrau zu werden. Aus diesem Anlass gab der österreichische Großbotschafter Fürst von Schwarzenberg am Tag zuvor, am 9. November, im Palais des Banquiers Simon Spiro (1781–1858) am Platz der Königinnen in München ein großes Fest. Um das Palais repräsentativ zu dekorieren, hatte man Moreau aus Wien engagiert. „Das Fest, dessen zweckmäßige Anordnung von dem Herrn Ritter Moreau, Architecten Sr. hochfürstl. Durchl herrührt, vereinigte Alles, was München Schönes und Ausgezeichnetes in sich faßt […].“[18]

Während des Wiener Kongresses, 1814 bis 1815, hielt sich auch Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1784–1844) aus Sachsen-Thüringen in Wien auf. Hier knüpfte er nicht nur Kontakte mit Clemens Wenzel Fürst Metternich, sondern auch mit Wiener Künstlern. Die Bemühungen von Herzog Ernst, den zu dieser Zeit gleichfalls in Wien weilenden deutschen Architekten Karl Ferdinand Langhans (1781–1869) für Coburg zu gewinnen, scheiterten allerdings. Stattdessen wurde ihm Moreau vermittelt, der künstlerischer Berater sowohl Metternichs als auch des Kongresssekretärs Friedrich von Gentz (1764–1832) gewesen war. Moreau schickte dem Herzog einige Zeit später unter anderem auch Pläne für Schlossbauten nach Coburg. Moreau nahm jedoch letztendlich keinen Einfluss auf die Coburger Bauten. Der Briefverkehr zwischen Moreau und Coburg währte von 1816 bis 1819.[19] Als Renumeration für seine Leistungen empfing Moreau eine goldene Dose aus Coburg.[20]

Für die Vermählung von Erzherzogin Leopoldine (1797–1826), eine der fünf Töchter von Kaiser Franz I., mit Dom Pedro de Alcantara (1798–1834), dem Kronprinzen von Portugal und Brasilien, am 13. Mai 1817 im Augarten in Wien-Leopoldstadt wurde nach Plänen Moreaus eigens eine temporär bestehende Festhalle errichtet.[21] Die Bauten waren offensichtlich dermaßen prachtvoll, dass sie noch 1875 in einem Zeitungsbericht beschrieben wurden: „Der portugiesische Botschafter Marquis von Marialva veranstaltete“ ein glänzendes Augartenfest „zur Feier der Vermählung des (durch ihn vertretenen) Kaisers von Brasilien mt der Erzherzogin Leopoldine. In der Eintrittsallee wurde von dem Architekten Karl Moreau ein dorischer Tempel errichtet und das Hofviereck mit einer Säulenhalle gleichen Styles umgeben. Ein Peristyl von sechs Säulen schloss sie ab. Statuen, Vasen, Wappenschilder schmückten diesen schönen Eintagsbau. Im Garten waren Zelte aufgeschlagen, die, mit großem Luxus ausgestattet, der kaiserlichen Familie und den Hochzeitsgästen als Speisesäle dienten. Eine Rotunde, die 54 Fuß hoch war, im Innern von einer auf 32 Säulen ruhenden Galerie umgeben, wurde und durchgehende Glaswände hatte, diente als Tanzsaal. Es versammelten sich in diesem Saale damals 1.800 Personen. Diese Gebäude strahlten alle in tausendfachem Lichterglanz und der Effekt des Festes soll ein seitdem nicht wieder erreichter gewesen sein.“[22]

Der einzige christliche Kirchenbau Moreaus steht in der ungarischen Stadt Nagy-Ganna im Komitat Veszprém (deutsch Groß-Ganna, das heute durch die Vereinigung mit Klein-Ganna in den 1940r Jahren ein Teil von Ganna ist). Er wurde 1808 bis 1818 nach Plänen Moreaus von Josef Engel ausgeführt.[23] In unmittelbarer Nähe der alten römisch-katholischen Pfarrkirche errichtete Moreau das Mausoleum seines Bauherrn Miklós Graf Esterházy, das zugleich die neue Pfarrkirche sein sollte. Dabei ließ sich der Architekt vom Pantheon in Rom inspirieren, dessen verkleinerte Nachbildung den dominanten Baukörper des Bauwerks darstellt. Die Grabeskirche ist über einem lateinischen, T-förmigen Grundriss erbaut, wobei der Rundbau sich mitten im stehenden Balken/Trakt des „T“ befindet. Er wird von einer riesigen Kuppel gedeckt, die zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung, 1818, die größte Ungarns gewesen ist. Die Kirche ist heute zugleich auch die Pfarrkirche des Dorfes. Zu dem Portal auf einem erhöhten Unterbau führen beiderseits kleine Treppenanlagen. Das Portal wird durch einen Vorbau mit zwei Säulen und dem darauf ruhenden Dreieckgiebel betont. Symmetrie und Gleichmäßigkeit, strenger Rhythmus und puristische Schlichtheit vereinen sich in diesem Bau zu einem monumentalen Gesamteindruck. Josef Klieber schuf einige Plastiken für die Gruft.[24]

Anmerkungen

[1] Wiener Zeitung, Wien, 16. Juni 1814, S. 1, Sp. 1-2. Der Einzug von Kaiser Franz I. in Wien nach dem Pariser Frieden am 16. Juni 1814 ist auch auf dem Gemälde von Johann Peter Krafft (1780–1856) dargestellt, dass sich in den Sammlungen des Belvederes befindet (Inv.-Nr. 6247).

[2] Wien I., Josephsplatz 5.

[3] In der Graphischen Sammlung Albertina in Wien wird eine Serie von Kupferstichen des Graphikers Carl Rahl des Älteren aufbewahrt, die das Programm der Dekoration und auch Entwürfe zeigen (Klebeband „Deutsch nach Sektionen I/59“, Inv.-Nr. DG2017/2/3606-3610). Die Kupferstiche stammen aus der von Moritz Graf Fries herausgegebenen Festschrift „Die Darstellung des Gräflich Friesischen Hauses auf dem Josephsplatzes am 16. Junius 1814“. Eine weitere Abbildung der vorgeblendeten Fassade in: Joseph Rossi (Hg.), Denkbuch für Fürst und Vaterland, Wien 1814, Tafel 19. Siehe auch: Thomas Pulle, Untersuchungen zum Palais Fries am Josefsplatz, Aufnahmearbeit am Kunsthistorischen Institut der Universität Wien, WS 1987/88, Wien 1988, S. 30-46.

[4] Culm, Katzbach, Dennewitz, Leipzig, Brienne, Arcis, Ferechampe und Paris.

[5] Graphische Sammlung Albertina, Wien, Inv.-Nr. DG2017/2/3606.

[6] Franz Joseph Adolph Schneidawind, Prinz Wilhelm von Preußen in den Kriegen seiner Zeit, Berlin 1856, S. 197.

[7] Über öffentliche Vergnügungen und Feste während des Congresses zu Wien. (Fragment aus einem Briefe.), in Journal des Luxus und der Moden, 29. Jg.., Weimar, Dezember 1814, S. 781-782.

[8] Die detaillierten Hinweise zu dem Fest im Garten des Palais Metternich entnehme ich: Gernot Mayer, Der ephemere Kongress. Fest- und Erinnerungskultur nach dem Ende Napoleons zwischen Siegestaumel und Harmoniesucht, in: Elisabeth Hilscher – Werner Telesko – Eva Maria Werner (Hg.), Der Wiener Kongress 1814/15. II: Politische Kultur, Wien 2019, S. 227-238. Siehe auch: Wolfram Siemann, Metternich. Stratege und Visionär. Eine Biografie, München 2016, S. 534-535, 2. Abb. Im Národní Archiv in Prag, A. C. 8 Krt. 7, 41, werden Entwurfszeichnungen Moreaus für das Fest aufbewahrt (Entwurf eines zweigeschossigen Holzbaus und Entwurf eines Zeltes für die Fürstlichkeiten im Ballsaal des Erdgeschosses).

[9] Entwurf für das „Russische Dorf“ im Garten des Palais Metternich, Zeichnung, 1814, Prag, Národní archiv.

[10] Querschnitt des ephemeren Ballsaal im Garten des Palais Metternich, Zeichnung, 1814, Prag, Národní archiv.

[11] Wien XVII., Hernalser Hauptstraße 21-25.

[12] Wiener Zeitung, Wien, 23. Jänner 1815, S. 1, Sp. 1-2 – S. 2, Sp. 1; Lemberger Zeitung, Lemberg, 27. Jänner 1815, S. 1, Sp. 1-2.

[13] Charles Maurice des Talleyrand-Périgord, Memoirs of the Prince de Talleyrand, London 2009, S. 17.

[14] Das Gemälde ist heute im Besitz der Sammlungen des Fürsten von und zu Liechtenstein, Vaduz – Wien.

[15] Wien I., Wallnerstraße 4.

[16] Eduard Josch, Peter Nobiles Ernennung zum Direktor der Architekturschule der Akademie der bildenden Künste und Joseph Kornhäusels Bewerbung um diese Stelle, in: Mitteilungen der Gesellschaft für vergleichende Kunstforschung in Wien, 3. Jg., Wien, September 1950, Nr. 1, S. 69-70; Walter Wagner, Die Geschichte der Akademie der bildenden Künste in Wien, Neue Folge Band I, Wien 1967, S. 82.

[17] József Sisa, Motherland and Progress: Hungarian Architecture and Design 1800–1900, Basel 2017, S. 201.

[18] Ausländische Nachrichten. Teutschland, in: Der Wanderer, Wien, 10. November 1816, S. 1273, Sp. 1-2.

[19] StACo, LA A I 28b 16 E V, Nr. 2, fol. 21, 37, 199, 205 und 215, Briefe vom 11. 3. 1816 bis 2. 9. 1819.

[20] Lorenz Seelig, Wiener Biedermeier in Coburg, in: Alte und Moderne Kunst, XXVII. Jg., Wien 1981, Heft 178 und 179, S. 2-4.

[21] Österreichischer Beobachter, Wien, 29. Juni 1817, S. 5, Sp. 1-2; Tagesbegebenheiten, in: Abend Zeitung, Wien, 1. Juli 1817, S. 4, Sp. 2; Gerhard Robert Walther von Coeckelberghe-Dützele, Curiositäten- und memorabilien-Lexicon von Wien, Band I, Wien 1846, S. 108-109; Johann Kräftner, Eine Hassliebe. Französische Architekten in Wien, in: Eva Dewes – Sandra Duhem, Kulturelles Gedächtnis und interkulturelle Rezeption im europäischen Kontext, Berlin 2008, S. 495.

[22] A. H., Eine Gartengeschichte, in: Neues Wiener Tagblatt, Wien, 1. Mai 1875, S. 2, Sp. 2.

[23] József Sisa, Motherland and Progress: Hungarian Architecture and Design 1800–1900, Basel 2017, S. 166-167.

[24] Anna Zádor, Die Architektur des Klassizismus und der Romantik in Ungarn, Budapest 1981, Abb. 13-15.