Der soziale Wohnbau ist ein Resultat der Industrialisierung. Seit Beginn der Neuzeit wurden vor allem in England und einigen ressourcenreichen kontinentaleuropäischen Ländern Textilmanufakturen und Eisenwerke an Standorten gegründet, die nahe den Rohstoffen lagen (Schafwolle, Kohle, Eisenerz) und Energiequellen boten (Holz, Wasserkraft). Die Arbeiter (-familien) in diesen Betrieben waren nach der Aufhebung der Grundherrschaft von den Bauernhöfen im ganzen Land zu diesen neuartigen Arbeitsstätten gezogen. Sie bedurften zunächst der Unterkunft und Verpflegung, in weiterer Folge auch Bauten der Gesundheit, der Bildung und der Religion.

Großstädte mit vielen Arbeitskräften und spekulativem Wohnbau in Form der sogenannten „Zinskasernen“, die all diesen Bedürfnisse hätten entsprechen können, gab es bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert noch nicht. So blieb es den Fabriksherren, diesen Grundbedürfnissen vor Ort Rechnung zu tragen und für ihre Arbeiter und deren Familien Siedlungen zu errichten.

Jindrich Vybiral beschrieb 1995 im großen Werk „Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne“ die unmittelbare Motivation für die Errichtung von Werkssiedlungen: „Dem Bestreben, (…) gesunde, preiswerte und bequeme Unterkünfte zu schaffen, mochte mancherorts eine soziale Haltung zugrunde gelegen haben, insgesamt verfolgte man jedoch das ganz pragmatische Ziel einer maximalen Ausnutzung der Arbeitskraft. Die Notwendigkeit, Arbeitersiedlungen in Fabriknähe zu errichten, wurde dreifach begründet: erstens beabsichtigte man, eine stabile Zahl von Arbeitern für die Produktion sicherzustellen, zweitens wollte man sie vor einer anstrengenden Anreise bewahren, um ihre volle Leistungsfähigkeit für den Arbeitsprozeß zu erhalten, und drittens sollte gewährleistet sein, daß die Arbeiter im Fall außerordentlicher Vorkommnisse erreichbar waren.“

Dieser frühe Werkswohnungsbau ist die Keimzelle des sozialen Wohnbaus späterer Zeiten. Die basale Problemstellung für die damit befassten Architekten blieb stets die gleiche: Kleinen, mittleren und größeren Arbeiterfamilien sollte -wie Vybiral beschrieb – mit geringstmöglichen Kosten eine sichere und möglichst nicht ungesunde Unterkunft geboten werden. Was sich jedoch änderte, waren die dominierenden Vorstellungen über den Standard, der hierfür angemessen schien. Bis ins späte 19. Jahrhundert war die Einzimmerwohnung mit außenliegenden Aborten der übliche Typ für Arbeiterwohnungen. Er konnte gestapelt und/oder gereiht werden und bildete so in Zeilenbauten, Doppelhäusern und Geschossbauten frühe Formen des kollektiven sozialen Wohnbaus.

Die ersten Werkswohnungsbauten finden sich naturgemäß in England und Schottland, den Mutterländern der Industrialisierung. Bereits 1776-77 baute der Perückenmacher und spätere Textilindustrielle Richard Arkwright, der 1769 mit dem wasserradgetriebenen Waterframe die erste effiziente Spinnmaschine erfunden hatte, in seiner Modell-Siedlung Cromford in Derbyshire Wohnbauten für seine Arbeiter. Die Reihenhäuser boten im obersten Geschoss auch die Möglichkeit der Heimarbeit an Webstühlen – an den Bandfenstern für beste Belichtung kann dies abgelesen werden. Im schottischen New Larnak realisierte zwischen 1800 und 1825 der Sozialvisionär Robert Owen mehrere Wohnbauten in Zeilenform sowie Bildungs- und Sozialeinrichtungen.

In Saltaire in West Yorkshire baute Sir Titus Salt, nach dem die Stadt benannt ist, ab 1851 die bislang größte Modell-Industriestadt rund um seine Textilwerke. Sie bot eine reiche Vielfalt an Wohnungstypen in der englischen Reihenhausform, die sich in Österreich erst im 20. Jahrhundert durchsetzte. Die Standards dieser Häuser waren am Rang ihrer Nutzer innerhalb der fabriksinternen Hierarchie orientiert. Titus Salt ließ darüber hinaus auch Bildungsanstalten und eine Kirche errichten.

Der Werkssiedlungsbau und der frühe Arbeiterwohnbau des 19. Jahrhunderts bis hin zur Gartenstadtbewegung wurden nicht nur für England, sondern auch für Deutschland in zahlreichen Publikationen gründlich erforscht (z.B. J. Biecker, W. Buschmann, Arbeitersiedlungen im 19.Jh., Bochum 1985).

Auch in Frankreich erschienen umfangreiche Studien über den dortigen frühen Arbeiterwohnbau von C.-N. Ledoux’s Saline in Chaux über die Familistère von Guise (ab 1858) bis zu den bekannten Mühlhausener Typen (Beschreibung siehe unten). Gleichfalls gibt es für das früh und intensiv industrialisierte Böhmen/ Tschechien kompakte Darstellungen des Themas, etwa die oben zitierte von Jindrich Vybiral (1995).

Für Österreich sind vor allem dem viel späteren, jedoch international bekannten Wiener Gemeindebau und dem Roten Wien (1919-1933) mehrere Bücher in deutscher und englischer Sprache gewidmet (Karl Mang, Hans und Rudolf Hautmann, Helmut Weihsmann, Eve Blau u.a.). Seine Vorläufer, der Werkswohnungsbau und der traditionsreiche Arbeiterwohnbau in Österreich bis 1918, wurden indes verstreut in speziellen Inventaren sowie in Essays in der Fachliteratur oder in regionalen kulturgeschichtlichen Untersuchungen dokumentiert. An jenen Fundorten müssen sie für eine kompakte Überblicksdarstellung erst aufgefunden, gesammelt und chronologisch geordnet werden, um die inneren typologischen Entwicklungen erkennen zu können. So fehlt bisher dieser zusammenfassende Überblick über den Arbeiterwohnbau im Österreich der damaligen Grenzen und in den zeitgenössischen gesellschaftlich-technisch-wirtschaftlichen Zusammenhängen. Dies, obwohl es umfangreiche zeitgenössische Quellen und die weiter unten genannten akzentuierten Inventare von Friedrich Achleitner und anderen gibt.

Zu den wichtigsten Quellen zählen die 1836 von Ludwig Förster gegründete und mittlerweile online zugängliche Allgemeine Bauzeitung sowie die Zeitschrift des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereins. Sie veröffentlichten seit 1836 regelmäßig Pläne und Beschreibungen von Arbeiterwohnbauten und Arbeiterkolonien, wie man die Werkssiedlungen damals nannte. Auch Medienberichte über die Präsentationen von Arbeiterwohnhäusern auf den Weltausstellungen, bei denen dem Thema schon seit 1851 stets eine eigene Abteilung gewidmet war, sind wesentliche Quellen.

Unter den umfangreichen (akzentuierten) Inventaren ist der Architekturführer von Friedrich Achleitner (5 Bde., Salzburg 1980-2010) zweifellos das wichtigste. Achleitner unternahm es erstmals, die seit 1945 zusehends verschwindenden frühen Werkswohnungsbauten in Bild, Plänen und Beschreibungen – neben den relevanten Bauten des 20. Jahrhunderts – in seinen Führern zu dokumentieren. Viele davon wurden seither abgetragen, da einfache Arbeiterwohnhäuser vom Bundesdenkmalamt selten als schützenswert eingestuft waren.

Auf Achleitners monumentalem Lebenswerk, das in jahrzehntelangen, flächendeckenden und persönlichen Vor-Ort-Explorationen des Autors mit neu angefertigten Planzeichnungen und eigenen Fotos entstand, bauen alle späteren Publikationen zum Thema auf – auch die vorliegende. Fast alle in der Forschergemeinde bekannten und leicht zugänglichen Grundrisse von Arbeiterwohnungen des 19. Jahrhunderts hatte Achleitner auf Basis von Archivmaterial neu zeichnen lassen. Seine Objektbeschreibungen notieren nicht nur technische Informationen, sondern vermitteln auf hohem literarischem Niveau und mit großer Empathie den zeitgenössischen Kontext dieser Keimzellen des sozialen Wohnbaus. Dieses dokumentarische Pionierwerk ist daher auch ein Kunstwerk von Rang.

Weiters sind die Industriebaudokumentation von Manfred Wehdorn und Ute Georgeacopol-Winischhofer (Wien 1984) sowie die typologische Übersicht von Caroline Jäger-Klein zum 19. und 20. Jahrhundert (Graz 2005) zu nennen. Beide sind im Bereich der Technischen Universität Wien entstanden. Ferner bietet auch die Wirtschaftsgeschichte Österreichs von Roman Sandgruber einige Fundstellen und vermittelt den wirtschaftlichen Kontext der Arbeiterwohnbauten (Wien 1995). Im analogen Bereich bieten etwa das Museum Arbeitswelt in Steyr und das Museum in Marienthal bei Gramatneusiedl in Niederösterreich lehrreiche Einblicke in die Wohnsituation der Arbeiter im 19. Jahrhundert.

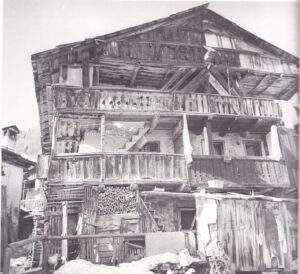

Aus diesen und anderen Quellen lässt sich die untenstehende orientierende Auswahl relevanter, gut dokumentierter und (durch eine neue Wertschätzung) meist noch erhaltener oder umgebauter Arbeiterwohnhäuser in Österreich vor 1918 zusammenstellen. Dabei zeichnen sich vier Grundtypen des Arbeiterwohnbaus im 19. Jahrhundert ab: Das Laubenganghaus (Knappenhaus) mit innen oder außen liegenden Treppen, dessen Typ direkt aus den landwirtschaftlichen Bauten in alpinen Regionen stammt. Die Bergarbeiterhäuser wurden nahe den inneralpinen Bergwerken nach Tradition der dortigen Bauernhöfe und ihrer Wirtschaftsbauten errichtet. Die gebotene Sparsamkeit führte zur Errichtung einer zweiten Raumschicht vor dem massiven Hauskern aus Stein. Diese Raumschicht aus Holztreppen und Laubengängen diente der Trocknung von Erntegut, aber auch mannigfachen anderen Funktionen des Bergbauernalltags. Die Knappenhäuser griffen diesen Typ direkt auf, indem die gestapelten Wohneinheiten massiv gemauert sind und die Holzlaubengänge davor nicht nur Erschließung schufen, sondern auch Aufenthaltsqualität.

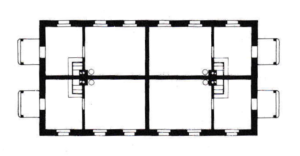

Ein zweiter Grundtyp ist der Mühlhausener Typ mit Kreuzgrundriß und vier Wohnungen in einem ebenerdigen Haus. Dieser Typ konnte auch zu Doppelhäusern gereiht werden (siehe unten, Siedlung Eisenfeld in Steyr).

Eher urbaner Herkunft ist der gestapelte und gereihte Spännertyp (zwei bis vier Wohnungen pro Geschoss sowie (seltener) das ein- und das mehrgeschossige Reihenhaus mit und ohne Eigengärten. Zudem ist die erwähnte Entwicklung aus den ländlichen Regionen in Richtung der Städte wichtig, die eine starke Verdichtung der vorher an den frühen Industriestandorten erprobten Typen im urbanen Kontext brachte.

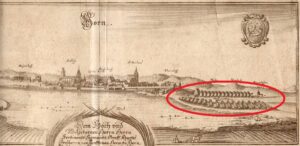

Tuchmachersiedlung, Horn, Niederösterreich, 1652-58. Bauherr: Stadtherr und Reichsvizekanzler Sigmund Graf Kurz. Kapelle und 30 Wohnhäuser mit Hausarbeit für das Wolltuchwaren-Verlegersystem neben der zentralen Fabrik. Roman Sandgruber: „1653 dürfte mit 49 Meistern, 56 Knappen, 17 Lehrlingen und 134 Spinnerinnen der Höhepunkt erreicht worden sein. (…)

Bald nach dem Tod des Grafen setzte der Niedergang ein, nicht nur weil danach die Armee als sicherer abnehmer nicht gehalten werden konnte, sondern weil nach der 1669 bis 1671 erfolgten Vertreibung der jüdischen Händler aus Niederösterreich das Vertriebssystem zusammengebrochen war.“

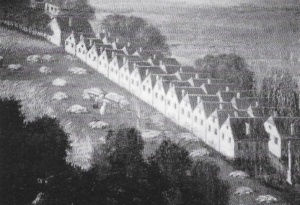

Arbeitersiedlung Nadelburg, Liechtenwörth, Niederösterreich, 1747-1756. Bauherr: Johann Christian Zug, ab 1751 das k.k. Münz- und Bergwerksdirektorium. Neben der Fabrik und den Arbeiterhauszeilen mit kleinen Hausgärten gab es auch eine Schule und eine Kirche.

„Die Häuser im Stil der regional typischen langgestreckten, ebenerdigen Bauernhäuser sind im Schachbrettmuster angeordnet“, berichtet abenteuer-industrie.at. „Insgesamt stehen noch 45 Wohnungen aus der Gründungszeit mit den Gemeinschaftseinrichtungen wie dem Wirtshaus und der Kirche. Die Gebäude waren einst von einer Mauer umschlossen, die zum Großteil noch besteht: Von den ursprünglich drei barocken Toren hat sich nur mehr eines, das sogenannte ‚Adlertor‘, erhalten. Das Straßennetz zeigt ein rechtwinkeliges Grundschema, dessen eine Hauptachse auf die Kirche gerichtete ist. Die Häuser sind ebenerdig und bestehen im allgemeinen aus einem Vorraum, zwei Wohnzimmern für ursprünglich zwei Familien und einer gemeinsam genutzten Küche“, schrieben Wehdorn und Georgeacopol-Winischhofer 1984.

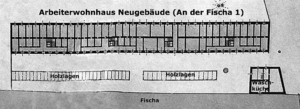

Die Arbeiterwohnhäuser der Textilfabrik Marienthal in Gramatneusiedl, Niederösterreich (ab 1844) besitzen eine doppelte Relevanz: Sie sind sowohl ein wichtiges Beispiel für den frühen Werkswohnbau als auch für die verantwortungsbewusste und kultivierte Lebensweise einer jüdischen Familie, die in Industrie, Großhandel und Bankwesen steil aufgestiegen war. 1860 ließ sie als repräsentativen Wohnsitz in Wien von Ludwig Förster und Theophil Hansen ihr „Zinspalais“ Todesco direkt neben der Hofoper errichten.

Die Arbeiterfamilien in Marienthal indes waren zunächst in einem umgebauten ehemaligen Fabriksbau untergebracht, bevor 1844 der erste neu errichtete Arbeiterwohnbau entstand. Die Wohnungen des langgestreckten dreigeschossigen Hauses unter Walmdach mit Quergiebel wurden von inneren Treppenhäusern erschlossen und boten auch innenliegende Abort-Gruppen für jeweils mehrere Wohnungen. Gekocht und geheizt wurde mit Holz, das in eigenen „Holzlagen“ neben dem Haus gelagert wurde. Dort befand sich auch der Brunnen, von dem die Arbeiterfamilien das Wasser holten.

Die Fabrik und die Arbeiterwohnhäuser wurden in den folgenden Jahrzehnten sukzessive erweitert. In den 1860er Jahren wurden beidseits entlang der Hauptstraße nach Gramatneusiedl fünf weitere zweigeschossige Gebäude als Laubenganghäuser errichtet (Typ „Knappenhäuser“, siehe unten). Die Erschließung erfolgte über innenliegende Treppenhäuser, rückseitig lagen parallel zu den Häusern Holzlagen und Aborte. Nach Sanierung werden die Häuser noch heute genutzt.

Die Fabrik erlangte 1933 einige Bekanntheit als Schauplatz der fundamentalen soziologischen Studie Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit von Hans Zeisel, Marie jahoda und Paul F. Lazarsfeld.

Neben Böhmen, Mähren, dem Wiener Becken, der Eisenstraße in Oberösterreich und der Obersteiermark war auch Vorarlberg mit seinen Textilwerken ein Brennpunkt der Industrialisierung Österreichs. Die Fabriken waren nach und nach aus der Heimproduktion im Verlegersystem hervorgegangen, das von ausländischen Unternehmern parallel zu den ersten zentralen Werken betrieben wurde.

Für diese Fabriken wurden um die Mitte des 19. Jahrhunderts erste Werkswohnungsbauten errichtet, von denen das 1850 entstandene Arbeiterwohnhaus der Textilwerke Schindler in Kennelbach ein repräsentatives Beispiel darstellt. Dabei handelt es sich um den damals verbreiteten Zeilentyp mit Laubengangerschließung. Achleitner: „Vermutlich ältestes Arbeiter-Mehrfamilienwohnhaus in Vorarlberg, das bald nach der Fabriksgründung errichtet wurde. Laubenganghaus-Prinzip: Durch Unterteilung wurden offene Stiegenhäuser für je zwei Wohneinheiten geschaffen.“

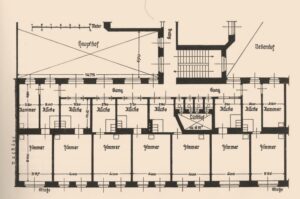

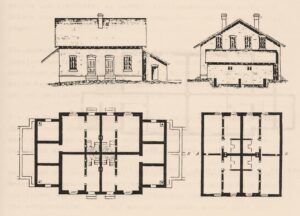

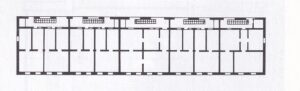

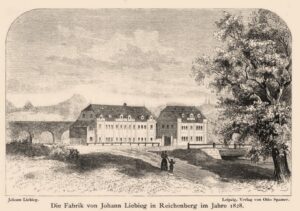

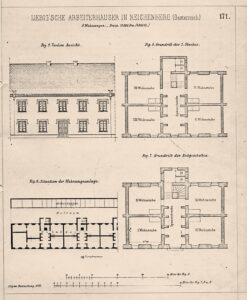

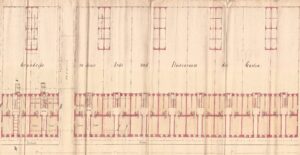

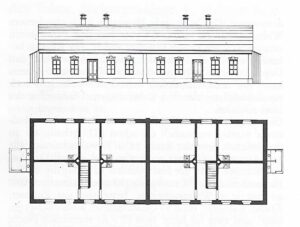

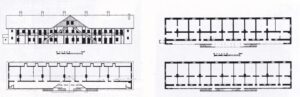

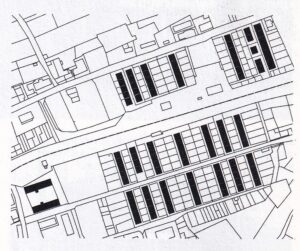

Die Arbeiterwohnhäuser der Textilwerke Johann Liebig in Reichenberg / Liberec in Nordböhmen (1867) zeigen einen Zeilentyp mit zweigeschossigen Vierspännern (vier Wohnungseingänge pro Geschoss). Jede der innenliegenden Treppen erschloss über einen mittigen Flur mit Speicherschränken vier Wohnungen, die aus je einer „Wohnstube“ bestanden. Die Aborte schlossen rückseitig an die gewendelten Treppen an und bildeten außen einen eigenen vortretenden

Baukörper. Wie in Marienthal wurden die Einraumwohnungen über einen Herd geheizt, dessen Brennholz – wie damals üblich – in einer Zeile Holzlagen außen parallel zum Wohnhaus gelagert wurde. In der Publikation der Allgemeinen Bauzeitung 1868 wird angegeben, dass ein derartiges zweigeschossiges Haus 48.000 Gulden kostete, was heute rund 1,1 Mio. Euro entspricht. Unklar bleibt dabei, ob darunter die Kosten für ein Haus mit acht Einraumwohnungen zu verstehen sind, das zu einer Reihe vervielfältigt werden konnte, oder jene für die gesamte Reihe. Wahrscheinlich scheint die zweite Option. Die Liebigsche Fabrik zeigte sich nicht nur bezüglich des frühen Arbeiterwohnbaus innovativ, sondern auch im Industriebau. Der Innenraum der Spinnerei „wird durch 280 gußeiserne Säulen gegliedert“, so Jindrich Vybiral.

Nicht nur die Textilindustrie Nordböhmens bedurfte ausgedehnter Arbeiterkolonien, sondern vor allem auch die Bergwerke und die Eisenhütten. Die bedeutendsten Eisenwerke waren schon seit 1828 in Wittkowitz bei Mährisch Ostrau entstanden. Sie waren vom Olmützer Kardinal und habsburgischen Erzherzog Rudolf Rainer auf Anregung des Wiener Professors Franz Xaver Riepl gegründet worden und wurden 1843 an Salomon Rothschild verkauft. Gemeinsam mit den nahen Kohleminen bildeten die Wittkowitzer Stahlwerke die industrielle Basis für die 1837 eröffnete Nordbahn von Wien nach Mährisch-Ostrau.

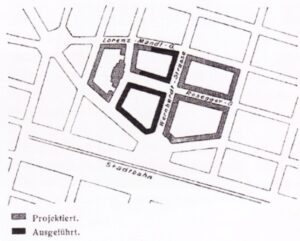

Nach der Jahrhundertmitte entstanden in Mährisch-Ostrau und an vielen weiteren Industriestandorten Böhmens ambitionierte Werkssiedlungen. Jene in Mährisch Ostrau wurde von Jindrich Vybiral beschrieben: „In den Jahren 1868-73 begann in Ostrau (…) der Bau der Rothschildkolonie bei der Grube Hlubin, wo Rudolf Sauer, der Leiter des Bauamts beim dortigen Grubeninspektorat, den ‚Mühlhausener Typ‘ von E. Müller anwendete.“

Auch im übrigen Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien entstanden um 1870 zahlreiche weitere Werkssiedlungen. Vybiral: „Am häufigsten baute man zweiteilige Häuser ohne besondere Ausstattung, in denen einer Familie ein bis drei Räume zustanden. Auf der Fürstenberg-Domäne Pürglitz (Křivoklát) hatte man schon 1825 mit deren Bau begonnen und seit 1870 entstanden mehrere Dutzend in den Vorstädten von Pilsen (Plzeň), Aussig (Ústi nad Labem), Kralup (Kralupy), Reichenberg (Liberec).“ Vybiral erwähnt auch den anspruchsvolleren Typ der zweigeschossigen Doppelhäuser für verdiente Arbeiter, wie er etwa in Bubna (Bubny) bei Prag 1869-1872 und in Aussig (Ústi nad Labem) gebaut wurde.

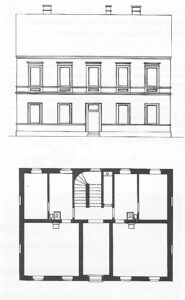

Ausgedehnte Arbeitersiedlungen des dritten Jahrhundertviertels finden sich bei der Waffenfabrik von Josef Werndl in Steyr. Die Arbeitersiedlung Pufferau in der Wehrgrabengasse 67-81 (1870) bot zweigeschossige Zweispännertypen, die aneinandergereiht wurden. Architekt Franz Arbeshuber plante sie in enger Zusammenarbeit mit dem Fabriksherrn. 1978 wurde ein Großteil der Hausreihe für ein neues Wohn- und Seniorenhaus abgetragen, sodass heute nur mehr das Haus Wehrgrabenstraße 61 steht. Es wird von der benachbarten Schwimmschule (heute: Freibad) genutzt, die ebenfalls von Josef Werndl gegründet worden war. 2005 beschrieb Caroline Jäger das Projekt in seinem Kontext: „Die erste größere, planmäßig angelegte Arbeitersiedlung entsteht im Wehrgraben der oberösterreichischen Stadt Steyr parallel zum Ausbau der Waffenfabrik des Josef Werndl.

Werndl legt nach dem Vorbild der sozialen Fabriksherren Englands und der Vereinigten Staaten, deren Anlagen er aus seiner Ausbildungszeit in den USA kennt, in unmittelbarer Nachbarschaft zu seinen Fabrikationsanlagen und seiner eigenen Villa im Wehrgraben eine Schwimmschule und eine größere Reihenhaussiedlung für seine Arbeiter an. (…) Es handelt sich um zweigeschoßige Mehrfamilienreihenhäuser in geschlossener Bauweise auf etwa 20 Meter tiefen Gartengrundstücken mit an der hinteren Grundgrenze liegenden Holzschuppen. Jedes Haus enthält vier Abteilungen, was relativ große Wohneinheiten von 45-50 Quadratmetern ergibt, also Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen.“

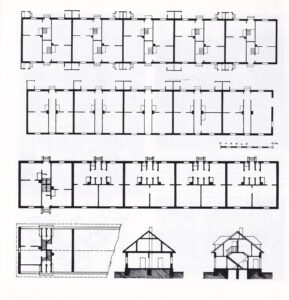

Ebenfalls für Josef Werndl wurde die Werkswohnsiedlung Eisenfeld in Steyr (1875-1888) von Franz Arbeshuber und Anton Plochberger geplant. Auf einer Insel im Fluss Steyr gelegen, ist sie eine der größten Werkswohnungsanlagen Österreichs jener Zeit. In zwei Etappen wurden ebenerdige Doppelhäuser, zweigeschossige Häuser und zweigeschossige Reihentypen errichtet. Die ebenerdigen Häuser zeigen den Mühlhausener Typ (Darstellung siehe unten), sind also Einzimmerwohnungen, die in Vierergruppen beidseits eines Mittelflurs zusammengefasst waren. An den Enden der Doppelhäuser waren Abortgruppen angebaut. Die eingeschossigen Häuser gingen, wie Friedrich Achleitner beschreibt, um 1900 teilweise in den Besitz der Bewohner über.

Die zweigeschossigen Häuser sind Zweispänner mit Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen mit rund 50 m2 Fläche.

Der Bedarf für eine Siedlung dieser Dimension war durch eine militärische Entwicklung entstanden: 1866 hatte Österreich in der Schlacht von Königgrätz in Böhmen gegen Preußen unter anderem verloren, weil seine Armee traditionelle Vorderlader-Gewehre verwendete. Die Preußen hingegen setzten bereits fortschrittliche Hinterlader-Gewehre ein. Die Waffeningenieure Karel Holub und Josef Werndl präsentierten daraufhin auf Einladung der österreichischen Armee ihr innovatives Hinterlader-Konzept und erhielten den Auftrag für die Fertigung des neuen österreichischen Standard-Gewehrs M1867. Eine weitere Folge war die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Österreich 1868. So war die enorme Nachfrage nach den Gewehren aus Steyr entstanden, die in der Folge zum Ausbau der Produktion und zur Errichtung der Arbeitersiedlungen führte.

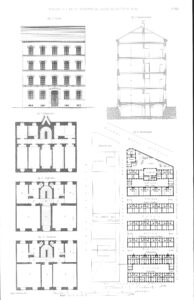

Bereits 1870 entstand eine große urbane Anlage in Wien. Wilhelm Flattich plante die Arbeiterwohnhäuser der Südbahngesellschaft in der Eichenstraße. Sie repräsentieren eines der ersten Beispiele des Werkswohnbaus in Form eines mehrstöckigen innerstädtischen Blocks. Typologisch handelt es sich um Vierspänner (an den Blockenden Fünfspänner), die in vier Geschossen gestapelt und aneinandergereiht wurden. Die Wohnungen waren Zimmer-Küche-Kabinett-Typen, zeigen also einen deutlich höheren Standard als die damals üblichen Einzimmerwohnungen im Arbeiterwohnbau. Rückseitig gab es kleine Gärten für die Bewohner.

In der Literatur wird berichtet, dass hier ca. 7,5 m2 Wohnfläche pro Person zur Verfügung standen. Das äußere Erscheinungsbild in Sichtziegel ist nicht nur sparsam, sondern vermittelt auch einen industriellen „englischen“ Charakter der Häuser. Zu diesem Zeitpunkt stand die k.k. privilegierte Südbahngesellschaft vorwiegend im Besitz französischer Aktionäre. Sie entsandten den Elsässer Friedrich Julius Schüler in den Vorstand, der ab 1878 als Generaldirektor die touristische Funktion der Südbahn forcierte (Abbazia, Semmering etc.). Schüler nahm die österreichische Staatsbürgerschaft an und wirkte als angesehener Politiker im Herrenhaus. Wilhelm Flattich, der 1869-1873 den Südbahnhof in Wien und zahlreiche weitere Bahnhöfe errichtet hatte, plante auch touristische Bauten für die Südbahngesellschaft, darunter das Südbahnhotel am Semmering (ab 1881).

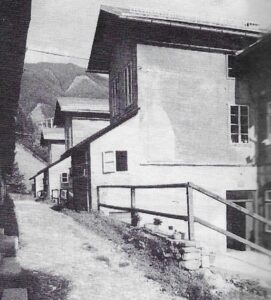

Auch das Mayr-Melnhofsche Knappenhaus im steirischen Köflach wurde 1870 erbaut. Es repräsentiert den seit der Jahrhundertmitte gebräuchlichen Laubengangtyp. Wie die meisten frühen Arbeiterwohnhäuser Österreichs wurde auch dieser erstmals von Friedrich Achleitner in Bild, Text und Plänen dokumentiert: „Eines der ältesten, relativ unverändert erhaltenen Arbeiterwohnhäuser (Typ ‚Knappenhäuser‘) mit 11 Wohneinheiten pro Geschoß und einem ausgebauten Dachgeschoß, sodaß hier 30 Arbeiterfamilien untergebracht werden konnten.

Der vorherrschende Wohnungstyp war eine Zimmer-Küche-Wohnung mit rund 30 m² Wohnfläche, 2 Klosetts pro Geschoß, vom Laubengang aus zugänglich. Das Haus hat, durch die Art und Lage der Holztreppen, mit dem

Quergiebel in der Mitte, noch etwas vom Charakter landwirtschaftlicher Objekte. (…) Die zweigeschossige, sonnenseitige Laubenfront scheint heute noch als ‚erweiterter Wohnraum‘ zu funktionieren.“ 2008 wurde der Bau umfassend saniert.

Friedrich Achleitner hat auch erstmals die zwei Arbeiterwohnhäuser der Österreichisch-Alpinen Montangesellschaft in Eisenerz (1872) dokumentiert und in ihrem Kontext beschrieben. Dabei handelt es sich um innenräumlich innovativ angeordnete, zweigeschossige Zweispännertypen in Hanglage.  Sie werden über ein außenliegendes Treppenhaus vom Eingang auf einer Zwischenebene nach oben und unten erschlossen. In diesen aus der Bauflucht vortretenden Volumina liegen auch die Aborte. Die Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen verfügen über die beachtliche Größe von 60 m2.

Sie werden über ein außenliegendes Treppenhaus vom Eingang auf einer Zwischenebene nach oben und unten erschlossen. In diesen aus der Bauflucht vortretenden Volumina liegen auch die Aborte. Die Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen verfügen über die beachtliche Größe von 60 m2.

Das Arbeiterwohnhaus in der Kerpelystraße 60 in Donawitz (1874, Bauherr: Franz Endres) realisierte erneut den traditionellen Laubengangtyp der Knappenhäuser. Die drei Geschosse mit je sechs Wohnungen werden – wie die Arbeiterwohnhäuser der 1860er Jahre in Marienthal, siehe oben – von einem innenliegenden, jedoch offenen Treppenhaus erschlossen, das auf die Laubengänge mündet. Achleitner zufolge wurde dieser Typ in zahlreichen Variationen besonders in der Steiermark realisiert. Auch in Niederösterreich – etwa im erwähnten Marienthal – war er verbreitet.

Arbeiterwohnhaus, Vösendorf, L 154, südl. Ortsende, um 1874 © MB

Südlich von Wien, in den Ortschaften Vösendorf, Hennersdorf und Achau, fanden sich mehrere Ziegelwerke von Heinrich von Drasche-Wartinberg. Die zugehörigen Arbeiterwohnungen aus den 1870er bis 1890er Jahren sind zweigeschossige Mehrspänner, die teils aus Sichtziegel im Sinne der Industrieästhetik und des Unternehmensgegenstandes ausgeführt waren,

teils im Cottage-Stil, der bürgerliche Qualitäten suggerieren sollte. Einige davon sind heute saniert und werden weiter als Wohnbauten genutzt.

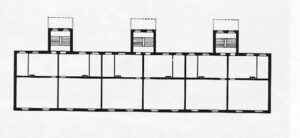

Anhand der Bergarbeiter-Kolonie der Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft in Pölfing-Brunn (um 1880) demonstrierte Friedrich Achleitner die dreistufige Ausbaumöglichkeit eines einfachen Grundtyps.

Geteilt von einem durchlaufenden Mittelflur, liegen in einem Haus zwei Zimmer-Küche-Wohnungen von rund 30 m2. Durch Kürzung des Flurs auf die halbe Länge kann der gewonnen Raum mit einer Trennmauer geteilt und den beiden Wohnungen zugeschlagen werden. So werden diese minimal vergrößert. Wird die Trennmauer durchbrochen, kann das gesamte Haus von einer Familie genutzt werden. Schließlich ist auch noch der Ausbau des Dachs und der

Einbau von Mansarden möglich. Die Gärten zwischen den Häuserzeilen sind nicht direkt den angrenzenden Häusern zugewiesen, was eine flexible Nutzung durch unterschiedlich große Flächen und wechselnde Nutzer ermöglicht. Seit den 1950er Jahren gingen die Häuser in den Besitz der Bewohner über. Sie wurden seither stark ausgebaut und verändert, demonstrieren damit jedoch eine hohe Bewohneridentifikation.

Josef Unger, Arbeitercottage Wien-Favoriten, 1886-87. Die Industrialisierung, die Aufhebung der Grundherrschaft 1848 und die Entstehung der ersten Eisenbahnlinien ab den 1830er Jahren führten zu einer intensiven Binnenmigration in die damit entstehenden Großstädte. Ursula Prokop hat darauf hingewiesen, dass es vor diesem Hintergrund nicht überrascht, wenn die ersten Ansätze des urbanen Arbeiterwohnbaus aus dem Bereich des Eisenbahnbaus stammen. Dort waren schon früh Siedlungen für die zahlreichen Mitarbeiter der Bahngesellschaften zu errichten. Josef Unger war Architekt bei der Nordwestbahn, errichtete für sie Bahnhöfe und Arbeitersiedlungen, unternahm Studienreisen nach Westeuropa zu den relevanten Arbeitersiedlungen und schrieb zahlreiche Fachpublikationen über den Arbeiterwohnbau.

In Wien waren die Arbeiterfamilien damals auf die privaten spekulativen Zinshäuser mit hohen Mieten und niedrigen Standards angewiesen. Ungers Kontakt mit dem Philanthropen Dr. Maximilian Steiner initiierte das Projekt des „Arbeitercottage“, beschreibt Prokop: „Angesichts dieser Übelstände (der Zinskasernen, Anm.) plante Steiner nach westeuropäischem Vorbild das Experiment einer genossenschaftlich organisierten Wohnbaugesellschaft, als er 1886 den ‚Verein für Arbeiterhäuser‘ unter seiner Leitung ins Leben rief.

Nachdem schließlich auch der Wiener Stadterweiterungsfonds für dieses Vorhaben einen Kredit gewährt hatte, konnte ein billiger Baugrund in Wien-Favoriten (Wien 10, Kiesewettergasse 13-15) erworben werden, und Josef Unger wurde als Spezialist auf diesem Gebiet mit der Planung einer Mustersiedlung beauftragt.“ So entstanden zweigeschossigen Reihenhäuser mit Wohnflächen von 67 bis 97 m2 und kleinen Gärten. Die relative Größe der Wohnungen mit Wohnstube und zwei bis drei weiteren Räumen erklärt sich aus der Idee, dass einzelne dieser Räume für Heimarbeit oder für die Untervermietung für Kaufläden genutzt werden sollten. So handelte es sich letztlich eher um ein Modell für Kleingewerbetreibende als für Arbeiter. Nach 25 Jahren Mietzahlung sollten die Häuser in das Eigentum der Bewohner übergehen. Die äußere Gestaltung mit Sichtziegel und Giebeldächern gibt der Modellsiedlung einen insulären Charakter inmitten des sonst viel dichter bebauten Quertiers.

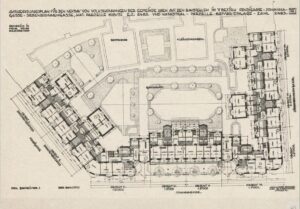

Die Arbeitersiedlung Wiedenbrunn der Krupp-Fabrik in Berndorf, NÖ (1888-1910) ist das erste Beispiel einer Werkswohnungsanlage in Österreich, die in ein größeres städtebauliches, soziales und Bildungskonzept der Fabrikseigentümer eingebettet ist. Das Unternehmen war 1843 von Alexander Schoeller und Alfred Krupp gegründet worden. Unter Arthur Krupp war es mit breiter Produkterweiterung und Firmenzukäufen stark gewachsen. Die Belegschaft in Berndorf erreichte 4.000 Mitarbeiter. Arthur Krupp ließ nun nicht nur Arbeitersiedlungen, sondern auch ein Theater und später die berühmten „Stilklassen“ errichten (Volksschulen mit malerischer Innenausstattung in exemplarischen historischen Stilformen). Die zweigeschossigen Häuser in Wiedenbrunn sind Spännertypen, die zu Doppelhäusern gereiht wurden. Die Walmdächer mit Quergiebeln vermitteln erneut eine traditionelle Formensprache, die den Auftritt der neuen Bauaufgabe mit Würde und Verträglichkeit versehen sollte. Auf zwei Ebenen und im ausgebauten Dachgeschoss gab es klassische Gechosswohnungen mit gutem Ausstattungsstandard. Es folgten zahlreiche weitere anspruchsvolle Arbeiterwohnhäuser in verschiedenen Typen, die vor Ort wie in einem Museum des Arbeiterwohnbaus des 19. Jahrhunderts besichtigt werden können.

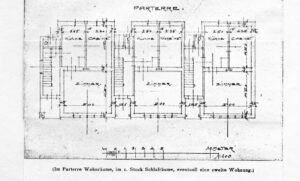

Beispielsweise wurde um 1900 wurde eine Mitarbeitersiedlung nach englischem Vorbild errichtet. Die zweigeschossigen Reihenhäuser im Fachwerk-Stil implementieren den englischen Reihenhautyp exemplarisch. Sie bieten im Erdgeschoss Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen, wobei das Obergeschoss über ein Treppenhaus zu erreichen war, das zwischen zwei benachbarten Häusern liegt.

Die Einheiten waren pro Geschoss rund 50 m2 groß und bestanden aus einem Zimmer, einer Küche und einem Kabinett. Das Obergeschoss war für „Schlafräume, eventuell eine zweite Wohnung“ vorgesehen. Damit handelte es sich bereits um quasi-bürgerliche Typen, die wohl für Verwaltungs- und anderes höheres Personal der Fabrik vorgesehen war.

In Berndorf ist auch eine exemplarische Rekonstruktion einer Arbeiterwohnung zu sehen, wie sie wohl existierte, als Kaiser Franz Josef dem Fabriksherren Krupp und der „Krupp-Stadt“ einen allerhöchsten Besuch abstattete.

Die Italiener-Häuser der Fa. S. Jenny in Hard bei Bregenz (1890) wurden für italienischsprachige Arbeiter aus dem Tessin erbaut, die der Schweizer Firmengründer Samuel Gottfried Jenny ins Land gebracht hatte. Über deren Typologie schreibt Caroline Jäger: „Aus den zeilenförmigen Reihenhäusern entwickeln sich (…) sukzessive verschiedene Spännertypen, eine planerische Möglichkeit, Stiegenhäuser einzusparen. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Italiener-Häuser (…). Auch die starke Ausnutzung des Volumens bis unter die Mansard-Dächer hinein deutet auf das Bestreben der Ökonomisierung beim Bau von Arbeiterwohnhäusern um diese Zeit.“

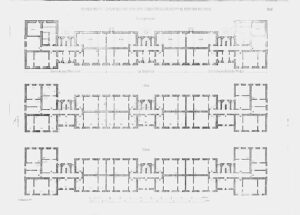

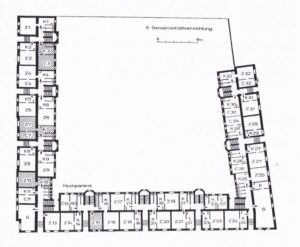

Theodor Karl Bach und Leopold Simony, Kaiserjubiläumshäuser, Wien-Ottakring, Wernhardtstr. 1-15, 1898-1901. Der später so benannte Lobmeyerhof ist wohl das erste große Beispiel des urbanen sozialen Geschosswohnbaus in Österreich. Derartige Projekte wurden nicht von Firmen errichtet wie die Werkswohnungsbauten (in Wien erstmals bei den Südbahnhäusern, siehe oben), sondern von kirchlichen, öffentlichen und privaten Sozialstiftungen.

Der Lobmeyerhof hatte Modellcharakter – Arbeiterfamilien und Unbemittelte waren zu dieser Zeit in Wien sonst immer noch auf die Angebot des privaten Wohnungsbaus in den sogenannten „Zinskasernen“ angewiesen (beispielhafter Grundriss siehe oben). Dies änderte sich grundlegend erst nach 1918 mit dem Beginn der Wiener „Gemeindebauten“.

Die Wohnhäuser der Kaiserjubiläumsstiftung bebauten ihre Parzelle nicht in dem von der Bauordnung zugelassenen maximalen Ausmaß (wofür etwa Otto Wagners gleichzeitig entstandene Mietshäuser an der Linken Wienzeile 38-40 ein Beispiel sind), sondern mit relativ schlanken straßenseitigen Trakten. So entstand ein großer Innenhof, der allen Mietern zur Verfügung stand. Neun dieser Häuser (inklusive Frauen- und Männerheim) wurden 1975 abgerissen. Friedrich Achleitner: „Die Anlage hatte 392 Wohnungen mit Kü/Ka (20,5 m2), Kü/Zi (32 m2), Kü/Zi/Ka (42 m2) und Kü/2 Zi (51 m2) mit rund 1700 Bewohnern. Städtebaulich bemerkenswert sind die großen, grünen Höfe, es wurden nur 45 % des Bodens bebaut. Weiters gab es bereits Folgeeinrichtungen wie Wäschereien, Duschbäder und eine Volksbibliothek. Rund die Hälfte der Klosetts waren im Wohnverband, Aftermieter und Bettgeher verboten. Die ‚Breitenseer Kolonie‘ kann man vom Konzept her als Vorläufer des Wiener Gemeindebaus betrachten.“

Arbeiterhäuser der Drasche-Wartinbergschen Bergverwaltung, Leoben, 1898. Achleitner hebt diese Wohnhäuser hervor, weil sie eine späte Variante des verbreiteten Mühlhausener Typs sind.

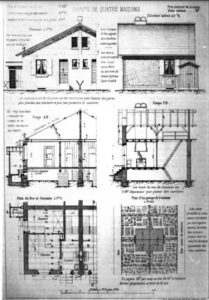

Stéphane Jonas hat im Artikel Villages ouvriers, Utopie ou réalités ? (L’archéologie industrielle en France, N° 24-25, 1994) grundlegende Überlegungen zum Arbeiterwohnbau in Frankreich vorgelegt. Dabei veröffentlichte er eine „klassische“ Planung des Mühlhausener Arbeiterwohnungs-Typs aus 1853, der in ganz Europa vorbildlich wurde. Dieser Typ vereinigte vier Wohnungen mit separaten Zugängen in einem eingeschossigen Haus mit Satteldach. Die Wohnungen waren von zwei kreuzförmig angeordneten Mauern voneinander getrennt. Jede Wohnung verfügte über eineinhalb Zimmer, die vier Aborte waren außen an das Haus angebaut. Außerdem gab es eine Treppe ins Dach, das ausgebaut werden konnte. Jonas formulierte die These, dass in dieser Planung aus dem Umkreis der Mühlhausener Stadtverwaltung die Ideen der Utopisten und der Philanthropen einander durchdringen.

In Wien setzte nach den Häusern der Südbahn-Gesellschaft in der Eichenstraße, dem „Arbeitercottage“ in Favoriten und dem Lobmeyerhof in Ottakring (siehe oben) ein Provisorium die ersten Schritte des sozialen Wohnbaus fort. 1911 wurde in Ottakring an der Vorortelinie nahe der Koppstraße das sogenannte „Negerdörfl“ errichtet. Bauherr war der 1901 gegründete Sozialverein „Wiener Settlement“ unter der Frauenrechtlerin Marie Lang. Die Website dasrotewien.at informiert dazu: „Die acht einstöckigen Baracken mit insgesamt 128 Wohnungen und zwei Lokalen waren 1911 für notleidende, obdachlose und kinderreiche Familien gedacht gewesen und hätten gemäß ihrer Widmung bis 1928 geräumt werden sollen.

Dazu kam es allerdings nicht, weshalb erst der Wiederaufbau nach dem Krieg die Räumung der halbverfallenen Bauten erlaubte. Der letzte Mieter verließ das ‚Negerdörfl‘ im August 1952.“ Konstruktiv handelte es sich um Holzbauten, die verputzt wurden, um den Anschein eines Massivbaus zu erwecken. Diese kuriose Bauweise konnte naheliegenderweise keine Vorbildwirkung entfalten und blieb eine singuläre Episode in der Geschichte des sozialen Wohnbaus in Österreich. Hubert Gessner, Metzleinstaler Hof, Wien, 1923/24 © RNF Gessner/M. Kristan

Hubert Gessner, Metzleinstaler Hof, Wien, 1923/24 © RNF Gessner/M. Kristan

Den Startschuss für den kommunalen Wohnbau der Stadt Wien („Gemeindebau“) gab der Metzleinstaler Hof am Margaretengürtel (1919-1920; 1923-1924). Er wurde nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nach Plänen von Robert Kalesa begonnen. 1920 wurde ein erster Bauteil fertiggestellt. Das Gesamtprojekt konnte jedoch aus Geldmangel nicht weitergeführt werden. Am 10. November 1920 wurde die neue Bundesverfassung beschlossen, die Wien als eigenes Bundesland definierte. Damit konnte Wien auch eigene Landesgesetze zur Besteuerung erlassen.

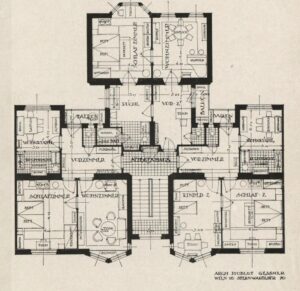

Am 20. Jänner 1923 wurde im Wiener Gemeinderat die Einführung einer zweckgebundene Wohnbausteuer beschlossen („Breitner-Steuer“, nach dem damaligen Finanzstadtrat). Mit diesen Mitteln und dem allgemeinen Budget der Stadt Wien konnte das Projekt Metzleinstaler Hof 1923 erneut aufgenommen und nach einer Planung des Otto Wagner-Schülers und im „Roten Wien“ vielbeschäftigten Architekten Hubert Gessner 1924 fertiggestellt werden. Das Layout, die Dichte und der Standard definierten das Programm des „Gemeindebaus“ des „Roten Wien“. Typologisch handelt es sich um gestapelte und gereihte Spännertypen, in denen auf jedem Geschoss an den Treppenhäusern zwei oder drei Wohnungseingänge lagen.

Die Wohnungsgrößen boten bis zu vier Räume (Vorraum, Wohnküche, Schlafzimmer, Wohnzimmer). Erstmals gab es WC, Wannenbad und Gasherd in jeder Wohnung. Zusätzlich wurden in der Anlage mit 244 Wohnungen zahlreiche Sozialeinrichtungen wie Lehrlingswerkstätten, ein Lokal des Freidenkerbundes, eine Badeanstalt, eine Wäscherei und eine Bibliothek betrieben.

Weitere prägende frühe Wohnbauten der Gemeinde Wien, die zur Ausbildung von deren Typologie und Technik wesentlich beitrugen, waren die 1919-24 errichtete Siedlungs- und Wohnhausanlage Schmelz des Stadtbauamts-Architekten Hugo Mayer, der 1923-25 entstandene Klosehof in der Döblinger Philippovichgasse von Josef Hoffmann und der Winarskyhof (1924/25), bei dem die Stadt Wien in den einzelnen Bauteilen mehrere verschiedene Planungsansätze einer Reihe von prominenten Architekten beauftragte (Josef Hoffmann, Peter Behrens, Josef Frank und Oskar Wlach).

Auf dieser Basis entwickelte sich das weitere Wohnbauprogramm der Stadt Wien, das bis 1933 rund 60.000 Wohneinheiten in Siedlungen und Geschosswohnbauten errichten konnte. Sie verfügen noch heute über hohe Bewohnerakzeptanz und sind Gegenstand zahlreicher internationaler Fachstudien.

Dank für Hinweise und Material an Markus Kristan, Gabriele Schnabl, Andreas Praher …

Auswahl benützter Quellen

Allgemeine Bauzeitung, hg. von Christian Ludwig Förster, Wien 1836-1918; anno.onb.ac.at (online-Digitalisat)

Dehio-Handbuch. Die Kunstdenkmäler Österreichs, seit 1973 hg. vom Bundesdenkmalamt, 23 Bde., Wien 1933-1943, 1953-2018

Renate Wagner-Rieger, Wiens Architektur im 19. Jahrhundert, Wien (Österreichischer Bundesverlag) 1970

Peter Haiko, Wiener Arbeiterwohnhäuser 1848-1934, in: kritische berichte, 5, 1977, H. 4/5, S. 26ff.

Friedrich Achleitner, Österreichische Architektur im 20. Jahrhundert, 5 Bde., Salzburg (Residenz) 1980-2010

Manfred Wehdorn, Ute Georgeacopol-Winischhofer, Baudenkmäler der Technik und Industrie in Österreich, 2 Bde., Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1984

Regina Köpl, Leopold Redl, Das totale Ensemble. Ein Führer durch die Industriekultur im südlichen Wiener Becken, Wien 1989

Roman Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Wien (Ueberreuter) 1995

Ferdinand Seibt (Hg.), Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, Frankfurt (Ullstein) und Berlin (Propyläen) 1995 (mit Beitrag von Jindrich Vybiral)

Werksiedlungen: Wohnform des Industriezeitalters; Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land, Großräschen 2002

Architekturzentrum Wien (Hg.), Architektur in Österreich im 20. und 21. Jahrhundert, Basel (Birkhäuser) 2006

Hans Krawarik, Siedlungsgeschichte Österreichs, Berlin u.a. (LIT) 2006

Caroline Jäger, Österreichische Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts, Graz (Neuer wissenschaftlicher Verlag) 2010

Reinhard Müller, Die Arbeitslosen von Marienthal, agso.uni-graz.at/archive/marienthal (online), 2007-2013

Wiener Stadt- und Landesarchiv und Wienbibliothek (Hg.), Wien Geschichte Wiki, geschichtewiki.wien.gv.at (online), 2014–

Architekturzentrum Wien (Hg.), Architektur in Österreich im 20. und 21. Jahrhundert, Zürich (Park Books) 2016