Von Markus Kristan

Moreaus Rückreise aus Rom nach Paris war eine Reise ins Ungewisse. Die alte Staatsordnung Frankreichs gab es seit dem 14. Juli 1789, dem Tag des Sturms auf die Bastille und dem Beginn der Französischen Revolution, nicht mehr. Ehestmöglich machte Moreau seine Aufwartung an der Akademie, um dort seine in Rom entstandenen Arbeiten zu präsentieren und damit seine Chancen für die Aufnahme als Akademiemitglied im Falle einer späteren Bewerbung zu verbessern. Die unsicheren Zukunftsaussichten und sein Interesse an der Malerei bewogen ihn aber, als nächstes einen Schritt zu unternehmen, der alle Aussichten auf eine Wahl zum Akademiemitglied zunichtemachen sollte: Er entschied sich, als Élève von Jacques-Louis David (1748–1825) an der Académie royale de peinture et de sculpture Malerei zu studieren. Die Bekanntschaft Moreaus mit David hatte sich dadurch ergeben, dass dieser 1790 vom „Verein der Freunde der Verfassung“, dem späteren Jakobinerclub, den Auftrag erhalten hatte, den Schwur auf die Verfassung im Ballhaus von Versailles vom 20. Juni 1789 in einem Ölbild festzuhalten. David hatte an dem Ereignis selbst teilgenommen. Er wollte jedoch sicher gehen, dass die Perspektive des Saals im Ballhaus auf dem 30 Fuß[1] langen Gemälde korrekt wiedergegeben sei, weshalb er sich von Moreau helfen ließ, da er selbst von darstellender Geometrie nicht viel verstand.

Als das Bild in der Skizze Le Serment du Jeu de Paume bereits als Kupferstich verbreitet war und darauf auch schon viele der darzustellenden Köpfe ausgeführt waren, ließ David die Absichten das Werk fertigzustellen im Oktober 1791 wieder fallen, wie denn die Zeit inzwischen auch schon viele der darzustellenden Personen „fallen gelassen hatte“, d. h. verhaften, einsperren und hinrichten hatte lassen. David, der sich zunehmend für die Ideen der Revolutionäre begeisterte, wandte sich nun verstärkt der Politik zu.

Die malerische Tätigkeit für David motivierte Moreau, ein eigenes monumentales Historienbild zu schaffen. 1791 malte er eine Szene aus der „Ilias“ des Homer: Hector arrachant Páris d’auprés d’Helene pour le mener au combat („Hector zwingt Paris sich von Helena zu trennen und in die Schlacht zurückzukehren“). Die Bewerbung Moreaus zur Aufnahme in die Akademie im März 1792 blieb vermutlich deshalb erfolglos, da er dem Revolutionär Jacques-Louis David nahestand. Seine Bewerbung beim Concours des figures peintes et modelées („Wettbewerb für gemalte und modellierte Figuren“) im selben Jahr hingegen – bei der das Thema Eléazar, qui préfere la mort à désobéir à la Loi („Eleasar, der den Tod dem Verlangen nach dem Gesetz vorzieht“) zur Aufgabe gestellt gewesen war – wurde ihm der zweite Preis zugesprochen.

In den Jahren von 1793 bis 1796 nahm Moreau an einer Reihe von Wettbewerben teil, die unter dem Diktat von Maximilien de Robespierre (1758–1794), des Führers der Jakobiner, veranstaltet wurden. Es handelte sich dabei um Denkmäler für die Helden der Revolution, Volksarenen für diverse Feierlichkeiten und „Tempel“ zu Ehren der neuen Ideale Liberté, Egalité, Fraternité. Dabei wurden von Claude-Nicolas Ledoux (1736–1806) auch die einst verhassten Barrières von Paris, die von ihm noch unter dem Ancien Régime 1785–86 geplanten Torbauten des Rings der Zollpächter, in seine Planungen mit einbezogen und zu Gedenkstätten der Siege der Republik erklärt.

Moreau beteiligte sich 1793 auch an der Neugestaltung des alten Sitzungssaals im Tuilerienpalast, der Salle du Manège, die nicht mehr den Anforderungen der Deputierten des Nationalkonvents entsprach. Er assistierte dabei Jacques-Louis David und seinem Schwager Auguste Cheval de Saint-Hubert (1755–1798). Nach einer Reihe von Vorschlägen wurde der Sitzungssaal schließlich in die Salle des Machines verlegt, den Theatersaal des Tuilerienpalastes. Gleich einem altgriechischen θέατρον wurden die Sitzreihen für die Deputierten in dem eigentlich rechteckigen Saal nach Plänen der Architekten Jacques-Pierre Gisors (1755–1818) und Etienne-Chérubin Leconte (1760–1818) halbkreisförmig angeordnet.

Darüber hinaus nahm Moreau an den Vorbereitungen zu den verschiedenen Festveranstaltungen in Paris teil – eine Tätigkeit, die er später in Wien fortsetzen sollte. Diese Feste fanden zumeist unter der künstlerischen Leitung Davids statt. Als Beispiel seien der Triumphzug anlässlich der Rückeroberung Toulons von den Engländern im Jahr 1793 und die Fête de l’Etre suprême im Jahr 1794 genannt. Darüber hinaus war Moreau ab 1794 Mitglied einer Kommission von Künstlern, die einen Plan zur Verschönerung von Paris erarbeiten sollte.[2] Bereits im Mai 1793 hatte sich eine Commission d’Artistes unter der Patronanz des Administrateur des Domaines Antoine-Jacques Amelot de Chaillou (1732–1795) formiert, die einen Plan zur Verschönerung von Paris erstellen sollte. Als Grundlage für die Arbeit dieser Kommission sollten die kartographischen Arbeiten von Edme Verniquet (1727–1804) dienen. Bis zu ihrer Auflösung 1797 übte die Kommission jedoch lediglich eine beratende Funktion aus. Exakt ein Jahr nach der ersten Kommission wurde im Mai 1794 eine weitere Kommission einberufen. Sie sollte einen Entwurf zur Ausarbeitung eines Generalplanes des Ensembles des Tuilerienpalastes als Palais National und des dazugehörigen Gartens nach den Plänen von Auguste Cheval des Saint-Hubert (kurz: Auguste Hubert, 1755–1798) verfertigen. Dieser zweiten Kommission gehörten neben Moreau noch sein Lehrmeister Jacques-Louis David, der Wissenschaftler Antoine-François Fourcroy (1755–1809) und der Abgeordnete François-Omer Granet (1758–1821) an. Die Arbeitsteilung der Kommission bestand darin, dass Auguste Hubert, François-Jacques Delannoy (1755–1835) und Moreau die künstlerische Konzeption oblag, während die Gesamtaufsicht Etienne-Chérubin Leconte (1761–1818) zukam. Die Kommission wurde aber nur wenige Monate nach ihrer Gründung im August 1794 wieder aufgelöst. Die einzige sichtbare Spur, die ihre Tätigkeit für das hochambitionierte Projekt hinterließ, war die Überführung der Pferdefiguren von Schloss Marly in die Hauptstadt, wo sie auf hohen Piedestalen den Eingang zu den Champs-Elysées bilden sollten.[3]

Nachdem David im Verlauf der unberechenbaren Revolution 1796 arretiert gewesen war und beinahe auf dem Schafott geendet hätte, wurde er rehabilitiert und erhielt seine Arbeitsräume im Louvre zurück. Von seinen zahlreichen Schülern wurde Moreau Davids ehemaliger Élève Etienne-Jean Delécluze (1781–1863) zur weiteren Betreuung anvertraut.

In dieser Zeit arbeitete Moreau bereits an einem Gemälde mit dem Titel „Lucius Virginius zeigt dem Decemvir Appius Claudius das Messer, mit dem er seine Tochter Virginia erstochen hat, um ihre Freiheit zu retten“.[4] Moreau siedelte die dramatische Szene am Forum Romanum an, das er ja durch seinen vierjährigen Romaufenthalt und die dort vorgenommenen Studien und Vermessungsarbeiten bestens kannte. Das Drama spielt sich offenbar vor dem Titusbogen ab, der im Hintergrund zu sehen ist. Rechts davon erkennt man den Palatin mit dem Tempel des Elagabal. Ganz im Hintergrund ist noch das Tabularium vor dem Kapitol zu sehen.[5] Die dramatische Szene, die auf dem Gemälde dargestellt ist, beruht auf einer Erzählung des römischen Dichters Titus Livius (59 v. Chr. – 17 n. Chr.), die dieser in seiner „Römischen Geschichte“ veröffentlicht hatte. Demnach missbrauchte der Decemvir[6] Appius Claudius seine Macht, um in den Besitz der bildhübschen Virginia zu kommen, die bereits verlobt war. Appius Claudius veranlasste seinen Klienten Marcus Claudius dazu, das Mädchen als Sklavin zu beanspruchen, da dieses angeblich nicht das Kinder ihrer freien Eltern, sondern die Tochter zweier Sklaven sei. Der ungerechtfertigte Anspruch kam vor Gericht, wo Appius Claudius die Angelegenheit natürlich zu Gunsten seines Klienten entschied. Virginia sollte nun Sklavin im Hause des Marcus Claudius werden, wodurch der Decemvir hoffte, sich Zugang zu dem Mädchen verschaffen zu können. Virginius, der Vater des Mädchens, ein Soldat und ehrenhafter Bürger, war aber nicht bereit, diese Freveltat des Appius Claudius hinzunehmen. Unmittelbar nach dem ungerechten Urteilsspruch, entriss er einem in der Nähe stehenden Fleischhauer ein Messer und sprach: „Auf diese einzige Art, die mir möglich ist, Tochter, bewahre ich dir die Freiheit.“ Dann durchstach er die Brust seiner Tochter und rief zur Gerichtstribüne: „Dich, Appius, und dein Haupt verfluche ich mit diesem Blut.“ Der Tod der Virginia führte kurz darauf zu einem Volksaufstand gegen den Decemvir und noch bevor das Urteil über ihn gesprochen werden konnte, beging er Selbstmord. Diese blutige Handlung aus der Antike wurde von Moreau auf seine Gegenwart übertragen, die Zeit der Französischen Revolution, in welcher der Tod ebenfalls weniger furchtbar sei als der Verlust der Ehre und Freiheit.

Das Gemälde sollte viele Jahre später, 1826, in der Ausstellung der Akademie St. Anna in Wien als „Der Tod der Virginia“ ausgestellt werden.[7] Ein Jahr darauf, 1827, stellte Moreau das Bild erneut im Louvre in Paris aus.[8] David hatte seinen Assistenten Moreau für die Arbeiten an diesem Gemälde das sogenannte Atelier des Horaces im Nordtrakt des Sully-Flügels des Palais du Louvre überlassen. Hier war Davids Gemälde „Der Schwur der Horatier“ ausgestellt gewesen Der Unterricht, den Moreau in diesem Atelier erteilte, war vor allem praktischer Natur. Anhand der Entstehung seines Gemäldes „Der Tod der Virginia“ veranschaulichte er seinen Studenten die Techniken der Malerei. Zugleich hielt er seine Schüler dazu an, sich im Kopieren von Bildern und Naturstudien zu üben. Als David das Atelier Moreaus besuchte, kritisierte er dessen Gemälde. Wenig charmant verglich er die Gliedmaßen der dargestellten Personen mit Balustern und die Faltenwürfe der gemalten Gewänder waren für seine Begriffe zu geradlinig. Davids Auffassung nach kam diese Steifheit der Details und der Gesamtkomposition von dem Architekturstudium Moreaus. Er ermahnte ihn daher, den Formenreichtum der Natur nicht zu vergessen.[9]

Durch eine Schülerin, Nathalie-Lucie-Léontine Comtesse des Horaces (1774–1835), eine geborene Comtesse de Laborde, gelangte Moreau in Beziehungen zur Familie Laborde, deren Garten in Méréville, südwestlich von Paris gelegen, er sicherlich öfters besuchte. Dort fiel ihm mit Bestimmtheit der von Hubert Robert (1733–1808) um 1790 errichtete Temple de la Piété-filiale („Tempel der kindlichen Frömmigkeit“) besonders auf.

Sowohl der Rundtempel selbst als auch die in ihm aufgestellte Portraitstatue der Nathalie Comtesse de Laborde als „Kindliche Liebe“ von Augustin Pajou (1730–1809) regte Moreau offenbar dazu an, einige Jahre später desgleichen im Schlosspark von Eisenstadt anzulegen. Er nutzte den dort von ihm 1818 bis 1819 errichteten Sybillentempel, ein den antiken Rundkirchen nachempfundenes Gebäude, um darin eine Skulptur der Tochter seines Auftraggebers, des Fürsten Nikolaus von Esterházy, aufzustellen. Deshalb wurde der Tempel „Leopoldinentempel“ benannt.

Die Statue der Maria Leopoldina Fürstin Esterházy (1788–1846) war von Antonio Canova (1757–1822) aus Carrara-Marmor geschaffen worden.

Wohl im Zeitraum zwischen 1790 und 1800 könnte Moreau Entwürfe für den Pariser Feinschmied Jean-Baptiste-Claude Odiot (1763–1850), der aus einer Dynastie von Gold und Silberschmieden stammte, geschaffen haben. Im Musée des Arts Décoratifs in Paris werden[10] Entwurfszeichnungen für ein silbernes prunkvolles Tafelgeschirr (Kandelaber, Terrine, Entremetsschale, Kasserolle, Wärmeglocke, Gläserkühler u.a.m.), das sogenannte Vermeil-Service, aufbewahrt, die Moreau zugeschrieben werden.[11] Diesen Entwürfen liegt Moreaus Beschäftigung mit den römischen Bauornamenten zugrunde, die er 1800 veröffentlichte.[12]

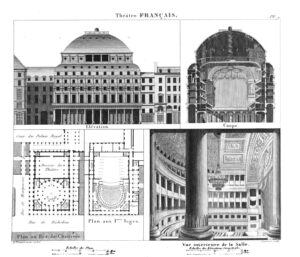

Ende 1797 unterbrach Moreau seine Arbeiten am „Tod der Virginia“, um sich der ihm aufgetragenen Wiederherstellung der Saaldekoration des Théâtre Français de la République, der heutigen Comédie-Française-Richelieu, in der Rue de Richelieu widmen zu können. Der Auftrag dafür war ihm von seinem Förderer David vermittelt worden. Die Neugestaltung des Theaters war Moreaus erstes alleiniges architektonisches Werk. Der verwahrloste Saal im Palais Royal – Salle Richelieu genannt – musste einer gründlichen Renovierung unterzogen werden. In nur zwei Monaten vollbrachte der Architekt die Umbauten im Theater, sodass am 30. Mai 1799 dessen feierliche Wiedereröffnung erfolgen konnte.[13]

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Mehrzahl der Pariser Theater nach italienischem Vorbild umgestaltet. Im Allgemeinen wurde die Form des rechteckigen Zuschauerraumes zu Gunsten eines Ovals verändert, um den Zuschauern eine bessere Sicht auf die Bühne zu ermöglichen. Im Parterre wurden Bänke aufgestellt und die Logen wurden verkleinert. In einer Schilderung des Theaters aus dem Jahr 1825[14] wird Moreaus Arbeit kritisch kommentiert: „Die ursprüngliche Dekoration dieses Theaters bestand aus fünf kreisförmigen Balkonen, in sehr schlechtem Geschmack. Im Jahre 1799 wurde M. Moreau beauftragt, es zu verschönern; aber durch die Veränderungen, die unter seiner Leitung durchgeführt wurden, ähnelte es eher einem Tempel als einem Ort des Vergnügens. Das Fehlen von Farben und Vergoldungen gab ihm ein düsteres Aussehen, während zwei Reihen schwerer Säulen, die in Marmorimitation bemalt waren, den Blick aus den Logen versperrten. Die Form des Hauses ist elliptisch und die Decke stellt das Innere einer elliptischen Kuppel dar, durchbrochen von Lünetten, die als vergitterte Logen dienen. Der Bogen des Proszeniums ist bemerkenswert leicht und elegant; der Vorhang, der karmesinroten Samt darstellt und mit Goldfransen und Quasten verziert ist, ist im höchsten Stil gemalt. Die Königsloge ist mit karmesinrotem, goldgefranstem Samt behängt und mit dem königlichen Wappen geschmückt. Die erste und zweite Reihe der Logen wird von leichten Säulen aus Gusseisen gestützt; aber in der vierten Reihe zerstört eine Reihe von dorischen Säulen, welche die Decke stützen, die Harmonie. Der Grund der Decke und die Verkleidung der Logen sind rosafarben und bilden eine höchst unangenehme Assoziation mit dem karmesinroten Samt, der die Geländer bedeckt und andere Teile des Hauses schmückt. Die Vorderseiten der Logen sind geschmackvoll verziert.“

Moreau, der nun eine feste Anstellung anstrebte, bewarb sich beim französischen Staat um die Stelle eines Architekten der Travaux publics (Bauingenieurabteilung) oder um den Posten eines Kurators des Nationalmuseums der Künste. Schließlich wurde seinem Ansuchen stattgegeben und er wurde in die Bauingenieurabteilung der Regierung aufgenommen. Rund 30 Jahre später, als er in Wien ein österreichisches Einbürgerungsverfahren beantragte, verursachte ihm diese Position beträchtliche Schwierigkeiten, da man dem Franzosen, der einst eine feste Anstellung in Frankreich hatte, aus diesem Grund die Einbürgerung nicht gewähren wollte.

Trotz aller zahlreichen baulichen Aktivitäten dieser Zeit in Paris gelang es Moreau nicht – abgesehen von seiner Teilnahme am Wettbewerb für die Nationalsäule an der Place de la Concorde – weitere öffentliche Bauten zu errichten. Schließlich resultierte daraus wohl seine bittere Erkenntnis, dass er zugunsten einer gediegen-gründlichen Ausbildung seine Karriere vernachlässigt hatte. Wesentlich erfolgreicher war er bei ungenannten privaten Auftraggebern, für die er seine praktischen Erfahrungen nicht nur beim Bauen, sondern auch bei der Gestaltung von Gärten verwerten konnte. Es ist aber auch durchaus möglich, dass aufgrund des derzeitigen lückenhaften Forschungsstandes über Moreaus Zeit in Paris noch nicht alle baulichen Aktivitäten entdeckt werden konnten.

Im März 1800 hatte einer der jüngeren Brüder Napoléons (1769–1821), Lucien Bonaparte (1775–1840), der zu dieser Zeit Innenminister Frankreichs und dadurch auch Direktor der Travaux publics war, für die Moreau nun tätig war, die Errichtung von Denkmälern zu Ehren der während der Revolutionskriege gefallenen Soldaten vorgeschlagen. Für die französische Hauptstadt war aber nicht nur die Projektierung einer Colonne départementale, sondern auch einer Colonne nationale vorgesehen, die auf der Place de la Concorde, die zuvor Place de la Republique geheißen hatte, errichtet werden sollte. Während der Revolution hatte man an dieser Stelle, an der zuvor eine Reiterstatue Ludwig XV. (1710–1774) gestanden hatte, am 21. Jänner 1793 eine Guillotine errichtet, mit der noch am selben Tag Ludwig XVI. (1754–1793) enthauptet wurde. Der Todestag des französischen Königs sollte später in Wien für Moreau noch eine größere Rolle spielen. Innerhalb von nur zweieinhalb Jahren wurden hier 1.345 Personen exekutiert.

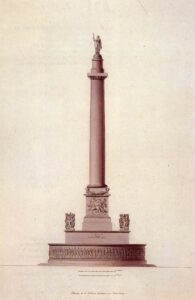

Auf Basis eines festgelegten Programmes wurde ein Wettbewerb für die Gestaltung dieser Säule ausgeschrieben. Ohne noch zu wissen, wie die zu errichtende Nationalsäule aussehen sollte, ließ der Erste Konsul, Napoléon, durch seinen Bruder, den Innenminister, am 14. Juli 1800 den Grundstein für das Denkmal legen. Bei dem Wettbewerb wurden mehr als 400 Projekte eingereicht.[15] Von einer Kommission wurden darauf vier Entwürfe prämiert, darunter auch der Entwurf von Moreau. Da der Kommission bezüglich der Entscheidung, insbesondere der Auswahl des Projektes von Moreau, Voreingenommenheit und Parteinahme unterstellt wurde, wurde sie am 6. November 1801, vom neuen Innenminister, der Lucien Bonaparte in diesem Amt gefolgt war, neu formiert. In diese neue Kommission wurde nun auch Moreau berufen, wodurch sein Einfluss natürlich ein noch größerer wurde.

Der Entwurf Moreaus für die Colonne nationale sah mehrere Bauteile vor, die zum Teil reich mit Skulpturen und Reliefs geschmückt gewesen wären. Der Architekt gliederte das Denkmal in zwei Hauptzonen – einem Sockel und eine Säule. Der vierteilige Sockel bestand aus einem Podest mit drei Stufen, auf dem ein kreisrunder Unterbau lagerte. Darüber erhob sich wesentlich kleiner ein weiterer, nun aber quadratischer Unterbau. Dann erst folgte das wiederum kreisrunde eigentliche Podest der Säule. Die Säule selbst bekrönte Moreau mit einem kapitellähnlichen Abschluss und einer Statue. Die gesamte Säule sollte mehr als 54 Meter hoch sein. Der Schaft der Säule hätte drei Meter im Durchmesser gemessen, während der Durchmesser des kreisrunden Unterbaus mehr als 34 Meter betragen hätte.[16]

Um einen Umschwung der öffentlichen Meinung zu erzielen, die dem Projekt Moreaus skeptisch gegenüberstand, wurde im April 1802 auf der Place de la Concorde ein aus Holz, Leinwand und Gips gefertigtes Modell der monumentalen Säule in natürlicher Größe aufgestellt. Die darauffolgenden Kritiken in der Presse und der Mitbewerber Moreaus waren derart vernichtend, dass das Modell am 19. Oktober 1802 wieder abgebaut werden musste und Moreaus Projekt fallen gelassen wurde. Einige Jahrzehnte später, 1836, wurde ein Obelisk aus Luxor, den der ägyptische Vizekönig Muhammad Ali (1770–1849) der französischen Regierung unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe (1773–1850) geschenkt hatte, auf einem Sockel aufgestellt, den der aus Köln stammende, aber in Paris lebende Architekt Jakob Ignaz Hittorff (1792–1867) entworfen hatte.

Gleichfalls 1800 veröffentlichte Moreau – wie er es schon seit zehn Jahren beabsichtigt hatte – eine Auswahl seiner in Rom hergestellten Zeichnungen von Details antiker Gebäude unter dem Titel Fragments et ornaments d’architecture dessinés à Rome, d’après l’antique („Fragmente und Ornamente der Architektur, in Rom nach der Antike gezeichnet“). Um seine Bekanntheit und seine nationale Bedeutung zu steigern, ließ er sie als Supplement zu dem rund 120 Jahre alten berühmten Vorlagenwerk, 1682, von Antoine Desgodetz‘ (1653–1728) berühmten Vorlagenwerk Les Edifices antiques de Rome, dessinés et mesurés très exactement („Die antiken Gebäude Roms, genau gezeichnet und vermessen“) erscheinen. Desgodetz hatte während seines Aufenthalts in Rom eigenhändig Aufnahmen von rund 50 Gebäuden angefertigt und davon 25 in seine Publikation aufgenommen.

Im Rahmen seiner Tätigkeit für die Travaux publics erhielt Moreau 1800 auch den Auftrag, die bis dahin ungenutzten Räumlichkeiten der Sorbonne für Wohnungen und Ateliers von Malern und Bildhauern zu adaptieren. Diese Arbeit musste er jedoch unvollendet aufgeben, da sowohl beruflich als auch privat eine tiefgreifende Wendung in seinem Leben eintrat.

Das Jahr der Jahrhundertwende war auch für Moreaus Privatleben von entscheidender Bedeutung: Er heiratete in Paris Adéle Johanna Susanne de Chendret (auch Adelheid oder Adelaide Chendres), die am 20. Dezember 1778 geboren und daher um 18 Jahre jünger als der Bräutigam war.[17] Wenige Monate später, am 21. Februar 1801, wurde dem Paar mit Julius in Paris ein erster Sohn geboren.

[1] Das Gemälde wäre dann ca. 9 Meter breit gewesen.

[2] Ulrike Schuster, Stadtutopien und Idealstadtkonzepte des 18. und 19. Jahrhunderts am Beispiel der Großstadt Paris, Weimar 2003, S. 122, FN 33.

[3] Die Figuren befinden sich heute im Louvre.

[4] Etienne-Jean Delécluze, Louis David: Son École Et Son Temps, Paris 1855, S. 24-28.

[5] Ich danke Claudia Auinger-Lang sehr herzlich für diese Hinweise.

[6] „Decemvir“ ist der lateinische Ausdruck für „Einer von zehn Männern“, womit in der Römischen Republik Mitglieder einer zehnköpfigen Kommission bezeichnet wurden, denen Sondervollmachten zustanden.

[7] Kunstwerke, öffentlich ausgestellt im Gebäude der Österreich-kaiserlichen Akademie der bildenden Künste bey St. Anna. Im Jahre 1826, Wien 1826, S. 20, Nr. 175.

[8] Das Gemälde ist mit „1808“ datiert – offenbar das Jahr, indem Moreau das Bild in Wien fertigstellte. Moreau stellte es 1827 im Salon in Paris aus. Danach verliert sich seine Spur für viele Jahrzehnte. 2011 wurde es vom Auktionshaus Christie’s in Paris versteigert, wobei angemerkt wurde, dass es sich in Privatbesitz in Südwest-Frankreich befunden habe. Das Bild wurde um 109.000 Euro ersteigert und befindet sich heute im Chimei Museum in Taiwan.

[9] Etienne-Jean Delécluze, Louis David: Son École Et Son Temps, Paris 1855, S. 24-28.

[10] 2009 erwarb das Musée des Arts Décoratifs 176 Originalzeichnungen aus dem Archiv der Firma Odiot, die von der beratenden Kommission für Nationale Schätze des Kulturministeriums Frankreichs als bedeutende Werke des Kulturerbes eingestuft wurden. Vom 8. März bis zum 7. Mai 2017 wurden die Zeichnungen im Museum in der Ausstellung Dessiner l’or et l’argent. Odiot (1763–1850), Orfèvre ausgestellt.

[11] Hans Ottomeyer – Lorenz Seelig, Das Silber- und Vermeil-Service König Jerômes von Westfalen in der Münchner Residenz, in: Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 34. Jg., München 1983, S. 117-164 (Moreau S. 126-128).

[12] Jean-Charles-Alexandre Moreau, Fragments et Ornements d’architecture dessinés à Rome d’après l’antiques, Paris o. J. (1800) (Subskription bis Frimaire an VIII., d. h. 11./12. 1799).

[13] Abgebildet in: Alexis Donnet, Architectonographie des théatres de Paris, Paris 1821, Taf. 9 und Taf. 21

[14] George B. Whittaker, The History of Paris from the Earliest Period to the Present Day, Vol. II, London 1825.

[15] Siehe die Wettbewerbsprojekte mehrerer Teilnehmer und auch jenes von Moreau im Ausstellungskatalog „Le architects de la liberté. 1789–1799“, École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 4. Oktober 1989 – 7. Jänner 1990.

[16] Charles Paul Landon, Annales du musée et de l’ecole moderne des beaux-arts, Vol. 1, Paris 1800, S. 39 mit T. 18 (Colonne nationale), S. 43 mit T. 20 (Deux bas-reliefs de la Colonne nationale), S. 47 mit T. 22 (Plans de Intérieur du soubassement du stylobate de la Colonne nationale), S. 75 mit T. 36 (L’un des quatre trophées du second socle de Colonne nationale); Kunst-Blatt, Nr. 57, Stuttgart, 20. Juli 1830, S. 228; Der Platz Ludwig des Fünfzehnten zu Paris, in: Morgenblatt für gebildete Stände, Wien, 20. Juli 1830, S. 228, Sp. 1-2. Moreaus Zeichnungen für dieses Projekt werden heute in Paris, Musée Carnavalet Histoire de Paris (Inv.-Nr. G.22331) aufbewahrt.

[17] Adéle Moreau verstarb 1847 als Witwe in Wien. Siehe: Verstorbene zu Wien. Den 9. März, in: Wiener Zeitung, Wien, 14. März 1847, S. 4, Sp. 3 („Frau Adelaide Moreau, Fürst Esterhazy’schen Architektens-Witwe, alt 69 J., in der Leopoldstadt Nr. 9, am Lungenblutschlag.“).