Nach dem großen Bauboom der Kaufhäuser um 1900, der wahre „Paläste“ oder „Kathedralen des Kommerzes“ wie das Kaufhaus Wertheim in Berlin von Alfred Messel (1896-1906) und Joseph Maria Olbrichs Kaufhaus Tietz in Düsseldorf (1908-09) mit bis zu 100.000 m2 Verkaufsfläche hervorgebracht hatte, verlief die Entwicklung des Einzelhandels im Warenhaus auf mehreren Wegen weiter. Helmut Horten war mit diesen Häusern durch seine Lehrzeit bei Tietz in Düsseldorf bestens vertraut, sie bildeten den Ausgangspunkt seiner „architektonischen Sozialisierung“ 1929-1936. Volkswirtschaftlich war der Sektor der Warenhäuser mit bloß einstelligen Umsatzanteilen im Spektrum des gesamten nationalen Einzelhandels zwar eher unbedeutend – durch seine spektakuläre Präsenz in den deutschen Innenstädten, als Brennpunkt urbanen Lebens und als „Schauplatz der Moderne“ (Uwe Lindemann) erlangte er jedoch große Aufmerksamkeit. Darüber hinaus diente der neue Bautyp auch als Projektionsfläche verschiedenster Ideologien, die vom Vorwurf der Zuchtlosigkeit junger Mitarbeiterinnen über die Zerstörung des traditionellen Kleinhandels bis zum Antisemitismus gegen die vielen jüdischen Eigentümer kleiner Kaufhäuser und großer Warenhausketten reichten.

Nichtsdestotrotz verlief die Entwicklung des Warenhauses in den 1920er Jahren weiterhin erfolgreich – neben der weiteren Expansion der vorhandenen großen Ketten wie Tietz oder Karstadt, die sich als größte Kaufhauskette Europas sah und bis zu 70 Filialen betrieb, entstanden auch einige kleinere neugegründete wie jene von Simon und Salman Schocken und der Familie Michael mit den Defaka-Kaufhäusern. Beide verkauften nach der Restitution ab 1945 an Horten. Bis auf die großen Flaggschiff-Häuser wie jene von Karstadt am Hermannplatz in Berlin beschränkten sich jedoch die meisten Standorte auf Größen von rund 10.000 m2 Verkaufsfläche. Dieser Größenfaktor 10 gegenüber den Dimensionen der US-Wirtschaft war ein limitierender Faktor der sogenannten „Amerikanisierung“ der deutschen Wirtschaft und Architektur. Die „Amerikanisierung“ wurde mit immer mehr systematischen Studienreisen auch von nationalsozialistischen Politikern, Architekten und Unternehmern bis zum Kriegseintritt der USA 1941 vorangetrieben und gewann nach 1945 noch deutlich an Intensität (Anne Köth et al., Building America, 2008).

In der Zwischenkriegszeit waren Investitionen in Kaufhäuser durchaus lohnend. Jene, die als Aktiengesellschaften organisiert waren wie etwa Karstadt, schrieben schöne Gewinne, und die neuen erwiesen sich nach dem Börsenkrach von 1929 als eine der wenigen Möglichkeiten, verlustfrei zu investieren, da der Börsenhandel nahezu zum Erliegen gekommen war. Nach der sogenannten „Machtübernahme“ der Nationalsozialisten in Deutschland im Januar 1933 gewann diese Investitionsform noch zusätzlich an Attraktivität, da andere Anlageperspektiven weiterhin eingeschränkt waren. Zudem sahen sich durch den Druck der Straße mehr und mehr jüdische Eigentümer zum Verkauf ihrer Kaufhäuser gezwungen, weshalb das Interesse der Investoren am Erwerb von Mehrheiten oder ganzen Firmen wuchs, die Kaufhäuser betrieben. Anfangs geschah dies von Seiten der Verkäufer meist nicht in der Absicht, alles aufzugeben und auszuwandern. Durch die sukzessive Verschärfung der Gesetze zur „Entjudung der deutschen Wirtschaft“ zwischen 1933 und Kriegsbeginn 1939 stieg jedoch auch der Unrechtsgehalt solcher „Übernahmen“.

Am Beispiel der drei Kaufhäuser Alsberg in Duisburg, Hess in Wattenscheid und Echternach & Alexander in Königsberg lässt sich gut zeigen, wie derartige Verkäufe im „Alltag“ der „Arisierung“ abliefen. 2022 und 2023 haben die Würzburger Historiker Peter Hoeres und Maximilian Kutzner dazu eingehende Studien vorgelegt. Demnach sah in derartigen „Arisierungen“ eine Gruppe privater Investoren – meist bürgerlichen Hintergrundes wie etwa Ärzte, Rechtsanwälte oder auch Banken – die Investitionschance, während die Verkäufer – meist jüdische Familien – wenig Spielraum bei den Verkaufsverhandlungen hatten, die sie oft selbst initiiert hatten. Dabei sollten vorerst nicht die gesamten Betriebe samt Liegenschaften verkauft werden, sondern nur die Handelssparte derselben – die Immobilie sollte meist noch weiterhin im Besitz der Verkäufer bleiben und für deren finanzielle Sicherheit sorgen. So wurden oft – etwa auch beim Kaufhaus Alsberg – zunächst nur das Warenlager und der Geschäftsbetrieb verkauft, während die Immobilie mit großer zeitlicher Verzögerung – hier erst 1938/39 – folgte, und zwar dann meistens bereits in Zusammenhang mit den Ausreiseplänen der ehemaligen Eigentümer.

Im Falle des Kaufhauses Alsberg in Duisburg verliefen die Transkationen exakt nach jenem Muster, das auch in hunderten anderen Betrieben in ganz Deutschland angewendet wurde. Zudem war dieser Verkauf auch noch in einen „größeren Plan“ des Kölner Kaufhaus-Ariseurs Jacobi eingebettet, der gleichsam ein Netzwerk der Arisierungen kleinerer Kaufhäuser der Rheinregion durch neun seiner ehemaligen Mitarbeiter organisierte. Jacobi war auf Bitte der bisherigen Eigentümer von Wilhelm Reinold von der Hausbank der Familien Lauter und Strauß kontaktiert worden, seriöse Kaufinteressenten für ihre Standorte im ganzen Rheinland zu finden. Da Paul Jacobi selbst letztlich kein Interesse zeigte, empfahl er – wie in acht anderen Fällen – einen seiner Mitarbeiter als neuen Manager und potentiellen Eigentümer – das war Helmut Horten, der sich als Chef der Herrenabteilung seines Kaufhauses Jacobi in Köln Verdienste erworben hatte. Da aber Horten über keinerlei eigenes Investitionskapital verfügte, brachte Reinold ihn mit dem Arzt Dr. Josef Fieger und dem Baumwollfabrikanten Erich Rump zusammen, die als mittelständische bürgerliche Investoren nach Anlagemöglichkeiten suchten. Sie brachten in die neu gegründete Firma Helmut Horten KG die Stammkapitalanteile von 100.000 RM (Rump) bzw. 150.000 RM (Fieger) ein, während Horten selbst nur 50.000 RM einbrachte, von denen 45.000 RM von Werner Horten, einem Cousin von Helmuts Vater, geliehen waren. Der frischgebackene junge Unternehmer war mit der alleinigen Haftung und dem alleinigen Management der neuen Firma ein großes persönliches Risiko eingegangen, das sich allerdings durchaus positiv für ihn und seine Mitinvestoren entwickeln sollte.

In jener Zeit, 1936-39, erwarb Horten dann gemeinsam mit seinen bisherigen Mitinvestoren, allen voran Wilhelm Reinold, noch zwei weitere Kaufhäuser, nämlich jenes von Sally Hess in Wattenscheid und 1938 das Alexander & Echternach von Alfred Alexander, Bruno Zolki und Edmund Cohn in Königsberg. Bei allen drei Kaufhäusern lief der Deal nach dem gleichen Muster ab – zunächst wurde der Geschäftsbetrieb zu günstigen Preisen erworben und danach dann auch noch die Immobilie.

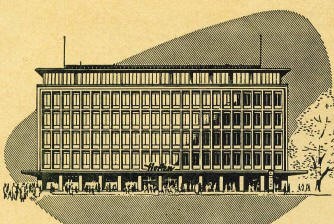

Diese Bauten repräsentierten den Mainstream der deutschen mittelgroßen Kaufhausarchitektur der 1920er und 1930er Jahre, der auch in der frühen Wiederaufbauzeit — etwa in Helmut Hortens „100-Tage-Kaufhaus“ in Duisburg (1948) — noch fortgesetzt wurde. Oft waren es aber auch Bauten, die bereits um 1900 errichtet worden waren, die nun in den 1920er Jahren „modernisiert“ wurden – das hieß, dass ihre Fassaden vom historistischen oder Jugendstil-Dekor „befreit“ wurden und den Objekten generell ein „sachlicheres“ Erscheinungsbild und punktuell neue Funktionen wie Eingänge oder Bars gegeben wurde. Dieser Prozess war zum Zeitpunkt des Verkaufs an die neuen Eigentümer in der Regel bereits abgeschlossen, wie es die wenigen erhaltenen Bilder der Objekte beweisen.

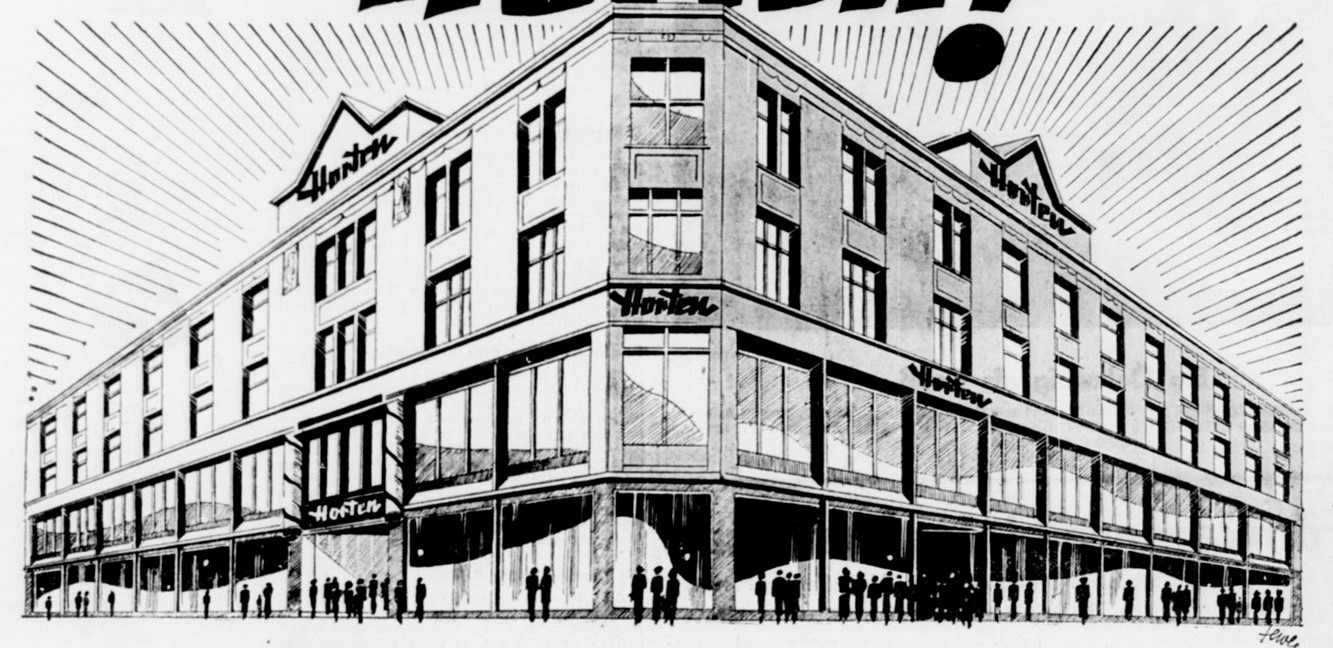

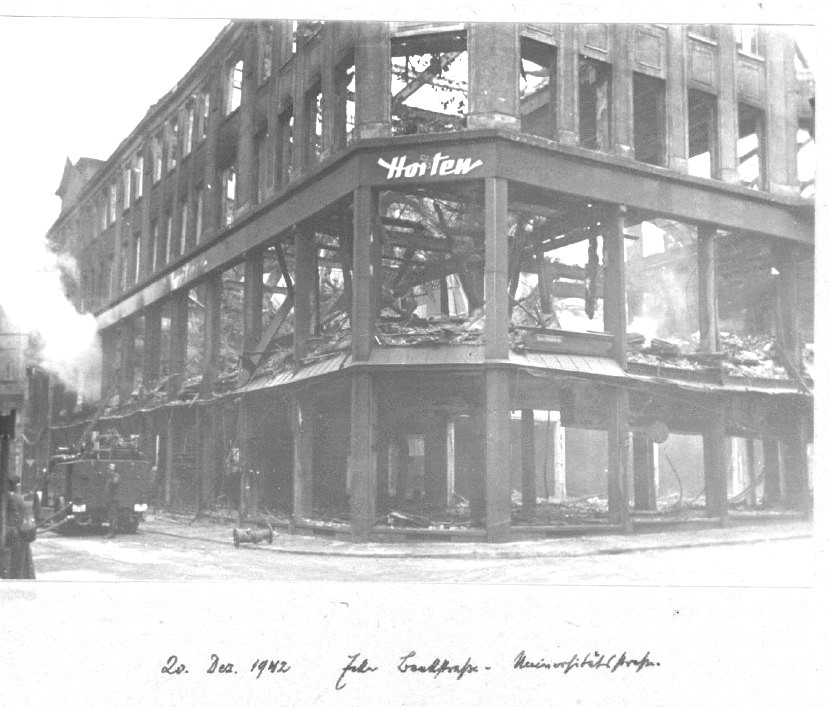

Im Falle des Kaufhauses Alsberg in Duisburg war es ein viergeschossiges Eckhaus in der zentralen Einkaufsmeile Beekstraße, das wohl bereits vor 1900 errichtet worden war. Die beiden unteren Geschosse öffneten sich mit großen Glasflächen auf die Straße, um Ware zu präsentieren, während die beiden oberen Geschosse viel Fassadendekor zwischen den Fensteröffnungen zeigten. In den 1920er Jahren wurde das Haus dann von einem bislang nicht bekannten Architekten dahingehend „modernisiert“, dass der Dekor abgeräumt wurde und einfache glatte Lochfassaden entstanden. Diese „sachliche“ Anmutung ist auf Fotos und Grafiken der 1930er Jahre noch klar ersichtlich und wurde von Helmut Horten und seinen Miteigentümern bis zur Zerstörung des Hauses 1942 durch Bomben auch nicht mehr verändert. Danach konnte man im Ausweichquartier im Kolkmannhaus über das Kriegsende hinaus bis zur Eröffnung des „100-Tage-Kaufhauses“ 1948 in Duisburg weitermachen.

Ähnlich verlief die Geschichte beim Warenhaus Hess in Wattenscheid. Das viergeschossige und zwölfachsige (2. OG) Haus war kleiner und bot neben Erd- und Obergeschossen auch noch ein Staffelgeschoss am Dach, das wohl vorwiegend den Mitarbeitern diente. Die Öffnungen im Erdgeschoss dienten wie gewohnt der Warenpräsentation, die Fassaden boten glatte Steinplatten mit einem Gesimsstreifen, der wie ein Vordach über dem ersten Obergeschoss (!) sitzt statt über dem Erdgeschoss zum Schutz der Schaufensterbummler. Dieses Kaufhaus scheint den Krieg weitgehend intakt überstanden zu haben.

Das Kaufhaus Sally Hess in Wattenscheid zeigt die Minimalversion des innerstädtischen Kaufhauses der kleinsten Dimensionsklasse von 5.000-10.000 qm Verkaufsfläche. Die nächstgrößere Klasse, der mehr als nur ein Haus in der Zeile einer Blockverbauung zur Verfügung stand, also etwa ein Eckhaus, konnte um 1930 das Vorbild von Mendelsohn im Streamline/Art Déco-Look mit dem charakteristischen langgezogenen Vordach kombinieren, das seit jeher funktional als durchlaufender Schutz der Schaufensterbummler am Gehsteig nötig war und allen Kaufhäusern im Erdgeschoss eine starke Tendenz zur Horizontalität verlieh.

Beispielhaft kombiniert sind in jener Zeit diese beiden Basis-Typen der 10-20-achsigen Minimalversion bei horizontal dominierendem Vordach mit der nächsthöheren Klasse, dem Eckhaus mit Abrundung im Stil Mendelsohns, etwa bei dem 1930-32 errichteten Kaufhaus Aux Trois Quartiers am Boulevard de la Madeleine in Paris. Entworfen hat dieses Beispiel einer gelungenen Fusion einiger Stränge der Kaufhausarchitektur-Tradition Louis Faure-Dujarric (1875-1943), der in den 1930er Jahren neben zahlreichen Kaufhäusern unter anderem auch soziale Wohnbauten sowie das berühmte Prinzenparkstadion in Paris errichtete.

Noch unzureichend dokumentiert ist das Kaufhaus Alexander & Echternach, später Reinold, in Königsberg. Es scheint ein größerer Bau gewesen zu sein, sechsgeschossig mit den letzten Geschossen als Staffelgeschosse ausgebildet, in hervorragender Lage an der zentralen Einkaufsmeile Königsbergs gelegen. Horten hatte auch in diesem Falle als Bauherr nicht viel zu unternehmen, um das Unternehmen florieren zu lassen – die Standorte waren bestens eingeführt und die Bausubstanz bedurfte trotz großer Abnutzungserscheinungen nur punktueller Reparaturen, um die Zeit bis in den Krieg zu überdauern, als der Betrieb ohnehin stark reduziert wurde.

Das heute zerstörte Kaufhaus in Königsberg repräsentiert wie die beiden anderen frühen Häuser von Horten in Duisburg und Wattenscheid den Typus des mittelgroßen innerstädtischen Mainstream-Kaufhauses der 1920er und 1930er Jahre. In Städten wie Düsseldorf oder Königsberg mit bis zu 300.000 Einwohnern gab es in der Regel bis zu zehn derartige Häuser in den Innenstädten.

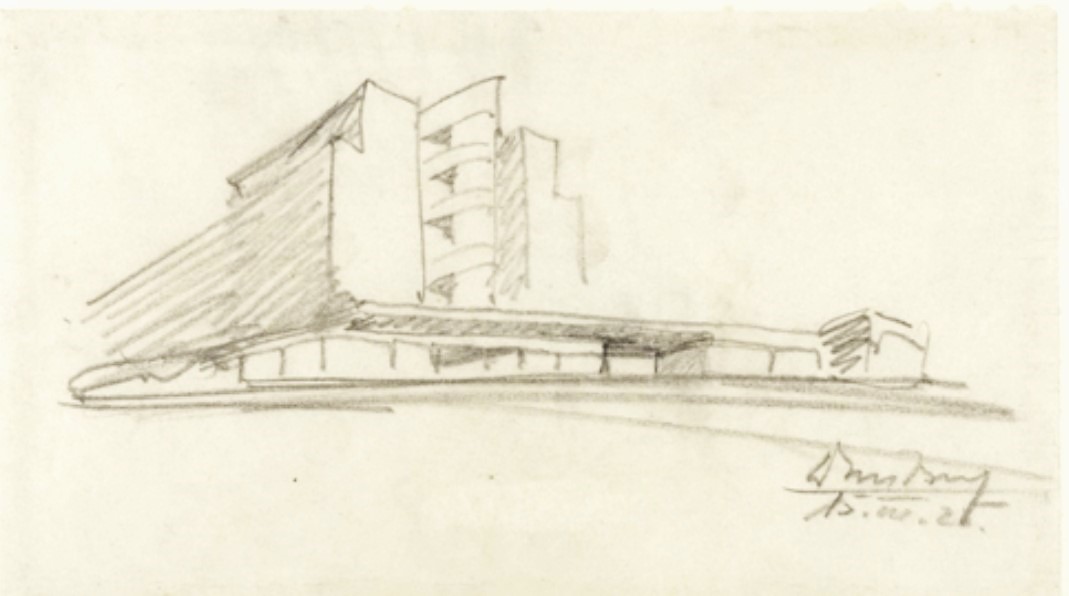

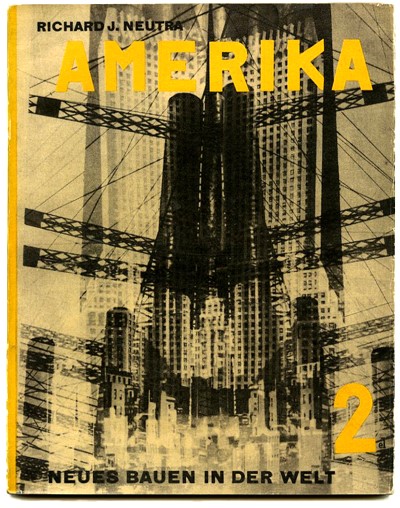

Im Kontrast dazu stehen jene Kaufhäuser dieser Zeit, deren Eigentümer über mehr Erfahrung als der frischgebackene, 27-jährige Jungunternehmer Helmut Horten verfügten. Besonders die Warenhauskette von Salman Schocken ist in diesem Zusammenhang zu nennen, da sie ebenfalls mittelständischen Ursprungs war und nicht – wie etwa Tietz oder Karstadt – als große Konzerne agierten. Das wichtigste Kaufhausunternehmen aus architekturhistorischer Sicht, das frühe Corporate Identity-Konzepte realisierte, war eben diese Kette. Die drei Häuser in Nürnberg, Chemnitz und Stuttgart, die Erich Mendelsohn in kongenialer Zusammenarbeit mit Salman Schocken plante, stehen für die Verwandlung des späten Expressionismus unter dem Einfluss des Art Déco. Mendelsohn hatte 1924 eine folgenreiche Studienreise in die USA unternommen, wo er sich vor allem mit Wolkenkratzerarchitektur (etwa von Raymond Hood) beschäftigte. 1928 brachte er darüber das berühmte Buch „Amerika“ im Mosse Verlag in Berlin heraus, für den er auch dessen Hauptsitz mit dem bekannten gekurvten Fassadenturm entwarf. Diese typischen runden Ecktürme stammen aus dem Art Déco bzw. aus dem Streamline Design, das Künstler wie Norman Bel Geddes besonders in den USA entwickelt hatten und das Mendelsohn bei seiner Reise wohl intensiv studiert hatte. Es passte auch hervorragend in die eigene Entwicklung, wo er das Motiv etwa beim Einsteinturm in Potsdam und zahlreichen anderen Projekten verwendete. Mendelsohn war damit der einzige deutsche Architekt, der sowohl eine eigene „Handschrift“ als auch eine Corporate Identity entwickelte, die darauf beruhte und zudem auch „amerikanische“ Elemente enthielt – neben den drei Schocken-Warenhäusern baute er noch ein Dutzend weitere für andere Bauherren. „Amerikanische“ Einflüsse übten zu dieser Zeit auch viele weitere Architekten-Studienreisen in die USA aus sowie verbreitete Buchpublikationen wie Richard Neutras Bücher „Amerika“ und „So baut Amerika“.

Die wichtigste typologische Innovation von Mendelsohns Häusern betraf die innere Struktur: Die Außenwände waren nun nicht mehr zur Gänze geöffnet, sondern bis auf einen schmalen Oberlichtstreifen geschlossen, der es innen ermöglichte, Waren auch an der Außenwand des Hauses zu präsentieren und nicht mehr viel Tageslicht einzulassen, das die Warenpräsentation im Inneren ohnehin eher störte als unterstützte. Daraus wurde dann ab 1945 die komplett geschlossene homogene Fassade, die von Horten und anderen auf die deutschen Innenstädte übertragen wurde.

Für Helmut Horten als Bauherr sind die Warenhaus-Bauten von Mendelsohn insofern relevant, als einer davon auch in Duisburg stand, wo er ja 1936 sei erstes eigenes Haus „übernommen“ hatte. Zehn Jahre zuvor hatte Mendelsohn dort das Kaufhaus Cohen & Epstein geplant, das mit seiner ambitionierten Kubatur (getrennte Großvolumina für Waren- und Erschließungsbereiche, Kubus versus Rundung) ein spätes Zeichen der expressiven Kaufhausarchitektur der 1920er Jahre realisierte, die spätestens mit der „Machtübernahme“ 1933 zu Ende war. Auf Hortens Bauprogramm, das zu dieser Zeit ja nur aus kleinen Sanierungen bestand, hatte dies keinen Einfluss mehr. Seine drei ersten Häuser entstammten einer pragmatischen Tradition, die wesentliche Elemente der architektonischen Mainstream-Moderne verdichtete.

Eine der wichtigsten und folgenreichsten Studienreisen von Architekten jener Zeit prägte später die Corporate Architecture der Nachkriegszeit wesentlich – nämlich jene von Helmut Hentrich, der sich 1930-32 in den USA aufhielt und unter anderem auch bei Norman Bel Geddes arbeitete. In New York lernte er nicht nur die Strukturen und Arbeitsweisen von Großbüros kennen, sondern an Bauten etwa auch das Rockefeller Center, dessen Scheibenstruktur der zentralen Wolkenkratzer er nach 1945 in seinem eigenen Thyssen-„Dreischeibenhaus“ in Düsseldorf wiederholen sollte. Auch für Helmut Horten sollte das erste deutsche Corporate Office, Hentrichs HPP, nach 1945 etliche Warenhäuser und vor allem die sogenannte „Hortenkachel“ planen.

Quellenauswahl: Archiv Helmut Horten, Agno; Anke Köth, Kai Krauskopf, Andreas Schwarting (Hg.) in Zusammenarbeit mit Hans Georg Lippert, Building America. Eine große Erzählung, Band 3, Dresden (Thelem) 2008, DFG-Projekt des SFB 537 der TU Dresden, u.a. mit Beiträgen von Karin Wilhelm, Deutsche Architekten reisen nach Amerika. Aufbauarbeit in der BRD nach 1945. Amerika in Bildern, sowie von Jörg Schilling, Vom Screen zum Eierkarton — Die Amerikanisierung der Kaufhausarchitektur um 1960; Konrad Fuchs, Ein Konzern aus Sachsen. Das Kaufhaus Schocken als Spiegelbild deutscher Wirtschaft und Politik 1901 bis 1953, Stuttgart (DVA) 1990; Horten AG (Hg.), Horten. Festschrift zum 60. Geburtstag von Helmut Horten. Mit Texten von Wolfgang Paul und Fotos von Inge Oswald, Düsseldorf (Eigenverlag Horten AG) 1969; Elizabeth Mock (ed.), Built in USA: 1932-1944, mit einem Vorwort von Philip L. Goodwin, New York (The Museum of Modern Art) 1944; Erich Mendelsohn, Amerika. Bilderbuch eines Architekten, Berlin (Mosse) 1928; Richard Neutra, Wie baut Amerika? Stuttgart (Julius Hoffmann) 1926; Jan Whitaker, Wunderwelt Warenhaus. Eine internationale Geschichte, Hildesheim (Gerstenberg) 2013 (engl. Orig. Vendome, New York 2011); Uwe Lindemann, Das Warenhaus. Schauplatz der Moderne, Wien-Köln-Weimar (Böhlau) 2015; Peter Hoeres, Gutachten über den Vermögens- und Geschäftsaufbau von Helmut Horten im Kontext der „Arisierung“ in der Zeit des „Dritten Reichs“, PDF, Universität Würzburg, Institut für Zeitgeschichte, Jänner 2022 (download via https://hortencollection.com/about/die-sammlungsgeschichte-heidi-goess-horten#main);