Im Düsseldorf der Nachkriegszeit bündeln sich eine Reihe typischer Handlungsstränge des „Wirtschaftswunders“ zu einer beispielhaften Modellstadt der Ära. Sowohl in städtebaulicher als auch in architektonischer und auf Helmut Hortens Warenhauskette bezogener Hinsicht ist sie repräsentativ für die damalige Situation der Umweltgestaltung unter den Bedingungen der „Amerikanisierung“.

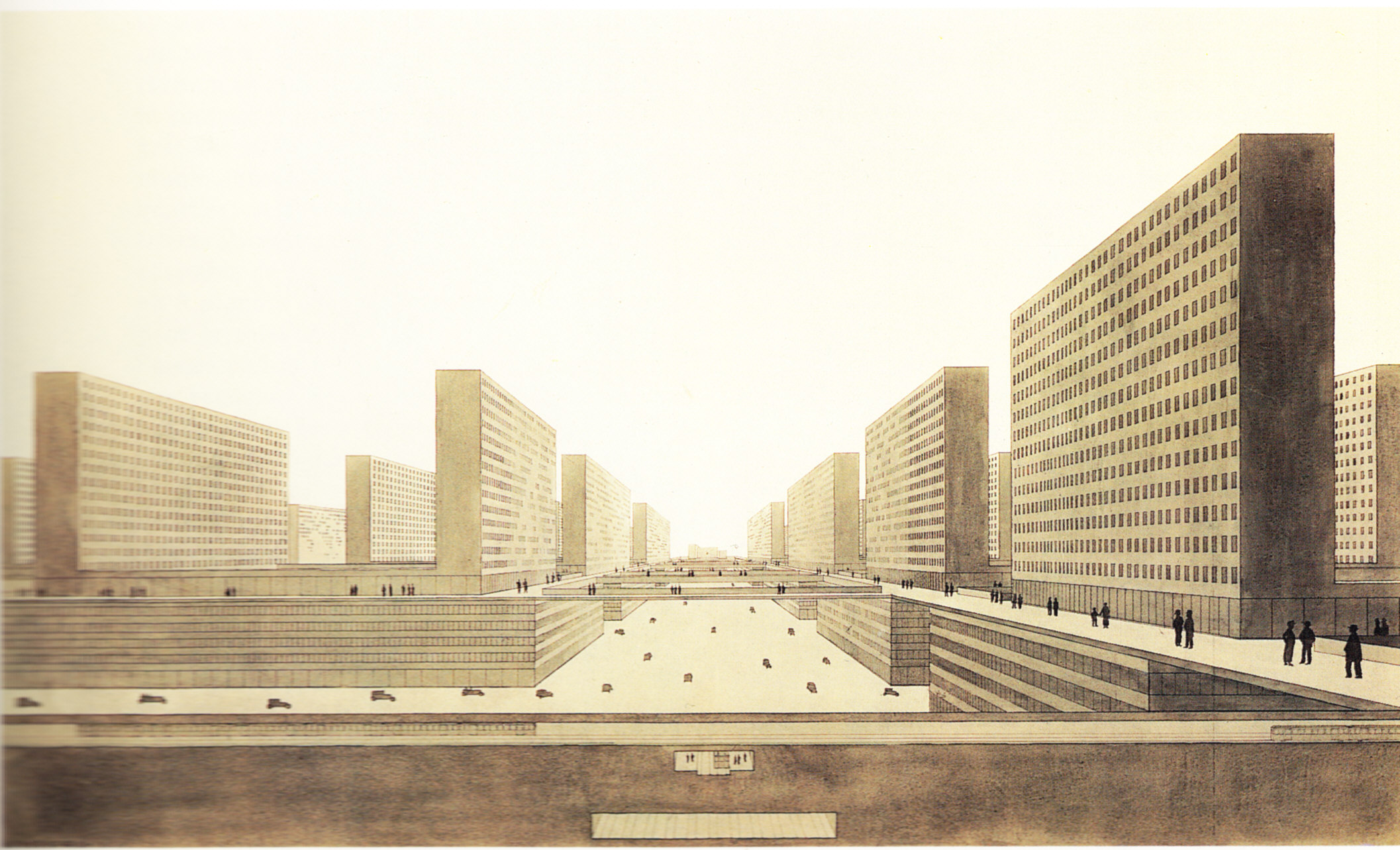

Der Wiederaufbau nach den Bombenzerstörungen von Düsseldorf war bereits seit 1943 Teil der Planungen der offiziell von Hitler installierten Wiederaufbauplanungsgruppe unter Albert Speer. Viele seiner Elemente stammten sogar noch aus der Avantgarde der 1920er Jahre wie etwa die Entflechtung der Verkehrsarten durch Hochstraßen (Hilberseimer) und der Bau schlanker Hochhausscheiben, wie er im New York der 1930er Jahre bereits Usus war (Rockefeller Center). Einige der Architekten dieser Planungsgruppe waren nach 1945 in der Düsseldorfer Stadtplanung tätig, darunter Friedrich Tamms als Leiter und Helmut Hentrich, der bei Poelzig und Tessenow studiert und 1929 an der Wiener Technischen Universität mit einem „Entwurf zu einer Hochschule der Tanzkunst“ promoviert hatte, als Konsulent.

Die Wiederaufbauplanungen der ehemaligen Speer-Gruppe in Düsseldorf folgten also kaum den bekannten NS-Visionen (deren monumentale Aspekte im alltäglichen Städtebau nie praktiziert wurden), sondern den älteren Bildern der autogerechten Stadt, die bereits in der Avantgarde der 1920er Jahre kultiviert worden war und die durch den Bau des KdF-Wagens massiv forciert wurde.

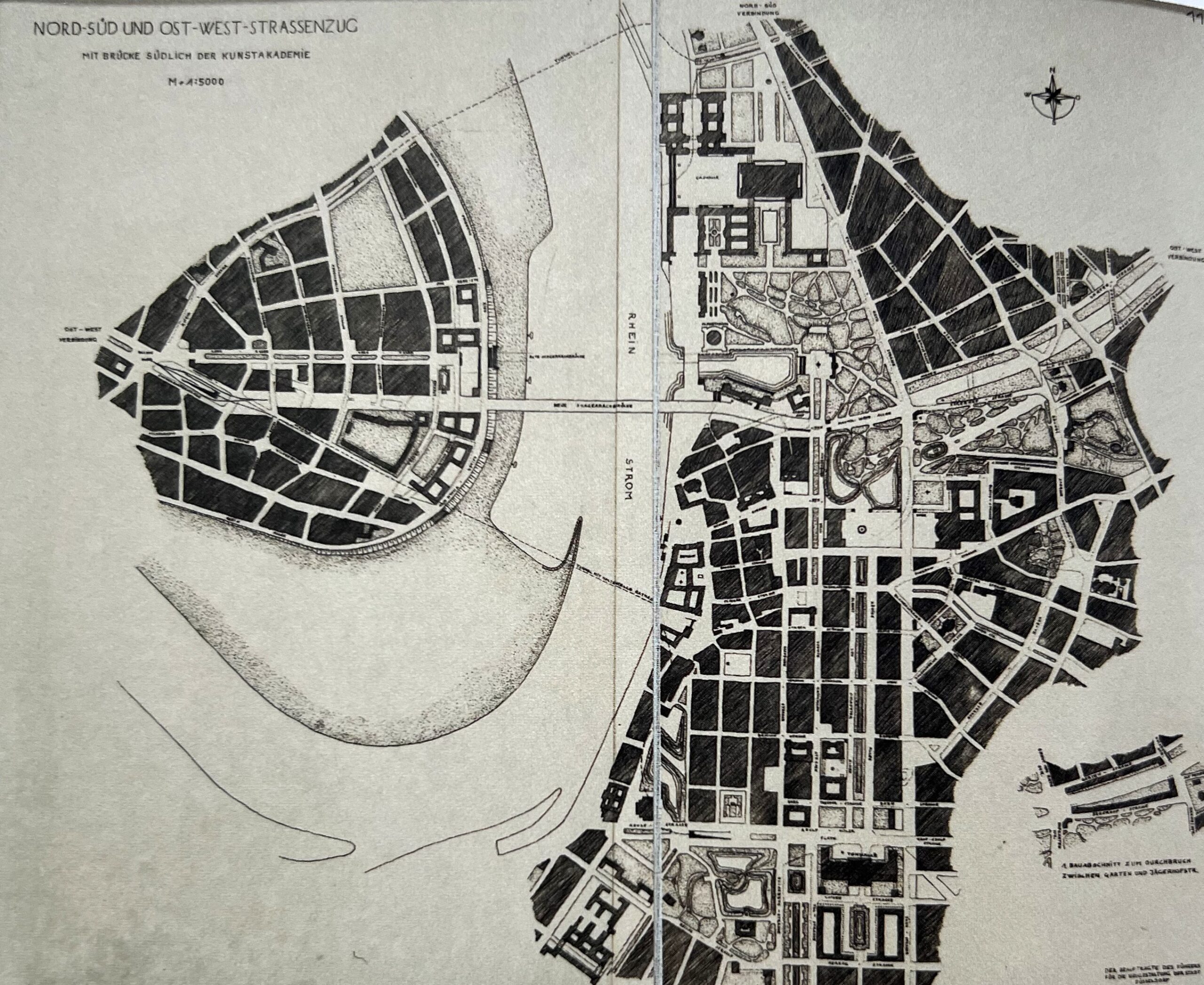

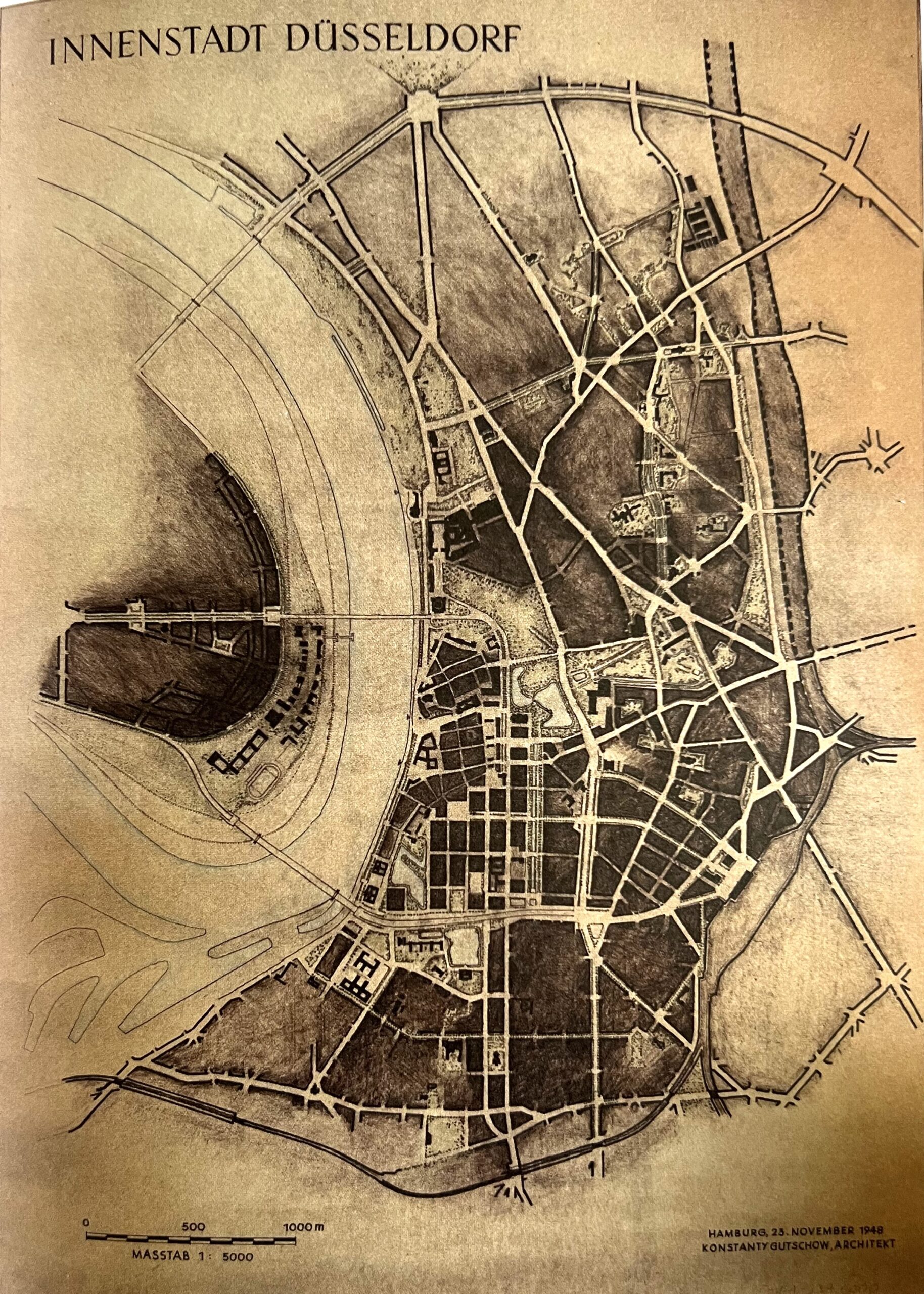

NS-Städtebau ist nicht anderes als die „autogerechte Stadt“. Straßenzüge der Innenstädte sollten für den Verkehr verbreitert und in Hoch- bzw. Tieflage gebracht und zahlreiche „Durchbrüche“ geschaffen werden. Dies haben Werner Durth, Susanne Anna und weitere Autoren im Buch „Architektenstreit“ (Düsseldorf 2008) gründlich erforscht und publiziert.

Die NS-Verkehrspolitik als Ersatz-Städtebau und die einschlägige Belastung ihrer Vertreter wurden von einer Zehnergruppe junger Architekten kritisiert, die eine menschengerechte Stadtplanung forderten und die hohe Konzentration ehemaliger NS-Planer aus dem Speer-Stab in Düsseldorf öffentlich anprangerten. Fast das gesamte Team der Wiederaufbaugruppe von Speer (1943-1945) hatte sich nach 1945 erneut in der Düsseldorfer Stadtplanung eingefunden. So erfolgten auch die meisten relevanten größeren öffentlichen und privaten Planungen in der Stadt durch ehemalige Mitglieder oder jene des Umkreises der Speer-Gruppe (Helmut Hentrich, Konstanty Gutschow, Friedrich Tamms, Julius Schulte-Frohlinde, Carl Piepenburg u.a.). Dafür gab es auch den entsprechenden politischen Rückhalt in der nordrhein-westfälischen Landesregierung, in der Landeshauptstadt Düsseldorf und auf praktisch allen Ebenen der Verwaltung, in denen teils prominente ehemalige Nationalsozialisten tätig waren.

In architektonischer Hinsicht sind jedoch die Prägungen der deutschen klassischen Moderne der 1920er Jahre (Bauhaus, Expressionismus, Art Deco, Streamline Design) sowie die amerikanischen Erfahrungen von Helmut Hentrich relevanter als die NS-Ästhetik und -Methode, die auch von der Speer-Gruppe in Wahrheit für weniger zukunftsfest gehalten werden musste. Immerhin gab es eine gewisse Vertrautheit junger Architekten mit den Visionen der klassischen Moderne, gewisse US-Kenntnisse und nicht bloß die offensichtlich temporäre NS-Ära, deren Ende diese Architekten wohl schon um 1942 dämmern sahen und die sich daher Richtung Westen zu orientieren begannen, sobald es Ansätze und Schlupflöcher dafür gab. Helmut Hentrich etwa, der spätere Gründer des ersten deutsche Corporate Office HPP, war 1930 in London beim orthodoxen Corbusier-Jünger Ernö Goldfinger tätig und danach im Büro des Streamline-Erfinders Norman Bel Geddes in New York, als gleichzeitig auch das Rockefeller Center erbaut wurde. Diese wesentlichen Erfahrungen hielt er im Wiederaufbaustab Speer wohl keineswegs zurück. Die von Hitler tolerierte Wiederaufbauplanung war ein Ventil für die kommende Westorientierung, da sie im Grunde US-Vorbildern folgte. Diese gingen aber ihrerseits wieder teils auf die deutsche Avantgarde der 1920er Jahre zurück (Mies, Gropius, Wachsmann, Hilberseimer, Breuer, Neutra) und waren diesen Architekten seit ihrem Studium an der TU Berlin (Poelzig. Mendelsohn, Tessenow….) und vom Bauhaus her wohl bekannt.

Helmut Hentrichs US-Aufenthalte in den 1930er Jahren und seine Mitarbeit bei Ernö Goldfinger und Norman Bel Geddes bildeten eine wichtige Grundlage für die Ästhetik der Wiederaufbauzeit. Auf Basis dieser Erfahrungen konnte von der Düsseldorfer Architekturszene auch der Internationale Stil leicht rezipiert werden, den Hentrich in statu crescendi in den USA kennen gelernt hatte (Ausstellung 1932 im MoMA, vgl. Autobiografie Hentrich). Im Streit über die Autorenschaft der Standardkachel für Horten-Warenhausfassaden wird er nach 1960 vom Konzern als wahrer Urheber genannt werden — und zwar mit dem Warenhaus Neuss bei Düsseldorf, das einen wichtigen Teil des Clusters der Horten-Bauten dort bildet. Zwei weitere Horten-Warenhäuser in Düsseldorf sind jene in der Berliner Allee (erworben mit der Merkurkette 1953) und jene in der Heinrich-Heine-Allee.

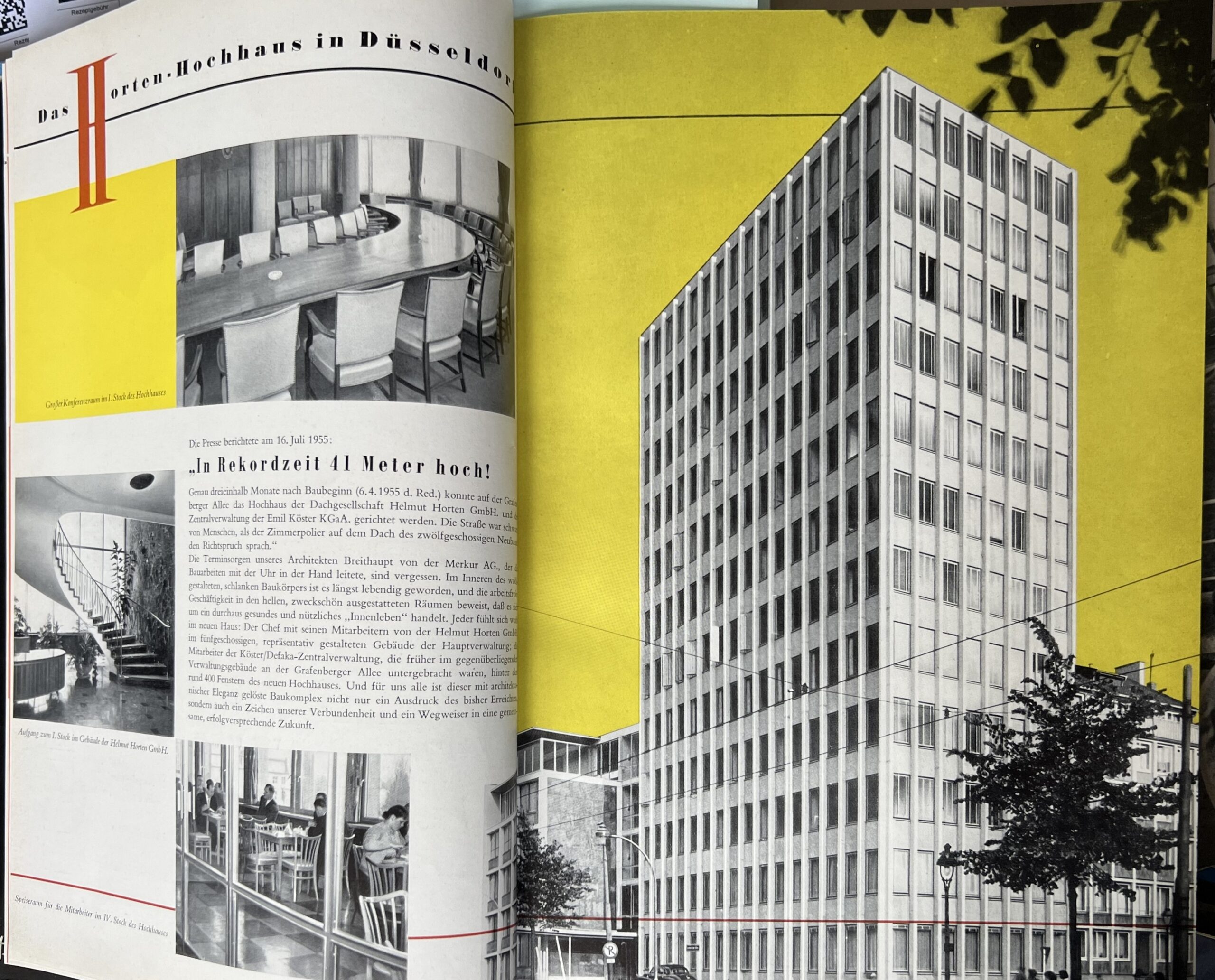

Für die Warenhauskette von Helmut Horten spielt Düsseldorf neben diesen drei Warenhaus-Standorten vor allem als Sitz der Unternehmenszentrale eine wichtige Rolle. Der erste Horten-Verwaltungsbau war ein 41-m-„Hochhaus“ aus 1956 (Merkur AG Eigenplanung), der zweite ein viergeschossiger ausgedehnter Flachbau mit vielerlei sozialen Services für die MitarbeiterInnen (Hallenbad, Zahnarztpraxis, Restaurants…), geplant von Helmut Rhode/RKK bereits um 1960, der mit seinen ersten Großraumbüros in großen deutschen Büroimmobilien ebenfalls zur „Amerikanisierung“ beigetragen hatte. Das Hochhaus war somit nur rund fünf Jahre genutzt und wäre heute kein Beispiel für Nachhaltigkeit. Der Horten-Konzern errichtete auch einige Wohnhäuser für MitarbeiterInnen, die aufgrund der Übersiedlung der Merkur- und Defaka-Verwaltungszentralen nach Düsseldorf hierher gezogen waren.

Helmut Horten war Mitte der 1950er Jahre gemeinsam mit Helmut Rhode auf seinen Studienreisen in die USA zudem auf das suburbane Phänomen der US-Retailarchitektur (Gruens Shopping Malls) mit geschlossenen Großvolumina unter homogenen Gebäudehüllen gestoßen (Victor Gruen, Northland Center; Southdale Mall) und ließ es von seinen Architekten Hentrich, Rhode, Eiermann und anderen missverständlich auf die deutschen Innenstädte übertragen. Aus Grünen des historischen Stadtbildes und allgemein der gut bewachten Bauidentität der amerikanischen Innenstädte (Boston, New York, Philadelphia) kamen geschlossene Fassaden — auch bei Warenhäusern — für die USA in Innenstadtlagen niemals in Frage — nur die Vorstädte schienen dafür geeignet, da es dort im Warenhaus weder von innen nach außen noch umgekehrt irgendwelche relevanten Perspektiven gegeben hatte und gibt.

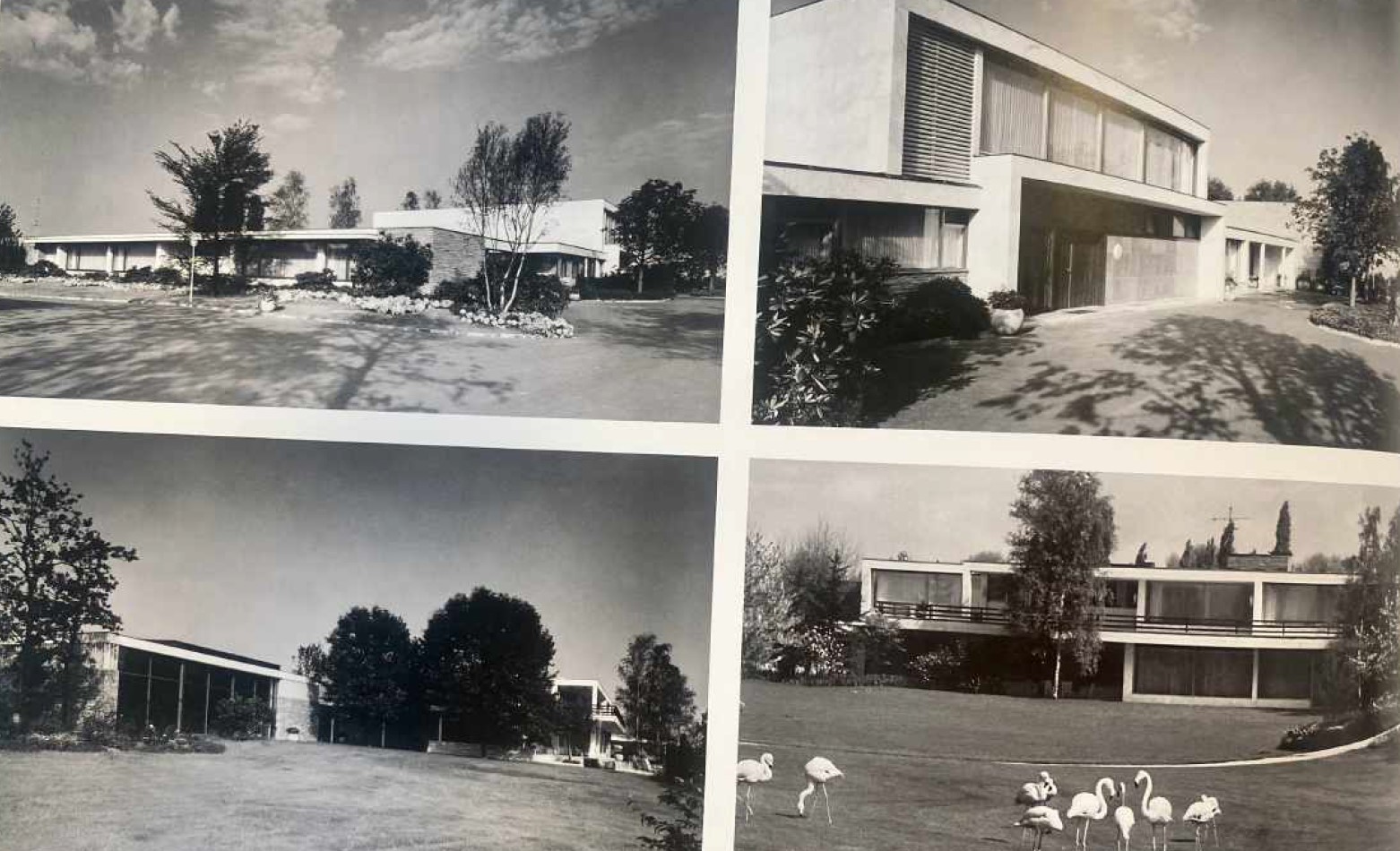

Last not least ist Düsseldorf auch Standort der privaten Repräsentation von Helmut Horten, der hier für sich von Architekt Walter Brune eine ausgedehnte Villenanlage errichten ließ. Auch die Villa folgte US-Inspirationen und bot mit freitragenden Wendeltreppen, Kinosaal und vielen anderen Gadgets Ansätze einer Hollywood-Aura. In Düsseldorf ließ Horten schließlich auch eine Villa nach seinen repräsentativen Vorstellungen für seinen langjährigen Generalbevollmächtigten Heinz Garsoffky errichten (Entwurf?).

(aus einer entstehenden Studie über Helmut Horten als Bauherr)