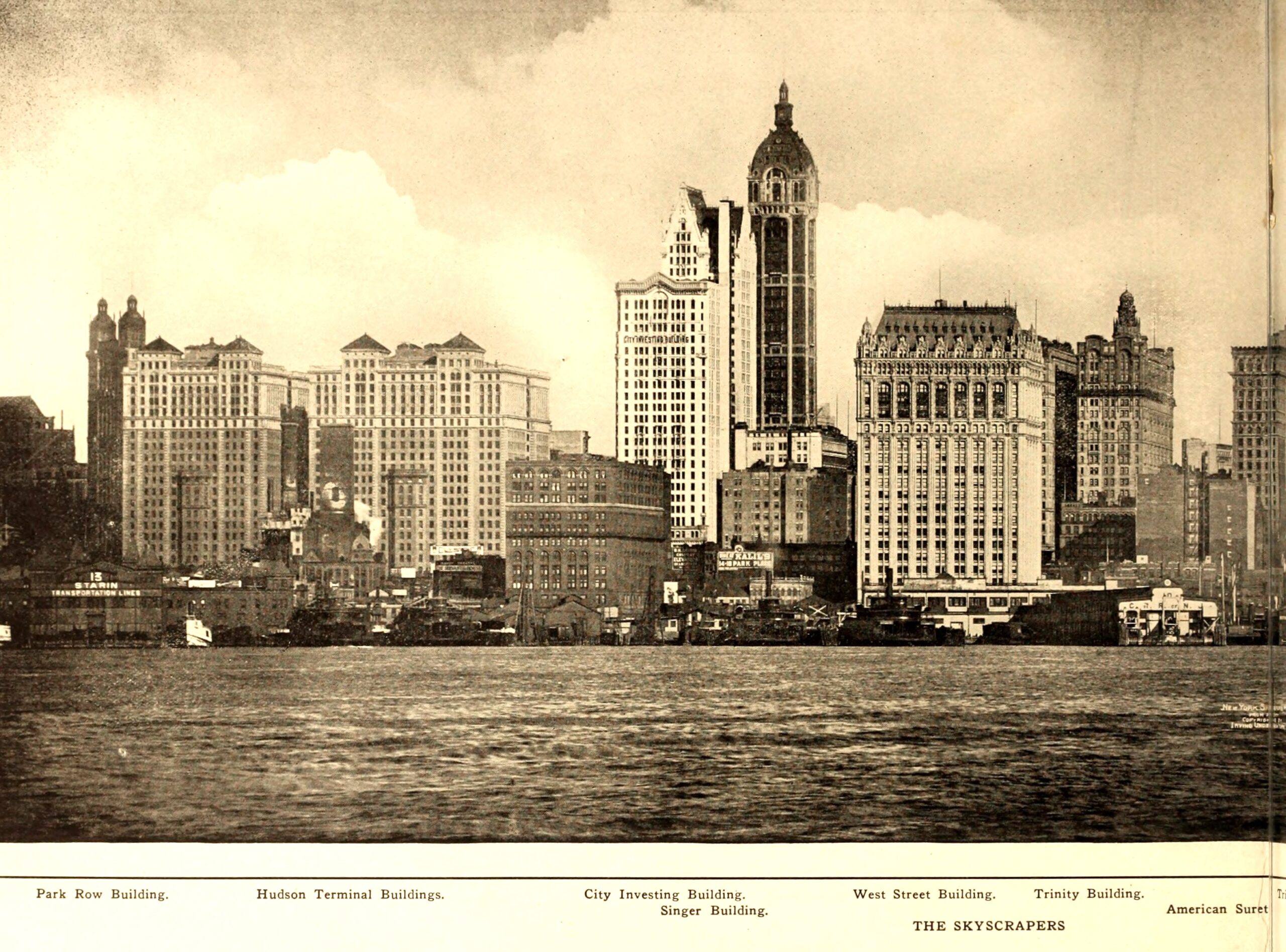

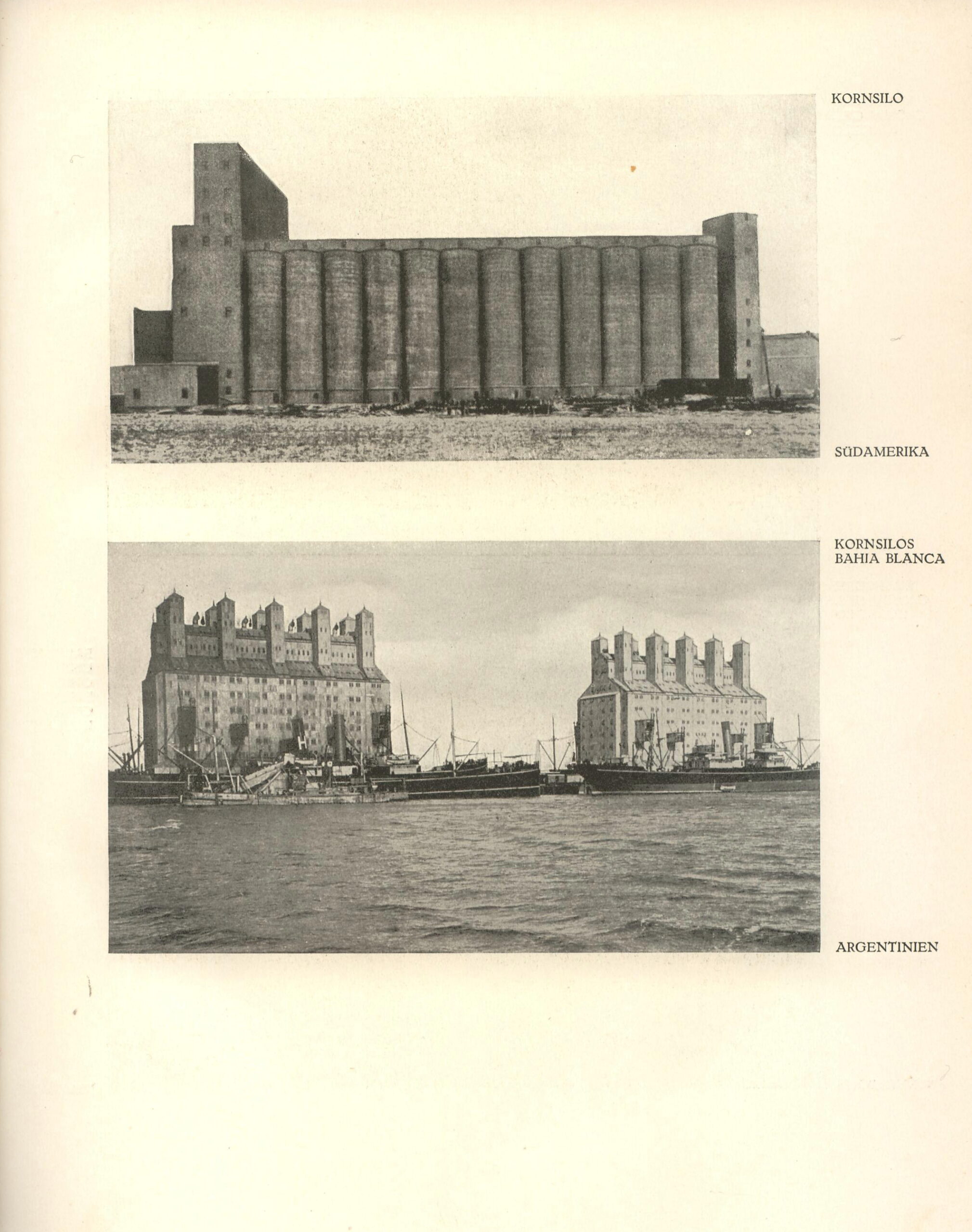

Wolkenkratzer und Shopping Malls, suburbaner Sprawl und Autobahnen, Raumfahrtbahnhöfe, militärische und zivile Megastrukturen wie etwa die enormen Getreidesilokomplexe des Mittelwestens oder die Mega-Stadien und Arenen unserer Tage — das sind nur einige der Bautypen, die wir seit über hundert Jahren mit „Amerika“ assoziieren. Auf europäische Architekten und Reisende haben sie stets eine unwiderstehliche Faszination ausgeübt — besonders die anscheinende Grenzenlosigkeit der Realisierungsmöglichkeiten, der schiere Größenmaßstab und vor allem die extrem effiziente industrielle Technologie, die hinter und in diesen Strukturen steckt, haben das Denken über Architektur in Europa stark beeinflusst.

Wohlgemerkt: Das Denken — wie sieht es jedoch mit der alltäglichen Bau-Realität etwa im Massenwohnungsbau aus? Ist hier jemals die — je nach persönlicher Position — beklagte oder bejubelte „Amerikanisierung“ eingetreten? Und wenn ja, worin konkret bestand sie? In neuen Standards? In neuen Erscheinungsformen wie etwa der Curtain Wall? War sie nachhaltig? Oder lieferte sie nur punktuelle, elitäre und spektakuläre isolierte Einzelbeiträge, die den Bau-Alltag Europas nicht weiter beeinflussten?

Eine aus ideologischen oder künstlerisch-sozialen Gründen von einzelnen Gesellschaftsgruppen konstruierte generelle „Amerikanisierung“ der mitteleuropäischen Architektur gibt es nicht (vgl. Studie der TU Dresden Building America. Eine große Erzählung, 2008). Allzu komplex ist das Bauen und allzu stark an seinen Ort und Zweck gebunden, für dessen Erfüllung Standard-Bautypen nicht immer ausreichen.

Im Zeitraum 1950-1990 (vom Wiederaufbau bis zur deutschen Wiedervereinigung) kann man in der modernen Architektur Europas in bestimmten Bausektoren aber wenigstens von einer tendenziellen „Amerikanisierung“ sprechen. Und zwar vor allem bei Handels- und Gewerbeimmobilien (Stichwort Großraumbüro) sowie in akademischen und elitären Bereichen, die in der Folge nur sehr eingeschränkt auch auf die breite Bauproduktion etwa im Wohnungsbau einwirkten. Mangels Zeit (Bauen geht langsam) wurden diese Tendenzen (etwa die Postmoderne als Role Model nicht nur für Museen, sondern auch im Wohnungsbau, siehe IBA Berlin 1987) aber rasch von der nachfolgenden Entwicklung überrollt und verloren sofort ihre Bedeutung.

Zudem sind die meisten relevanten Innovationen eher global als „amerikanisch“ oder „europäisch“. Sie sind nicht formaler Natur, sondern vorwiegend technischer und wurden/werden in allen Weltteilen intensiv beforscht und bearbeitet — die Ergebnisse fließen dann wiederum in wenige allgemein global gültige und vor allem überall anwendbare Baustandards ein.

Technische Innovation

Der wichtigste Bereich einer vermeintlichen „Amerikanisierung“ bzw. Globalisierung sind von Beginn an neue, industriell basierte Bautechniken — etwa die Eisen- und Stahlskelettbauweise sowie die Eisen- und Stahlbetonbauten des späten 19. Jahrhunderts. Sie wurden im Grunde in den USA und in Europa fast gleichzeitig entwickelt — jedoch in Europa eher experimentell (Joseph Monier, erstes Patent 1867) und in Amerika real gebaut: William Le Baron Jenney aus Massachusetts (1832-1907), der 1856 an der Pariser École Centrale einen Architektur-Abschluss erworben hatte, siedelte sich 1867 in Chicago an, wo er die entscheidende Bautechnik des Wolkenkratzers erfand. 1878 baute er dort das First Leiter Building.

Die Wikipedia fasste 2023 kompakt die folgenreichen Innovationen des Projekts zusammen: „Dieses Gebäude (…) stellt einen wichtigen Meilenstein in der Architekturgeschichte dar. Es war das erste Gebäude, das alle vier Elemente eines modernen Wolkenkratzers kombinierte: eine für die damalige Zeit sehr große Höhe von sieben Stockwerken, ein tragendes Stahlskelett, Brandschutzmaßnahmen für die gesamte Tragkonstruktion mittels Terrakotta-Formteilen und eine leistungsfähige vertikale Transportinfrastruktur mittels des 1853 von Elisha Graves Otis erfundenen Sicherheitsaufzugs.“

Ein wichtiger kultureller Unterschied in der Entwicklung der Stahlbeton-Bautechnik liegt also in dessen Verwendungsart — während man in Europa tendenziell eher künstlerisch-monolithische Formen daraus baute (Kuppel- und Schalenbauten, „Skulpturen“), konzentrierte man sich in den pragmatischen USA auf den systematischen Aspekt — also Element- und Serienbauweisen in festgelegten Industriestandards, die sich im ganzen Land im großen Stil errichten ließen. Diese Megastrukturen wiederum beeinflussten das architektonische Amerikabild, das in europäischen Künstler- und Intellektuellenkreisen (mit zahlreichen Missverständnissen, siehe unten) kultiviert wurde und bis heute kultiviert wird. Jede/r Studierende und jede/r Studienreisende, der/die erstmals die USA bereist, kommt nach wie vor mit einer profund geänderten Weltsicht zurück, die nur wenig mit den (medial und aus Erzählungen generierten) vorher gehegten Erwartungen zu tun hat.

Migration

Die US-Rezeption in Europa ist unter anderem eng mit dem Thema der Architektenmigration verknüpft, die im Zuge der Hoffnungen auf große Bauchancen schon um 1900 aus Europa in die USA begann — etwa mit dem Otto Wagner-Schüler Rudolph M. Schindler, der 1914 ins Atelier von Frank Lloyd Wright eintrat und von diesem zur Realisierung einiger seiner Projekte nach Los Angeles geschickt wurde (Hollyhock House, Barnsdale Komplex, Ennis House, Miller House). Dort siedelte er sich schließlich auch dauerhaft an, eröffnete sein eigenes Büro, in das 1924 Richard Neutra eintrat, und wurde zum Miterfinder der modernen kalifornischen Architektur. Einen ersten Überblick über diese Bewegung aus österreichischer Sicht gab das 1995 in Wien erschienene Ausstellungs- und Buchprojekt „Visionäre & Vertriebene. Österreichische Spuren in der modernen amerikanischen Architektur“.

Neben den Printmedien, die ab 1900 zahlreich erschienen, trugen auch repräsentative Werkausgaben zur begeisterten Rezeption „amerikanischer“ Architektur in Europa bei – etwa das berühmte Mappenwerk „Frank Lloyd Wright. Ausgeführte Bauten und Entwürfe“, das 1910/11 im Berliner Wasmuth Verlag erschien. An Magazinen und Zeitschriften waren in Europa beispielsweise „Architectural Record“ (seit 1891) oder „Arts and Architecture“ (1929 bis 1967) bekannt — letzteres Medium lancierte in der Nachkriegszeit die berühmte Case Study Serie realisierter Wohnhäuser, die auf Initiative des Magazins und seines Herausgebers John Entenza gebaut, publiziert und weithin diskutiert wurden.

Doch der mediale Eindruck konnte die persönliche Begegnung interessierter europäischer Architekten mit ihren US-Kollegen und deren spektakulären Werken nicht ersetzen. Bis weit in die 1960er Jahre hinein war aber eine Studienreise in die USA für die allermeisten europäischen Architekten nahezu unerschwinglich — und wenn sie den Sprung über den Atlantik wagten, dann mussten sie aus wirtschaftlichen Gründen oft für lange Zeit ohne Rückkehrmöglichkeit dort bleiben bzw. waren 1939-1945 durch den Krieg überhaupt an Rückreisen gehindert. Ein Beispiel dafür ist der Wiener Designer und Architekt Friedrich Kiesler, der 1926 auf Einladung ohne große Eigenmittel nach New York kam, dort aber keine Beschäftigung fand und bleiben musste, um sich mit kleineren Jobs, Konsultationen und vor allem mit Hilfe seiner Frau über Wasser zu halten — ein sehr verbreitetes Schicksal, das in der Migrationsforschung bisher zu wenig berücksichtigt ist. Weitere Architekten und Autoren blieben jedoch in den USA, da sie Beschäftigung fanden und daneben ihre alte Heimat mit faszinierenden Berichten von der US-Bauindustrie versorgen konnten.

Schlüssel-Studienreisen

Neben diesen Persönlichkeiten gab es auch Schlüsselfiguren der europäischen Moderne, die über ausreichend Mittel und Möglichkeiten verfügten, seit den 1920er Jahren gezielte Studienreisen nach Amerika zu unternehmen. Diese Architekten übten nach ihrer Rückkehr durch ihre persönlichen Berichte und Vorträge in Europa sowie durch ihre Publikationen starken Einfluss auf das verbreitete Amerika-Bild der europäischen Architekten aus. Die Liste dieser engagierten Advokaten der industriell geprägten US-Baukultur, deren Wurzeln teils in Europa lagen, ist lange und umfasst etwa Erich Mendelsohn (US-Reise samt nachfolgender Publikation 1924) und Helmut Hentrich, der bereits 1933 in die USA reiste und nach 1945 der Gründer des ersten deutschen Corporate Office HPP war. Richard Neutra, seit 1924 in den USA, blieb hingegen in Los Angeles und brachte zwei deutschsprachige Bücher über Amerika heraus. Eine kurze Europareise unternahm er 1930 und entwarf 1929-32 einen amerikanischen Bungalowtyp für die Wiener Werkbundsiedlung.

Zahlreiche Vertriebene konnten jedoch ab 1933 bzw. 1938 nicht mehr nach Europa zurückkehren und übten erst nach dem Ende des NS-Regimes Einfluss auf das europäische Baugeschehen aus (etwa der Shopping Mall-Erfinder Victor Gruen aus Wien). Marcel Breuer kam 1937 in die USA und reiste ab 1952 immer wieder zu seinen großen Bauaufträgen der UNESCO in Paris und des wiederaufzubauenden Kaufhauses de Bijenkorf nach Rotterdam — beides Bauten, die in Europa große Wirkung als Paradebeispiele einer „internationalen“ Moderne entfalteten. Konrad Wachsmann unternahm als glaubwürdiger Exilarchitekt, der aus Deutschland in die USA gekommen war, ab den 1950er Jahren zahlreiche Vortragsreisen in Länder mit US-Interessen, darunter auch nach Deutschland und Österreich, wo er etwa in der Salzburger Sommerakademie (ab 1956) großen Einfluss auf junge Architekten ausübte. Ferdinand Kramer etwa war ab 1938 in den USA — mit später Rückkehr nach Frankfurt 1952. Egon Eiermann reiste 1950 und 1956 an und der Wiener Carl Auböck II. kam Anfang der 1950er Jahre ans MIT sowie nach Kalifornien. Der einflussreiche deutsche Architekturlehrer Friedrich Wilhelm Kraemer kam 1955 gemeinsam mit Helmut Petschnigg (Mitbegründer von HPP), Walter Henn, Friedrich Tamms und Ernst Neufert, ebenso der deutsche Kaufhaus-Tycoon Helmut Horten als potenter Bauherr gemeinsam mit seinem Architekten Helmut Rhode (1956). Hortens „Kollege“ als Warenhauskettenbesitzer Salman Schocken unternahm zahlreiche Hin- und Rückreisen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Walter Gropius (Buchpublikation und zahlreiche Reisen zu seinen Bauprojekten in den 1950er Jahren), Ludwig Mies van der Rohe (Bau der Berliner Nationalgalerie samt persönlichen Besuchen in den 1960er Jahren) und Sep Ruf (1963 in den USA) folgten in diesen intensivierten Austausch in beide Richtungen. Wichtig im diesem Austausch waren die politischen Aspekte des Kalten Krieges ab 1948. Dabei spielte die Vortrags- und Studienreisen von Architekten in beide Richtungen eine zentrale Rolle, ebenso weitere Medien, ferne die Amerikahäuser in Europa sowie US-Schlüsselpublikationen wie Built in America (MoMA, 1944).

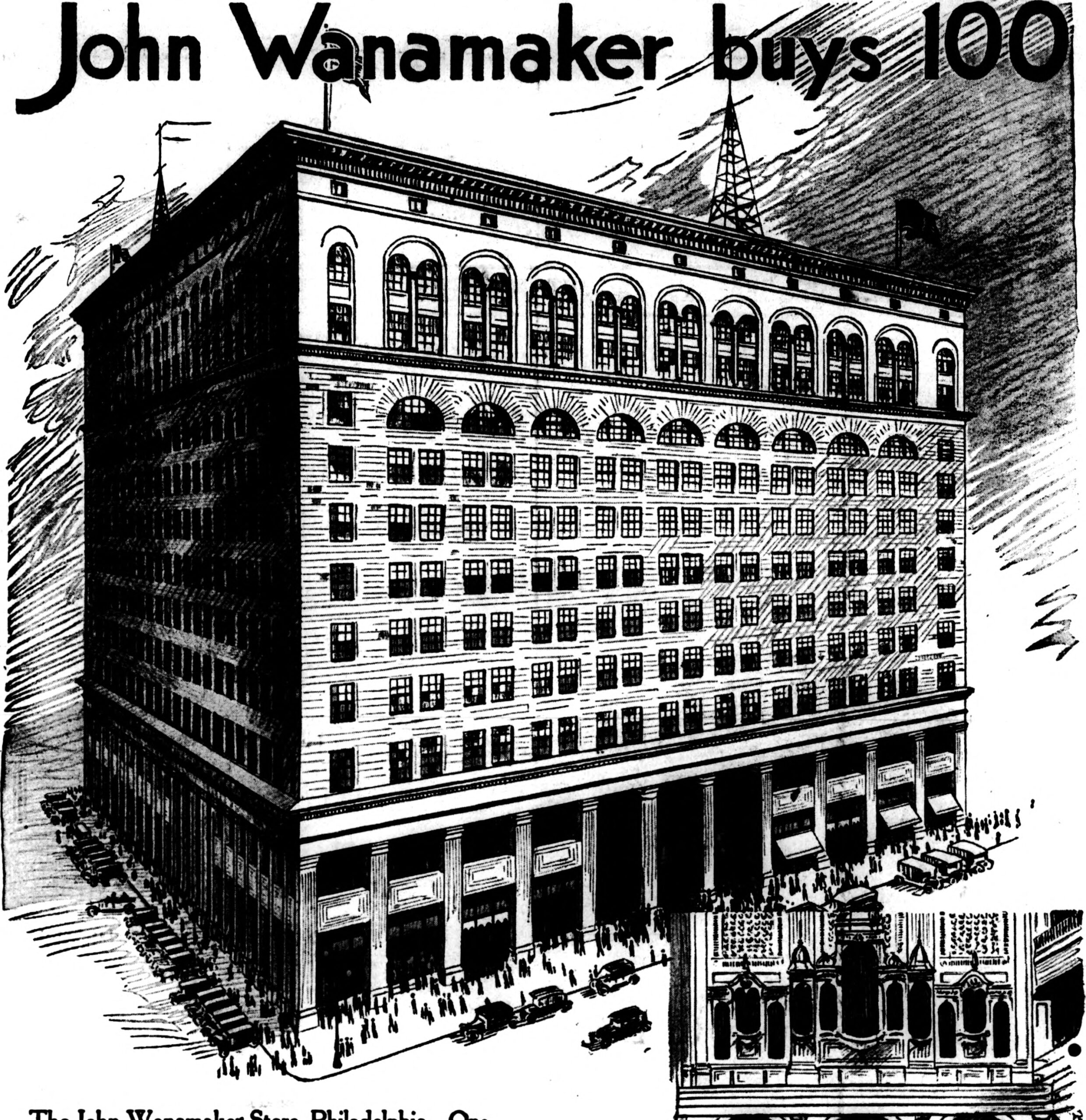

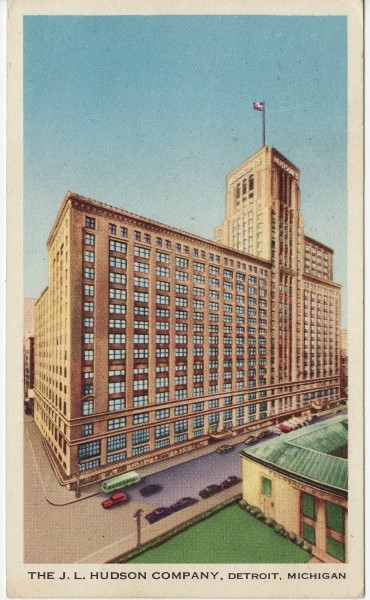

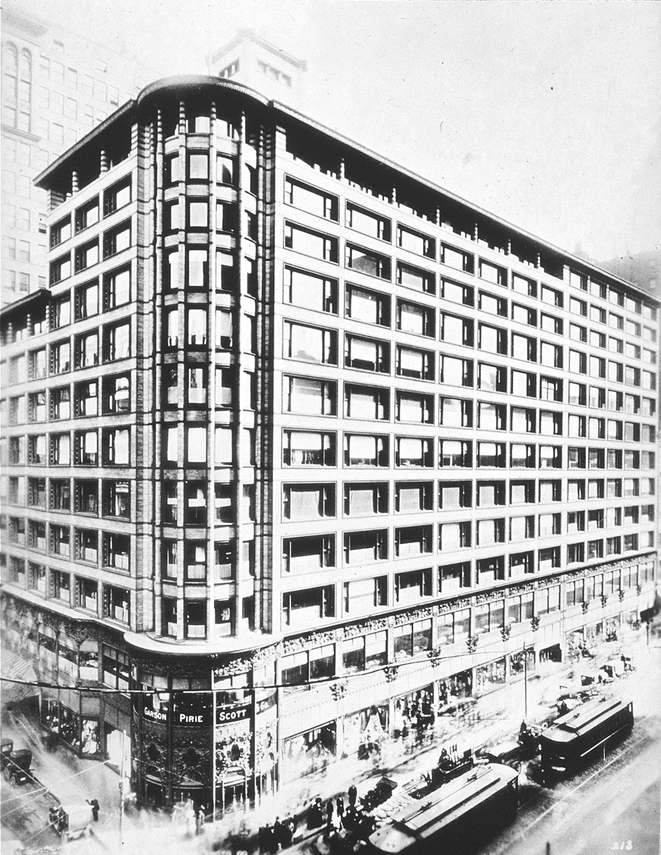

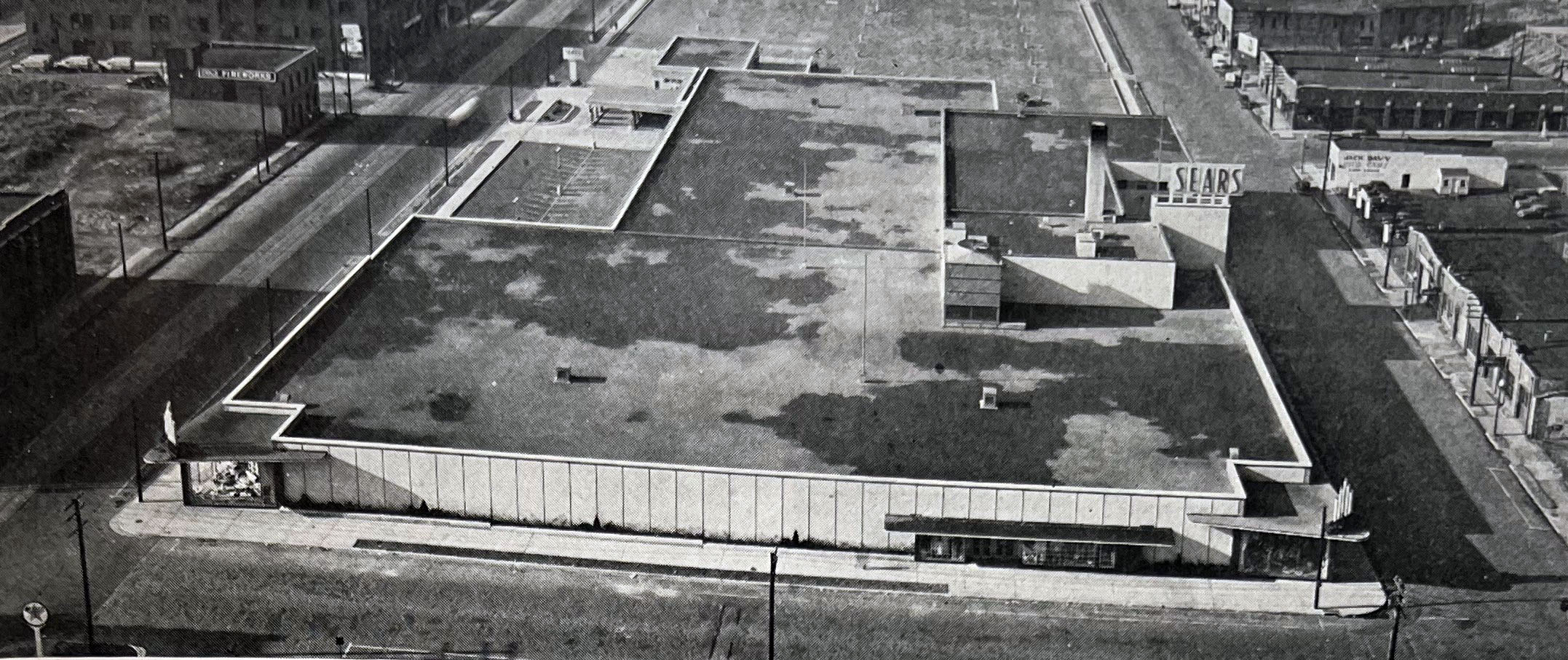

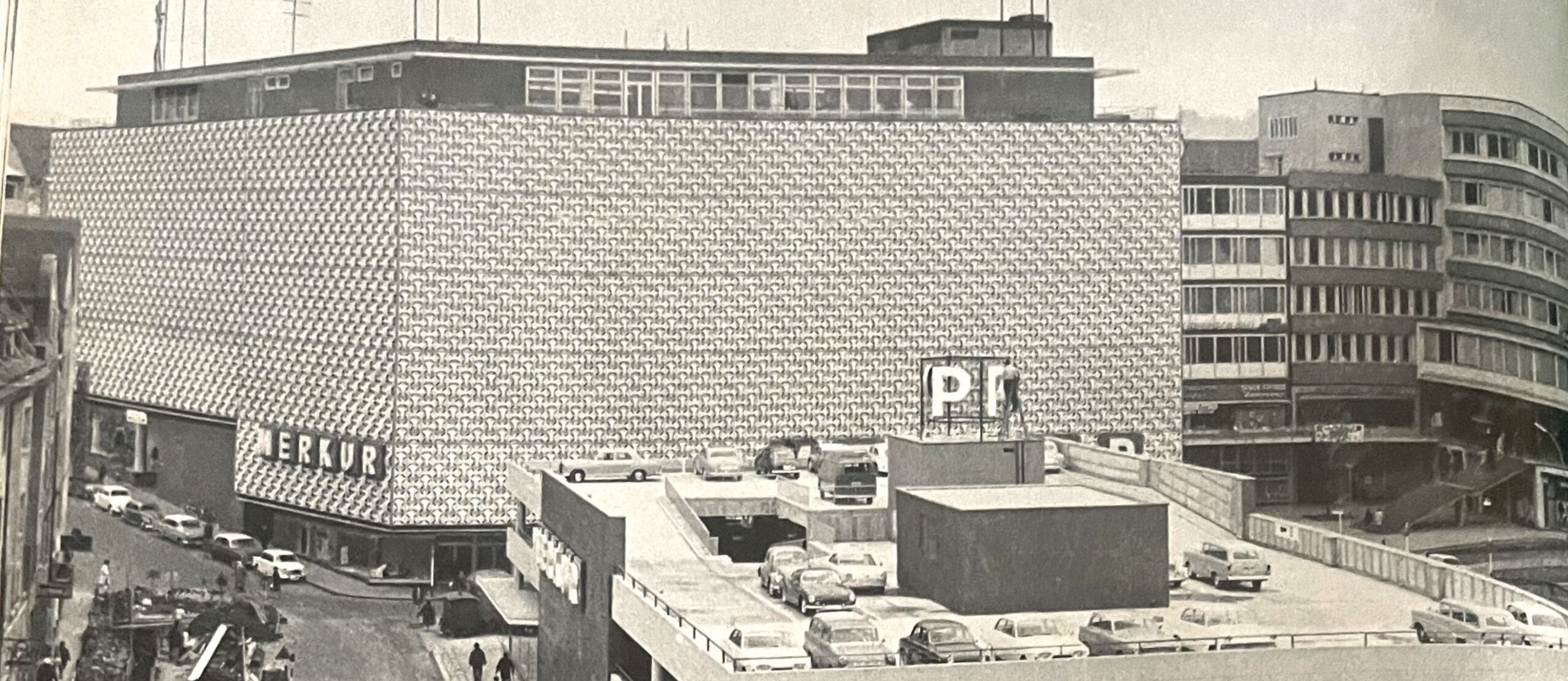

Dabei entstanden auch Missverständnisse bei der USA-Rezeption durch die europäische Kultur — etwa die irrige Annahme, dass bei Warenhäusern die homogene, nahezu (oder vollständig) undurchdringliche Gebäudehülle untrennbar mit der „amerikanischen Interpretation“ der Bauaufgabe verbunden sei. Dies war nämlich nicht der Fall — nur die suburbanen Warenhäuser und Shopping Malls werden in den USA üblicherweise in derartige hermetische Etuis gesteckt, während hingegen die Kernstädte mit Großwarenhäusern wie Macy’s in New York, Wanamaker’s in Philadelphia, Hudson’s in Detroit oder ehemals Carson, Pirie Scott in Chicago stets großen Wert darauf legten, ihr Stadtbild in traditioneller Weise zu kultivieren — schließlich ging und geht es hier auch um die Identität und Geschichte dieser Metropolen. Und diese war keineswegs mit einer hermetischen Gebäudehülle verbunden, sondern in der Regel mit einem Skelettbau mit relativ großen Öffnungen, die nicht zugeschalt wurden oder werden, sondern — undurchsichtig oder nicht — das gewohnte Gesamtbild des Hauses konservieren.

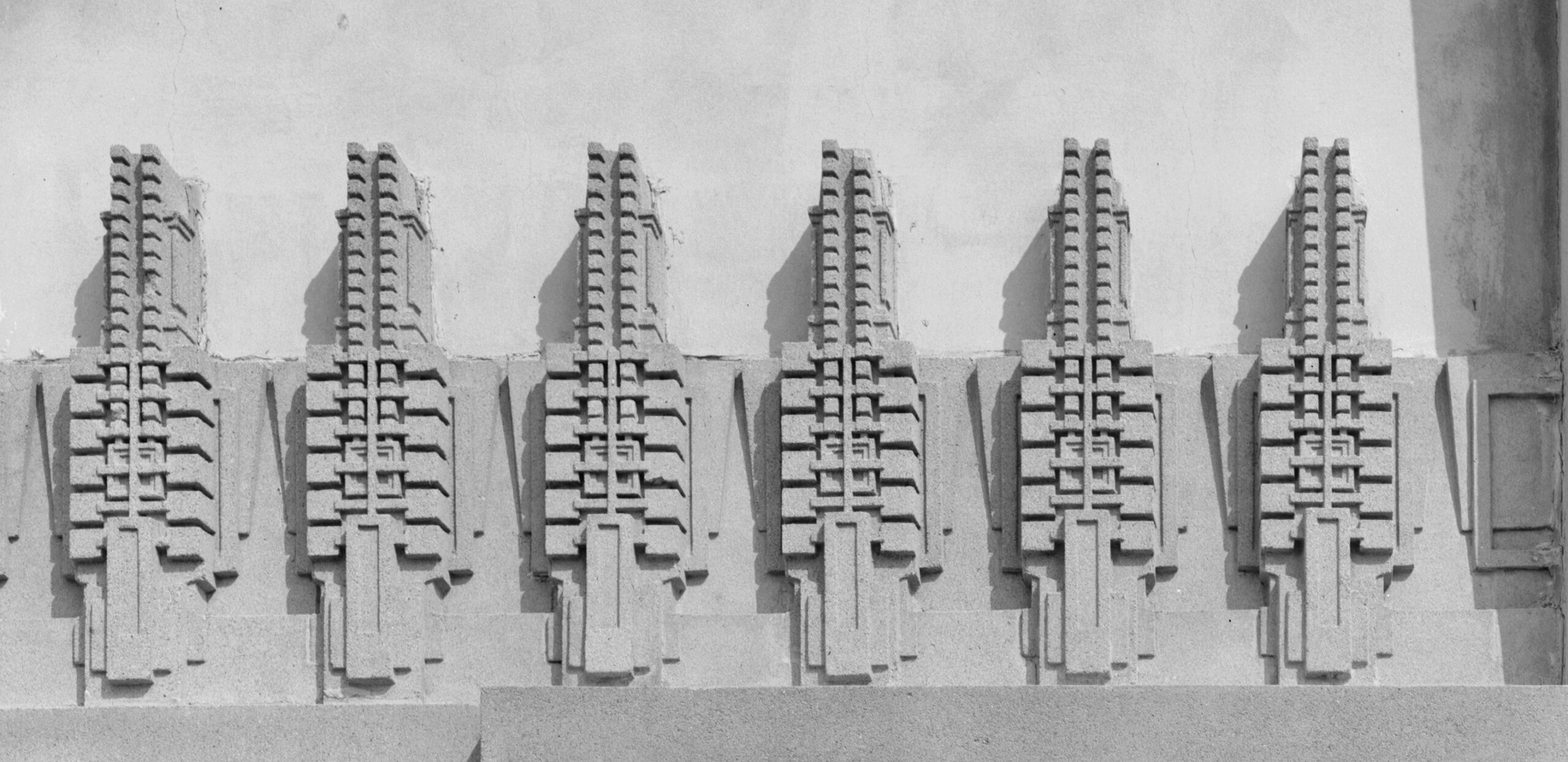

Viele europäische Architekten und Warenhaus-Developer gingen hingegen den umgekehrten Weg und transplantierten die hermetische Box der US-Vorstadthäuser (die dort ja nur mangels urbaner „Umgebung“ Sinn macht) in die deutschen Innenstädte, wo sie zB mit ihren Waben-oder Plattenfassaden die bekannten Debatten über die Identität und Kommerzialisierung der Städte auslösten. Gerade „moralisch“ anspruchsvolle Architekten wie Egon Eiermann (1904-1970) machten in dieser Debatte keine gute Figur und wechselten laufend ihre Positionen. Im Schaffensdrang ignorierten sie häufig eine fundamentale Tatsache: Ornamentfassaden können je nach urbanem/innerstädtischen Kontext, Material, Inhalt, Vorgeschichte (Bombardements) etc. jeweils recht verschiedene Wirkungen entfalten, obwohl sie „gleich“ aussehen — während sie angesichts der globalen Monotonie in Suburbia dort überall auf die gleiche Weise wirken. Auch die Apologeten der Moderne waren hier eher ratlos und verfolgten keine einheitliche Linie in der Debatte, was in der Folge sowohl bei Architekten als auch bei Kritikern (Bauherren wie Helmut Horten verhielten sich ja anfangs eher neutral gegenüber den Ratschlägen ihrer Fachleute) zu Emotionen führte, die auf Unsicherheit zurückzuführen sind.

Der eminente Architekturhistoriker Wolfgang Pehnt empfand in einer Egon Eiermann-Monografie 2005 so großes Unbehagen über die Debatte zur Ornamentfassade, dass er das „Problem“ sogar in seine zusammenfassende Gesamtwürdigung des Oeuvres des großen Wiederaufbau-Architekten einfließen ließ. Eiermann hatte nämlich — bevor er „mit Horten nichts mehr zu tun haben“ wollte — für diesen und dessen Vorgänger Salman Schocken zwischen 1951 und 1960 nicht weniger als zehn (!) Merkur-Kaufhäuser um- oder neu gebaut. Das bereitete ihm rückblickend großen Unmut, der aber nur zum Teil gerechtfertigt erscheint — allzu komplex ist der „Impact“ der homogenen Formsteinfassade auf die deutschen Innenstädte, als dass man sie in irgendeiner Art von Schwarz-weiß-Malerei darstellen könnte.

Wolfgang Pehnt schrieb über Eiermann: „Qualität statt Novität. Der feste Stand in Zeiten, wo andere umfielen. Das Undogmatische seiner Moderne. Das moralische Verhältnis zur Geschichte. Die diplomatische ‚Haltung der Zurückhaltung‘ dort, wo der demokratische Staat sich darstellt. Der haushälterische Umgang mit dem architektonischen Bild. Das sind für mich sechs Gründe, Eiermanns Werk zu schätzen. Den Fassadismus seiner Merkur- und Horten-Phase, verbunden mit dem Stuttgarter Attentat auf Mendelsohn, nehme ich aus. Aber Trübung muss sein, damit die Vorzüge nicht blenden.“